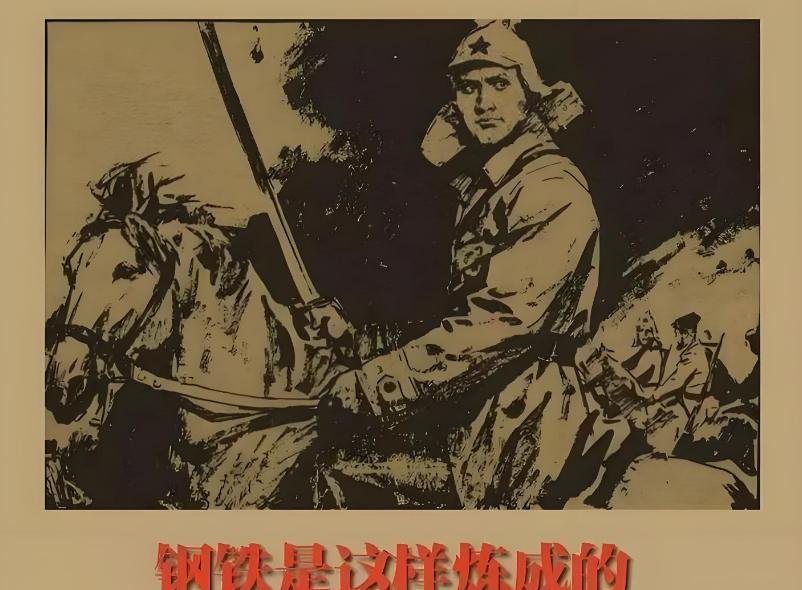

俄青年为啥对《钢铁是怎样炼成的》无感,中国反而特别推崇?因为俄罗斯在苏联解体后遭遇了历史断层,革命叙事成了被批判的靶子。俄罗斯青年成长于去共产主义化的社会环境,俄官方教育早已剔除了“为人类解放而斗争”的叙事。 苏联解体后,俄罗斯彻底抛弃了苏联社会主义发展模式,确立以总统制为核心的西式民主。进入2000年代,又进一步强化集权,转向“可控民主”模式。 苏联共产主义意识形态崩塌后,民族主义成为俄罗斯凝聚社会的主要力量。为此,俄联邦推动了东正教复兴,将其作为意识形态支柱,重塑“俄罗斯精神”。 苏联解体后,美西方一直通过贴标签来污蔑苏联和俄罗斯。比如《红色警戒》游戏对苏联进行了污蔑式解构。游戏里的苏联阵营有恐怖分子、辐射工兵、疯狂伊文、自爆卡车等元素,一副怪咖迫害者造型,反派既视感极强。 魔幻的是俄乌等国也跟着诋毁苏联,尤其是苏联英雄群体,为啥?因为作为苏联曾经的加盟国,俄乌要想获得独立合法性,就必须抹黑苏联。否则,苏联伟光正,还有必要解体吗? 但苏联抵抗纳粹又被认可为正义事业,导致俄罗斯叙事体系非常纠结。所以,俄罗斯选择性地肯定了苏联的大国地位,表面是苏联物质遗产核心继承者,实际却是沙俄历史文化继承者。 然后就有了那句分裂式名言:谁不怀念苏联,谁就没有良心;谁想回到苏联,谁就没有脑子。俄罗斯之所以要继承沙俄历史文化,是因为沙俄拥有凝聚民族共识的历史记忆与辉煌,拥有伊凡雷帝、彼得大帝、叶卡捷琳娜大帝等让斯拉夫人骄傲的牛逼人物。 在这种去苏联化大背景下,《钢铁》就被解构得面目全非了。作者奥斯特洛夫斯基从“革命圣徒”转变成“残疾人励志典范”,其故居博物馆也由“革命教育基地”转向“残疾人文化中心”。讲解词重点讲述他如何战胜病痛,绝口不提他为人类解放而斗争。 俄乌冲突爆发后,乌克兰激进拆除了奥斯特洛夫斯基雕像,而且是“斩首式”拆除。将他塑造为苏联意识形态符号,指控其作品宣扬殖民叙事,将其污名化为“民族叛徒”,并把《钢铁》列为禁书。 小说中,保尔与冬妮娅分手是因为阶级对立、生活方式冲突、浪漫幻灭等原因。但在当代俄罗斯语境中,保尔与冬妮娅的爱情悲剧不再被视为道德模范,反而成了“意识形态压迫人性”的例证。 《钢铁》之所以被我们推崇,是因为其精神内核与中国现代社会发展需求高度契合。尤其是建国初期,百废待兴,我们需要充分发挥人的主观能动性,克服逆境,在艰难困苦中创造历史。 1957年《钢铁》再版,首印20万册三天内售罄。工人王进喜深受书中保尔精神感召,将其融入自身奋斗实践。面对零下30度极端环境,他怀揣此书于工装内,以“保尔瞎了眼还能写作,咱冻掉耳朵照样钻井”的誓言激励自己和战友。 但我们剥离了包裹《钢铁》的斯大林主义外壳,只保留“苦难—超越”精神结构,将其与儒家伦理进行创造性融合,建立新的价值锚点。 “为人类解放而斗争”联通“天将降大任于斯人”“穷则独善其身,达则兼济天下”。保尔名言“不因虚度年华而悔恨”被重构为“逝者如斯夫!不舍昼夜。”“生亦我所欲也,义亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。” 在中国,她的爱情悲剧被赋予了《孔雀东南飞》式的古典哀伤。时代一粒沙,个人身上一座山,所有人都会在历史巨变中身不由己。恰如《道德经》所言:“天地不仁,以万物为刍狗。” 据说在奥斯特洛夫斯基墓前,中俄游客所留下的纪念品截然不同。俄罗斯人放上枯萎的鲜花,中国人则摆上崭新的钢笔。恰似两种隐喻,前者哀悼逝去的时代,后者礼赞永恒的精神。 形散则神灭,神聚则形生。能击碎意识形态的,是时间;能穿越时间的,是被烈焰淬炼过的人性之光!

评论列表