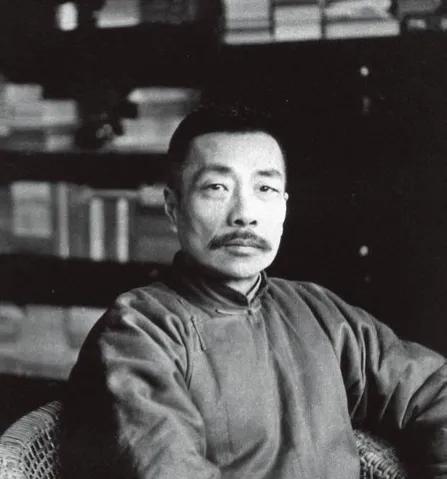

一次饭桌上,鲁迅和林语堂一起参加一个饭局。期间,几个广东作家自顾自讲粤语,不管旁人能不能听懂。林语堂故意讲一口流利的英语,把他们压住了。鲁迅看了火冒三丈,大骂道:“你是什么东西?难道想用英语来压自己的同胞吗?” 鲁迅,浙江绍兴人,1881年出生,家境从殷实到败落,少年时目睹社会不公,性情愈发刚硬。1902年赴日本留学,学医未成,转而从文,立志用文字唤醒国人。1918年发表《狂人日记》,开现代文学先河,杂文如刀,刺破社会脓疮。1924年与林语堂等人创《语丝》,针砭时弊。他常穿灰布长衫,烟卷不离手,目光锐利,言辞犀利。1926年赴厦门大学教书,因直言遭排挤,生活清苦,仍笔耕不辍,晚年倾力翻译外国文学,力求启迪民智。 林语堂,1895年出生于福建漳州,家贫却好学,1912年入上海圣约翰大学,接触西学。1919年留学哈佛,后赴德国莱比锡大学研究语言学,精通英文。1923年回国,任北大教授,加入《语丝》,以幽默杂文闻名。他常着西装,谈吐儒雅,夹杂英文,洋派十足。1926年与鲁迅同赴厦门大学,二人情谊深厚,林语堂常助鲁迅度过难关。但他处事圆融,与鲁迅刚烈性格形成对比,埋下分歧伏笔。 二人1924年相识于北平,共同为《语丝》撰稿,1926年厦门共事,患难与共。然鲁迅重批判,林语堂喜幽默,行事风格差异渐显,关系暗藏裂痕。 1930年代,上海文人常聚会,某次饭局,鲁迅与林语堂同席,另有几位广东作家。席间,广东作家操粤语高谈阔论,不顾旁人能否听懂,气氛渐显隔阂。林语堂忽以流利英语发声,似戏谑提醒,粤语声顿止,场面冷清。鲁迅拍桌而起,怒斥林语堂用英语压迫同胞,气氛骤僵。林语堂解释仅为玩笑,意在缓和,却未平息鲁迅怒火。 此事并非孤立。1929年,鲁迅与北新书局老板李小峰因版税纠纷交恶。李小峰拖欠鲁迅巨额稿费,鲁迅催讨无果,诉诸法律。李小峰请郁达夫调解,在南云楼设宴,林语堂夫妇在场。席间,有人提及鲁迅学生张友松欲开书店,林语堂随口附和,鲁迅误以为讽刺,质问其意,林语堂辩称无心,双方不欢而散。鲁迅日记记下林语堂“语含讥刺”,林语堂则私叹鲁迅“神经过敏”。此事加深二人隔阂。 饭局后,鲁迅与林语堂关系难复旧好。郁达夫等人调解,双方表面和解,实则心结未解。1932年,林语堂创《论语》,推小品文,追求幽默,欲以轻松笔调纾解时代重压。鲁迅斥小品文轻浮,力主翻译外国名著,启发民智。鲁迅曾劝林语堂多译,林语堂言“老后再译”,鲁迅误以为暗讽年长,林语堂实指个人规划,误会加深。 二人早年情谊深厚,北平《语丝》时期共抗军阀,厦门大学时林语堂常援鲁迅。然思想分歧愈显,鲁迅以笔为剑,林语堂以幽默为桥,志趣难合。林语堂敬重鲁迅,多次称赞其杂文,鲁迅亦认可林语堂才华,叹其路不同。 1936年,鲁迅因肺疾去世,享年55岁,身后留下无数启迪文字。林语堂闻讯,写悼文缅怀,笔端颤动。晚年他旅居海外,推介中国文化,1976年逝世,书案留译稿未完。