编者按:今年6月24日,最高人民检察院检察侦查厅正式挂牌成立,同一天,傅东育执导,张译、李光洁、蒋欣领衔主演,聚焦“检察侦查”的电视剧《以法之名》在CCTV8、优酷播出。

7月3日,观察者网新潮观鱼栏目独家对话最高人民检察院影视中心副主任、《以法之名》总制片人彭诚。作为最高检和主创团队之间的灵魂桥梁人物,彭诚开诚布公地分享了《以法之名》诞生的不易以及协审单位的大力支持,首次深度剖析了该剧在“张文菁”等角色设定上的大胆尝试,“先有张文菁这个角色,才有了这部剧”。

剧本磨了三年,推翻“扫黑除恶”的第一稿,全面转向“冷门”的检察侦查题材,主创团队奔赴四个省、十几个城市进行采风……做这部《以法之名》,最高检影视中心、导演傅东育和优酷也会因为视角不同偶有分歧,但基于互相信任和目标一致走了下来。

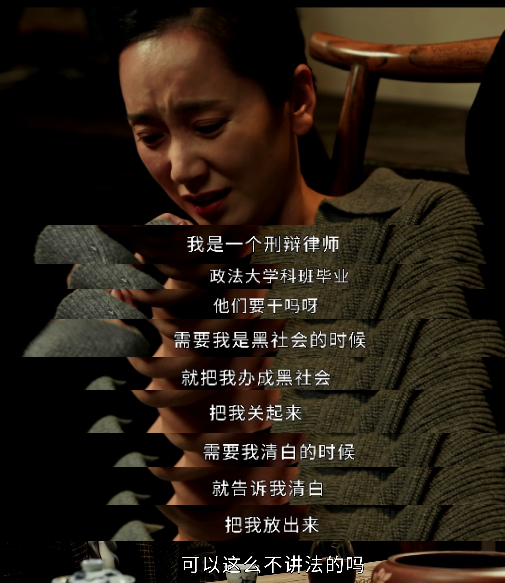

谈及法治剧“老是一批人在演”,彭诚坦言,选角有难度,他们也期待新面孔,但身上有法律职业气质烙印的演员不好找,演员董晴就是自荐来到剧组,通过试戏拿到“张文菁”一角,带来了很大惊喜。

作为一位在检察系统工作多年的女性,彭诚对蒋欣给出了高度评价,称“郑雅萍”是她心中女检察官该有的样子,“以往法治剧里的女检察官没有特别出彩的形象,甚至得不到真正女检察官的认可,一直是我们心中的一根刺。”

[对话/新潮观鱼严珊珊,编辑/戴苏越]

以下为对话实录:

“这部剧遇到的协审单位让我很感动”

新潮观鱼:彭主任您好,很高兴与您交流,这次《以法之名》为什么会选择“检察侦查”这一“隐藏职能”作为切口?是否有相应契机?

彭诚:在影视剧项目选题上,我们最高检影视中心的核心需求是反映检察工作,检察侦查虽说是检察机关的“隐藏职能”,但也是重要职能之一,在我们选题范围内。

不过,因为在很长一段时间里,检察侦查都只是刑事执行检察厅一项很小的职能,我们之前确实没把检察侦查纳入主要考量方向。

党的二十大报告提出要“强化对司法活动的制约监督,促进司法公正。加强检察机关法律监督工作”,还有一句至关重要的话——“公正司法是维护社会公平正义的最后一道防线”,这也是《以法之名》的主旨。在这种契机下,《以法之名》才从原来的扫黑除恶题材转向了检察侦查题材。

原来剧本已经写了一稿,后来三年换了三拨编剧,写了好几稿,不是因为他们创作能力差,而是主题发生了变化。

新潮观鱼:您曾说《以法之名》不仅是第一部,也有可能是“唯一一部”反映检察侦查的剧集,这是为什么?在展现“刀刃向内”的过程中,最高检影视中心如何把握好这个尺度?

彭诚:首先最高检影视中心资源有限,中心的影视剧项目要力争覆盖检察工作的方方面面,考虑到避免同质化,不可能短时间内进行这个题材的第二个创作。

更重要的是,检察侦查是“隐藏职能”,“隐藏”意味着保密属性高,有很大一部分侦查手段绝对不能在影视剧中透露。比如涉及到人员、机构怎么设置?情况怎么推进?这些都要保密,只能有限地通过影视推出。

至于把握尺度,我认为要平衡的不是“尺度”,而是“度”。这种题材肯定有一些不允许表现的地方,这个度就是既不能夸张,也不能枯燥,既不能完全如实表达,也不能不真实,这个度很难平衡。

在内容审查和把关上,最高检影视中心有十余道程序,并成立了专门的编审委员会,形成了有效的工作机制。从项目主题的选择,到认定、大纲、剧本,检察实务工作者、法律实务工作者、新闻方面工作人员的前期介入和把控,对主创人员的把关,这些机制都在做“度”的平衡。

这些程序通过后,我们才会对内容进行深度创作,再拍摄。我们做的电视剧《人民的名义》《巡回检察组》,电影《第二十条》,到今天的《以法之名》,都是整个工作机制有效运作的体现。

新潮观鱼:最高检影视中心牵头的项目经过内部把关后,还会遭遇“审查阻力”吗?

彭诚:不会没有,肯定有,但就《以法之名》这个项目来说,我其实非常感动。

司法部门是有协审的,在这个项目前期备案和后期成片的审查过程中,我们遇到的协审单位都给予了出乎意料的大力度支持,帮我们进行了内容把关,在审片时间上也给了最高的提速,这点我非常感动。我也借观察者网新潮观鱼这个平台公开表示一下我的感谢!

新潮观鱼:您是否担心观众只讨论和传播剧里揭露的“问题”却忽略剧集想展现的司法进步?

彭诚:当然担心,而且是非常担心,因为目前网络空间环境过于浮躁,不能说是别有用心地引导,但舆论就是很容易被引导至偏激和恶意的方向。不止司法和法治剧的话题,任何话题都是如此。目前《以法之名》也有一些这样的声音出现。

我的心得是,我们做这样的剧,需要掌握的度是立意正、角度正、态度正,如果这三个方向把握住,我相信观众和大量网络用户是能感受到的。表达有时候会被曲解和利用,但是善意和正义也是能引发共鸣的,这也是某些偏激的声音未能在网上成为主流的原因。