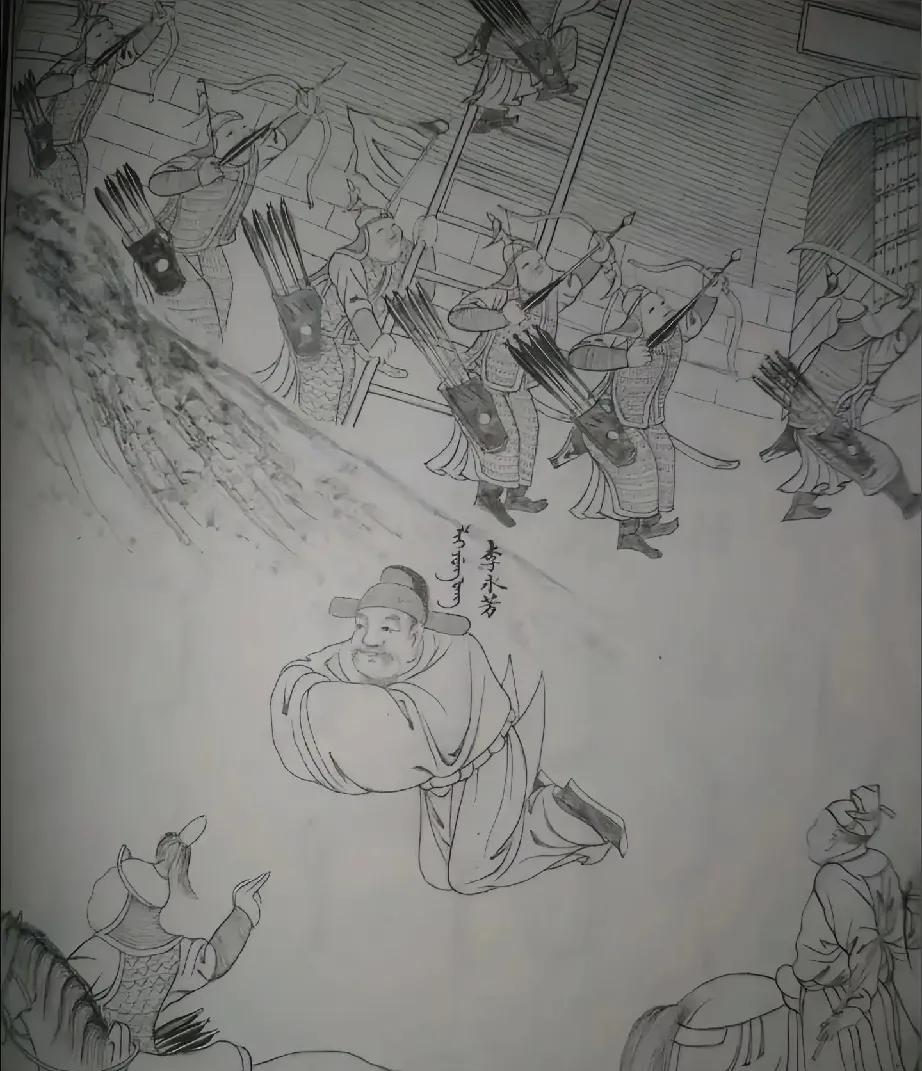

叛明降清第一将!一个家族的两种忠诚,长子为何冒死效忠明朝? 万历四十六年(1618年)四月十五日,努尔哈赤誓师起兵反明,后金女真兵第一个拿来开刀的是抚顺城。 抚顺位于浑河河谷要冲,西距沈阳仅80里(约45公里),东距后金都城赫图阿拉200里(约100公里),是女真进入辽沈平原的必经之路。明朝在此建城(1384年)时便将其定位为“抚绥边疆,顺导夷民”的军事枢纽,意图控制女真势力。对努尔哈赤而言,攻占抚顺即可打开辽东门户。 抚顺城里,明朝游击李永芳心里直打鼓。努尔哈赤的大军像乌云一样压过来了,城里这点守军,撑死了千把号人,还不够人家塞牙缝的。努尔哈赤挺“讲究”,先派人送信劝降,意思很明白:开门投降,高官厚禄少不了你的;要是顽抗,破城之后鸡犬不留。李永芳看着城外黑压压的后金精锐,再看看自己这点可怜的家当,心里那杆秤,彻底歪了。没怎么犹豫,他选择了开城。就这一下子,李永芳成了明朝边将里第一个投降后金的“标杆”,史书上“叛明降清第一将”这顶帽子,结结实实扣他头上了。 努尔哈赤挺高兴,说话算数,真给李永芳封官,还把自己一个孙女嫁给了他。李永芳摇身一变,从大明游击成了后金的额驸(驸马爷),领着后金的兵,转头就帮新主子打明朝的城池。这角色转换,快得让人眼花缭乱。站在后金的角度,李永芳绝对是个“样板工程”,千金买马骨嘛,告诉其他明将:瞧见没?投降,待遇好得很!但对大明来说,李永芳就是根耻辱柱,标志着辽东防线从人心到城池,开始出现可怕的裂痕。抚顺一丢,后金这头猛虎,算是真真切切扑进了辽东平原,沈阳、辽阳这些大城,脖子后面都开始冒凉气了。 有意思的是,李永芳这边在新主子手下混得风生水起,他家里却出了个“异类”——他的长子李延庚。这位李公子,跟他爹完全是两条心。表面上,他也在后金那边当差,还混了个不大不小的官。暗地里?嘿,这位可是铁杆的大明忠臣。他利用自己的身份和便利,偷偷摸摸干了不少事:给被围困的明军送情报、给明朝官员通风报信、甚至悄悄帮那些不愿意剃头投降的明朝军民跑路。这胆子,真不是一般的大。他爹在那边给后金卖命,他在这边给明朝续命,这父子俩,简直活成了明清易代这盘大棋上,两颗截然相反的棋子。 李延庚这么干,图啥呢?高官厚禄?显然不是,他爹那边就能给。荣华富贵?更不是,这纯粹是把脑袋别裤腰带上玩命。根子,大概还在那个时代读书人骨子里的“忠义”二字。他认的是朱明王朝这个正统,是“华夷之辨”那套深入骨髓的理念。在他眼里,他爹投降蛮夷(女真),那是失节,是大大的不忠。他得用自己的方式,给家族挽回一点“名节”,哪怕这挽回的方式,是把自己和全家都置于死地。他这份对明朝的忠诚,沉重得让人喘不过气,带着一种近乎悲壮的固执。 可惜啊,纸终究包不住火。李延庚的秘密活动,到底还是暴露了。后金那边可不是吃素的,发现这个“内鬼”竟然是“自己人”李永芳的亲儿子,估计肺都要气炸了。处理起来也毫不手软,直接砍头。李延庚用自己和全家的性命,为那份不合时宜的忠诚买了单。这结局,惨烈,又带着点宿命般的讽刺。一个家族,父子两代,在历史的洪流中选择了截然相反的道路,一个被视为“叛徒”却保全了性命富贵,一个被视为“忠烈”却落得家破人亡。 我们习惯性地给历史人物贴标签,“忠”或者“奸”,“英雄”或者“叛徒”。李永芳是“叛徒”,李延庚是“忠臣”,好像黑白分明。但细想想,这种评判是不是太简单粗暴了点?李永芳的投降,固然有贪生怕死、追求富贵的因素,但当时抚顺确实孤立无援,抵抗下去大概率是城毁人亡,他选择保命保城里的百姓(虽然努尔哈赤的承诺未必完全可信),这里面有没有一丝现实的无奈?而李延庚的忠诚,固然可歌可泣,值得敬佩,但他这种飞蛾扑火式的反抗,最终不仅搭上了自己,还连累全家被杀(后金对叛逃者往往株连),这种“忠”,代价是否过于巨大?它除了成全个人的名节,对大局、对家人,又带来了什么实质性的改变? 在明清鼎革那个天崩地裂的时代,身处漩涡中心的个人,他们的选择往往充满了矛盾、挣扎和悲剧性。简单地用“忠奸”二字去框定,非黑即白,反而可能遮蔽了历史深处更复杂、更幽微的人性真相和时代困境。李家的故事,恰恰撕开了这层简单的标签,让我们看到易代之际,普通人在大时代碾压下的撕裂与无奈。忠诚与背叛,有时并非截然对立,它们可能像李家的父子一样,以一种最残酷的方式,在同一屋檐下纠缠共生。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

评论列表