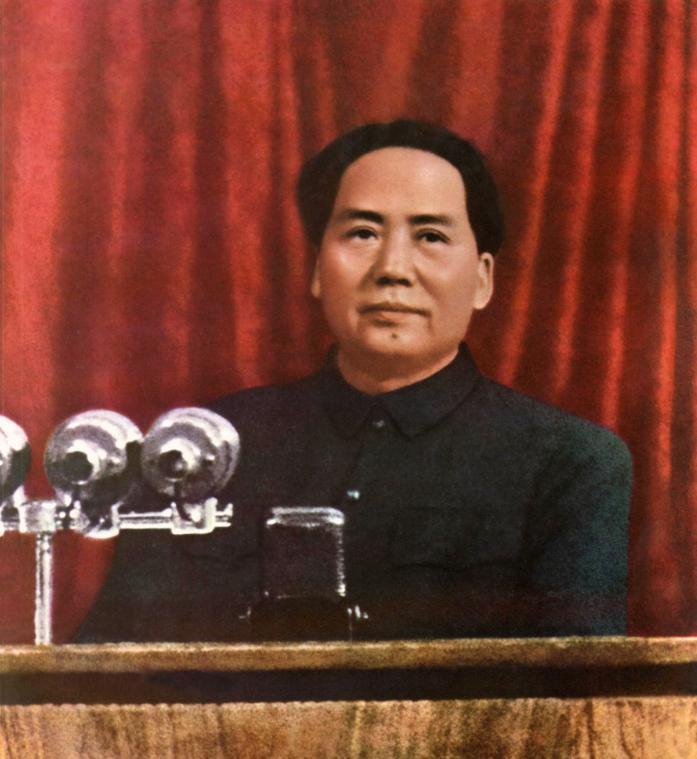

叶剑英说:毛主席把我们团结起来,完成了建立新中国的伟业。

这句精辟的评价,道出了毛泽东在领导中国革命和建设中无可替代的作用。他倡导的勤俭节约,贯穿其革命生涯和国家建设的始终,成为支撑中国共产党和人民克服重重困难的宝贵精神财富。 虽然他从未明确定义“艰苦奋斗”,但其言行举止却清晰地展现了这一精神的丰富内涵。

在物质生活方面,毛泽东始终提倡简朴,坚决反对铺张浪费。1948年4月1日,在晋绥地区的一次干部会议上,他强调要杜绝对生产和生活物资的破坏和挥霍,避免奢靡之风。 这并非空话,而是针对当时物资匮乏的严峻现实提出的切实要求。每一粒粮食,每一件物品都凝结着人民的心血,浪费就等于削弱革命的力量。

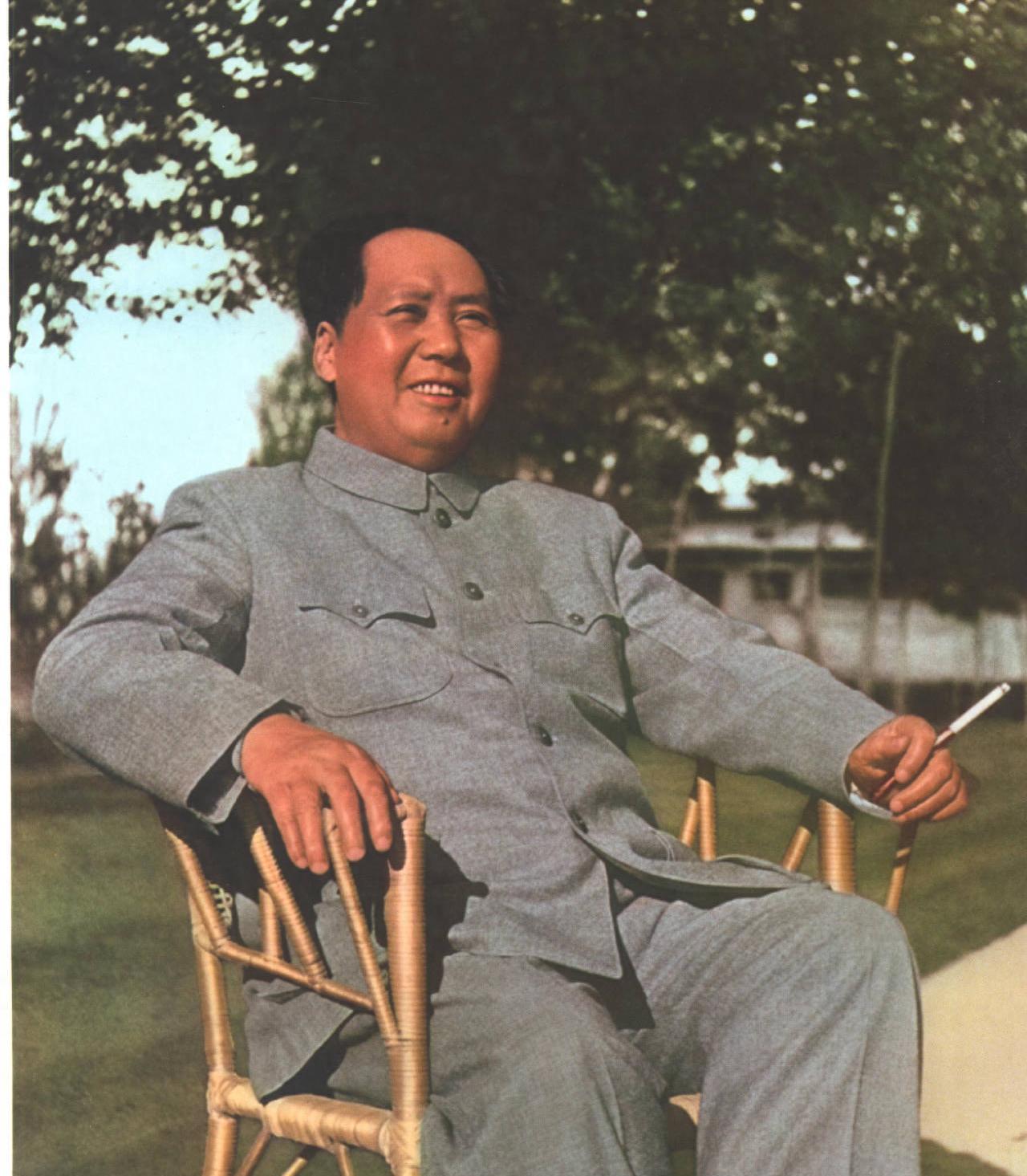

毛泽东以身作则。1949年秋,毛岸英结婚,婚宴极其简单,新房陈设也十分朴素,毛泽东的贺礼只是一件旧大衣。这体现了他对自身及家人的严格要求。在国家和人民都面临困境之时,领导干部必须率先垂范,才能赢得民心。他并非忽视生活品质,而是将有限的资源用于革命和建设事业,为更宏伟的目标牺牲个人享受。

国家建设初期,百废待兴,经济基础薄弱,资源有限。毛泽东明确提出,国家富强需要几十年艰苦奋斗,其中包含厉行节约、反对浪费的方针。这源于他对国情的深刻理解。当时的中国,工业基础几乎为零,农业生产力低下,实现富强,必须依靠全民的共同努力,节约每一分资源,提高效率。

建国初期,一系列运动响应这一号召。1952年的“三反”运动打击贪污腐败和官僚主义;1955年,提倡节约,反对基本建设中的高标准和工业生产中的高原料消耗;1956年底至1957年,“厉行节约,反对浪费”的号召传遍全国,号召六亿人民增产节约。这些措施将有限的资金和资源投入到最需要的地方,提高建设效率,体现了毛泽东的长远规划和务实态度。勤俭建国,才能逐步积累财富,为国家发展奠定基础。

在工作作风上,毛泽东强调坚定的信念和顽强的毅力,勇于克服一切困难。革命和建设并非坦途,必然会遭遇各种挑战。无论条件多么艰苦,任务多么繁重,都应坚持到底。革命战争年代,面对敌人的围追堵截,共产党人和人民始终保持坚定信念,顽强斗争。这种精神在新中国建设时期同样重要。

1957年3月18日,在济南的一次党员干部会议上,毛泽东指出要保持革命战争时期的拼搏精神,把革命进行到底。这种“拼命”精神,是要竭尽全力实现目标,不懈怠,不退缩,迎难而上。他强调不怕困难,不怕挫折和失败,认为“世界上没有直路”,要准备走曲折的路。这种态度体现了他对革命和建设事业的深刻理解和坚定信心。

毛泽东认为,艰苦奋斗不是权宜之计,而是长期的、毫不动摇的方针。1955年,他指出“目前几十年内”甚至“几十年以后”都需要勤俭;1957年,他更断言“一万年以后,也要奋斗”。

这体现了他对艰苦奋斗精神的深刻理解和坚定信念。新时代,我们面临新的机遇和挑战,但艰苦奋斗的精神永不过时。我们要继续发扬这种精神,为实现中华民族伟大复兴而奋斗。在经济发展、科技创新、社会建设和文化繁荣等方面,都需要我们保持艰苦奋斗的精神,克服困难,创造更加美好的未来。