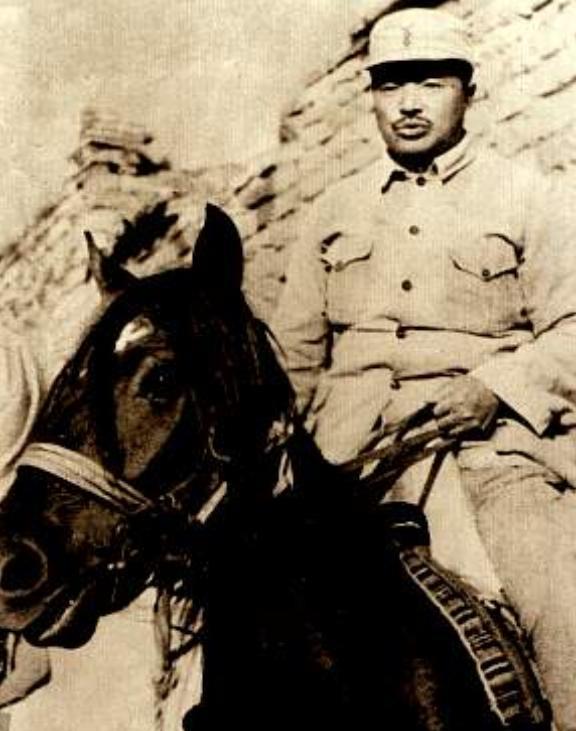

1947年,我军截获了一匹战马,然而当贺龙在得知这匹马的特征后,心中大惊,他当即下令:派一个师也要找到马的主人! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1947年,晋绥边区的战事愈发激烈,我军在太行山腹地反复与国民党军队交错拉锯,战线复杂,敌我势力犬牙交错。 独立旅在河滩巡逻时意外缴获一匹白马,通体雪白、四蹄乌黑,右眼下方有一块明显的棕色胎记,随马而来的,还有一套混杂装备,马鞍为旧日军制式,缰绳却是八路军惯用的三股辫扎法,马鞍袋内还藏着几枚“战斗牌”烟头。 这匹马被送至军区指挥部时,营中官兵均感奇怪,在硝烟未尽的区域发现如此匹骏马,已属罕见,更别说其身份特征如此鲜明,贺龙正在地图前调度前线部署,接报后,命人将战马牵至中军帐。 马匹刚一靠近,贺龙眉头骤然紧锁,他盯着马的右眼,伸手拂开缰绳上的尘土,又轻拍马背,视线停留在它臀部一处旧伤痕上,许久未言,空气凝固,片刻后,他毅然落下一道命令,指示暂时休整中的一整旅放弃当前任务,转而投入紧急搜索。 这一决定在指挥部引起不小震动,当时前线正在与胡宗南部展开周旋,各旅部署十分紧张,突然抽调主力无异于孤注一掷,但贺龙的判断没有丝毫迟疑。 在他的心中,这匹战马名叫“踏雪”,是独臂将军贺炳炎多年战斗的伙伴,此马如在,马主却未归,说明极有可能在执行任务途中遭遇不测,在通信不畅的年代,战马常成为传递危险讯号的载体,一旦认定,它往往比电报还可靠。 搜索部队由716团为先导,自河滩起点展开地毯式搜寻,战士们一边分析马蹄痕迹走向,一边调查沿途村庄是否曾见过与白马同行的军人。 在关帝山东侧的密林地带,搜索小队发现几枚尚未完全熄灭的“战斗牌”烟头和一段布条,上头有几滴斑驳血迹,这类烟草只有团级以上干部才配发,细节再度印证线索指向特定对象。 天色渐晚,搜索范围进一步收紧,小队在一条狭窄山谷尽头,终在一处杂草丛生的石洼边发现一人蜷伏其间,白马站立其侧,腿部缠着临时布带,神情警惕却未离去,那人身上泥血交杂,面色苍白,但神志尚清,他正是贺炳炎。 根据战士简报,贺炳炎在两日前遭遇小股敌军伏击,为掩护部队安全转移,独自策马引敌至山中,途中坠马致腿部骨折,失去战斗能力,白马在混战中受惊逃逸,入夜后又循主人数日气味寻回,将他拖至隐蔽处避敌耳目。 战士们立即组成护卫队形,设防四周,由军医初步止血处理后抬上担架,一路返营时,白马紧随在后,马蹄在泥泞山道上踏出节奏分明的声响,回抵指挥部,贺龙亲自前来察看。 伤员面容消瘦,言语微弱,只能低声回应,表示尚能坚持,医护连随即安排后送治疗,并将白马送至兽医处细心照料。 贺龙在营内召开临时会议,将此次救援过程作为全军通报的典范,他在通电中强调,无论战况多么复杂,哪怕是千军万马,只要有一线可能,部队绝不放弃任何一名战士,他特别点出:“踏雪归来,军心不散。”一句话,道尽领军者对麾下将士的珍视。 数日后,贺炳炎接受了紧急手术,伤势稳定,部队将他与白马相伴脱险的经历口耳相传,视作团魂不灭的象征,而那匹曾两度救主于危局的战马,日后也被铭刻进军区记忆,作为一种精神的延续。 战争年代,马匹不仅是交通工具,更是生死与共的伙伴,一骑白马从敌后孤独而归,牵出一段战友情深、血火考验的真实故事。 这场动用一整师的搜人行动,最终不仅救回了一位将领,更唤起整个部队对战友情义的共鸣,在那个物资匮乏却信念坚定的年代,这种“人不弃马,马不离人”的情感,是战争最温暖也最动人的注脚。 对于这件事你怎么看?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:人民网——缅怀“独臂将军”贺炳炎:曾被誉为“红军中的赵子龙”

评论列表