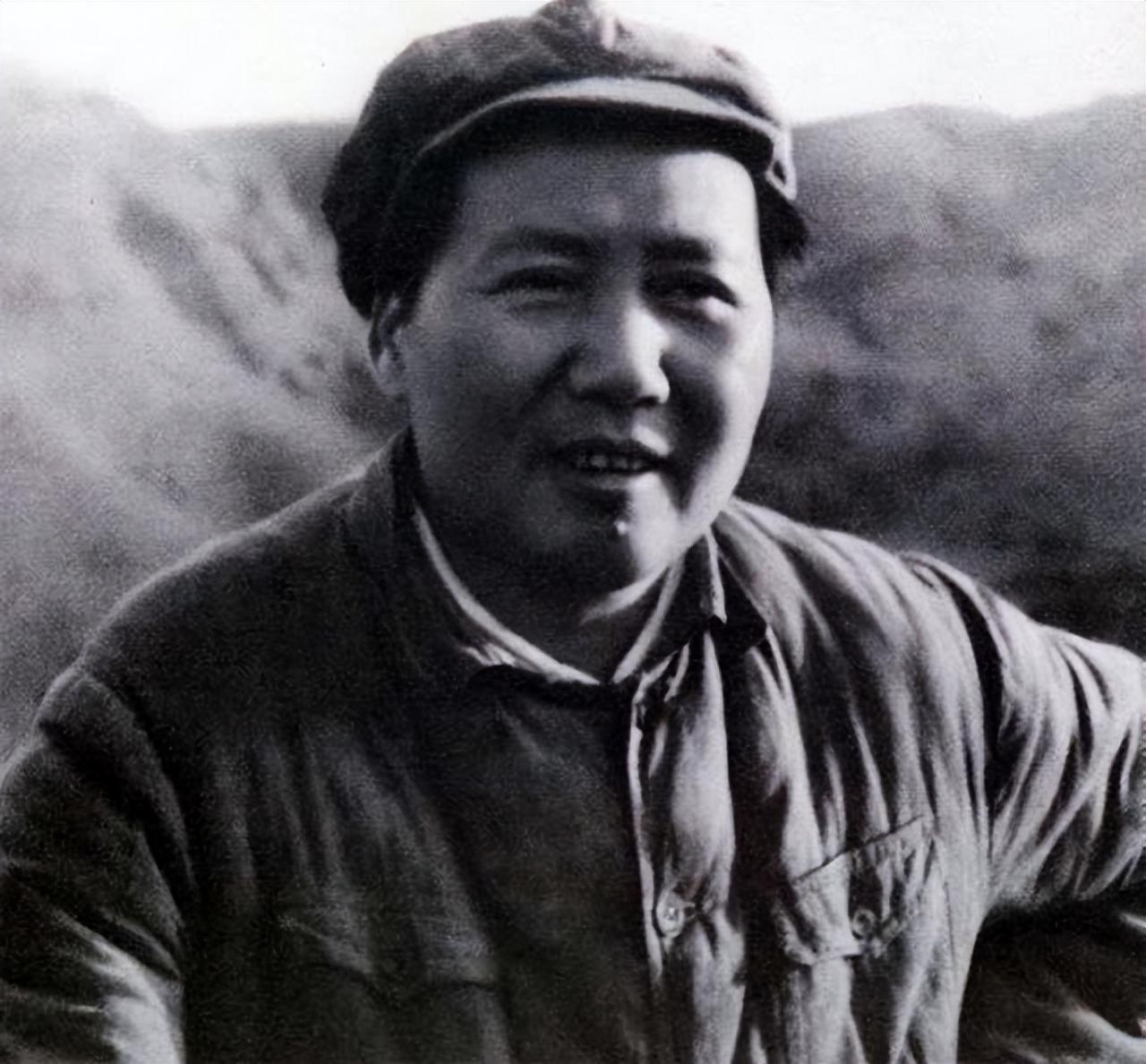

1955年,“授勋仪式”过后,彭德怀找到了毛主席,一进门,就激动地说道:“这个元帅我当不了!司令员当元帅,参谋长当少将,我看,我顶多算个上将!” 1955年,北京城里那场热热闹闹的授衔授勋典礼过后,彭德怀元帅脸上一点笑模样没有,心里头憋着火。 他没耽搁,直接就奔着毛主席那去了。 一推开屋门,那火气就压不住,冲着毛主席就说开了:这个元帅帽子,我戴不住!你看啊,司令员当了元帅,可参谋长才评个少将?这事咋看咋别扭。 依我说,我这水平,顶天也就够个上将,再高不合适。 彭德怀心里头,最看重的是实实在在为队伍、为国家干了啥有用的事。 那些个花里胡哨的军衔头衔,在他眼里分量不重,反而觉得是一种负担,往身上一挂就不舒坦。 为啥呢?因为他是一步一个脚印,从最普通的兵当起的。 每一步升迁,每一份功劳,那都是战场上真刀真枪拼出来的,都是干出来的。 对他来说,再高的军衔,也代表不了实际做过的事。 他更在意的是做的事有没有真效果,值不值得。 毛主席看他这样激动,没跟他硬顶,先让他把话说完。 等彭老说完了,主席才慢慢开口解释。主席的意思是,授这个元帅衔,不只是他彭德怀一个人的事。 这称号,是整个军队的光荣象征,是对他这些年南征北战、流血流汗付出的巨大努力的承认,也是为了让后辈的军人有个学习的标杆榜样。 毛主席这席话说完,彭德怀没再接话,他心里头那点疙瘩也没完全解开。 虽然最后他接受了“元帅”这个称号,但这颗质疑的种子算是种下了。 他打心眼里认定,真正的荣誉,不是来自肩膀上扛几颗星,胸前挂多少章,而是看你到底为国家为老百姓做了多少实事,那份心意和实际付出是不是真实诚。 接下来的日子,证明了他的想法。头顶“元帅”的光环,一点没改变彭德怀的本色。 不管是和平时期搞建设,还是后来又有了战事,他始终记得自己是干啥。 和平那会儿,大家要搞生产过日子,国家要发展。 有一次开会,有人提出来,咱们得多拨点钱给军队,把枪炮搞得更厉害些。 彭老听了坚决反对,他主张要把钱先花在老百姓的饭碗和工厂上,让大家能吃饱穿暖,国家才有根基。他心里想得清楚,当兵的也得过日子,老百姓好了,国防的底气才足。 这是他心里装着民生,明白国家根基在哪。 到了真正打仗的时候,彭德怀又成了那个冲锋在前的彭总。 一点不端着元帅架子,和战士们睡同样的地,吃一样的饭,一起在枪林弹雨里头拼杀。 哪场仗打完了,他保准要去看受伤的兵。 看到年轻兵娃子因为伤疼得直哼哼,他走过去弯下腰,拍着肩膀低声鼓励几句。 战士感受到老总的关怀,那比啥奖章都提气。 他用行动告诉每个人,不管官职多大,心里都得装着兵、装着国家的事。 后来有年轻的军官问他,彭老总,您这原则是咋坚持下来的?彭德怀很实在的回答:讲原则不能光靠嘴皮子,得拿出实际行动来证明。 咱们这些穿着军装的,无论啥时候,最根本的一条不能忘,那就是咱做的一切,都得是为了这个国家,为了老百姓能过上好日子。一句话,当兵吃粮,保家卫国是本分。 彭德怀这么想,这么说,更是这么做到老的。他的一生,成了军队里代代相传的活教材。 他那份对国家和人民纯粹的忠诚,那种不在乎虚名只重实际贡献的态度,一直在部队里闪光。 到后来,怀念彭老总的人很多。尤其他的侄女彭钢,这位也是一身戎装的军中女将,对伯父那份感情格外深。 二零二三年十二月,在湖南湘潭彭老总的老家,立起了一座彭德怀元帅的纪念铜像。 彭钢专门参加了立像的仪式。她站在伯父的铜像前,眼神里有怀念,更有一种决心。 她说,伯父的一生,就是“忠诚、干净、担当”这六个大字最好的注脚,是军人该有的样子,也是老百姓心中的丰碑。 这份纪念,不单是给一位元帅的,更是把他朴朴实实为百姓的这份心意,永远地留了下来。 信息来源: 《中国人民解放军军史》、《彭德怀传》 《彭德怀自述》 《彭德怀军事文选》 中央文献研究室编撰的《彭德怀年谱》、《彭德怀传》