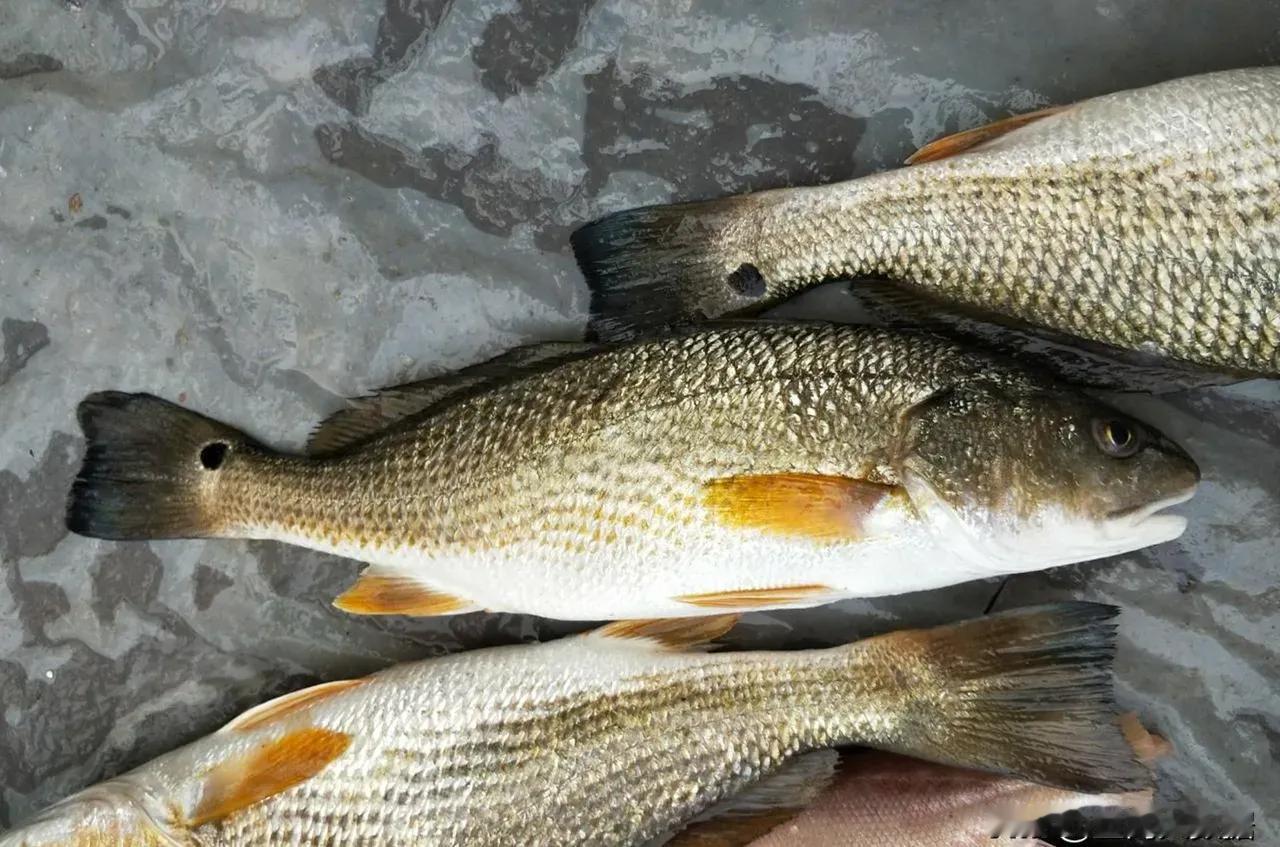

1991年,我国水产专家从美国墨西哥湾引进了几十尾特殊鱼苗。这种鱼在北美被称作红鼓鱼,因肉质细嫩少刺,十年间几乎被美国人捕捞殆尽。谁也没料到,这些看似普通的鱼苗会在中国掀起一场生态风暴。 青岛海洋研究所的水泥池成了它们首个家园。科研人员很快发现,这些鱼苗展现出惊人特质:海水淡水皆可存活,投喂饲料从不挑食,幼鱼一年能长到两斤多重。更令人咋舌的是繁殖能力——成年雌鱼每年产卵高达六千万粒,鱼卵如同褐色云雾般在水中翻涌。 1996年,连云港养殖场率先尝试大规模混养。当工人从虾塘捞出首批成鱼时,每条都超过三斤,鳞片在阳光下泛着青铜色光泽。可运往海鲜市场后,摊贩的吆喝声却换来主妇们的摇头:"肉粗得像棉絮,哪有黄鱼鲜嫩!"酒店厨师也抱怨红烧时难以入味,最终收购价跌到本地鱼的一半。 福建投资人李国豪的三百万养殖场陷入绝境。望着满池翻腾的红鱼,他咬牙将存货制成鱼干,低价卖给饲料加工厂。鱼鳞在烘干车间堆积成小山,在灯光下泛着讽刺的红光。 真正的转折发生在2005年。台风"麦莎"横扫浙江沿海,撕裂了台州三十七个养殖网箱。数千条红鱼涌入东海,尾巴上还挂着蓝色塑料标签。这些逃亡者如同获得解放,在温暖富饶的中国海域疯狂繁殖。舟山渔民次年就捞到带标签的五斤重红鱼,鱼腹鼓胀,剖开涌出百万颗晶莹的鱼卵。 十年间,东南沿海生态平衡被彻底颠覆。宁波老渔民陈海生拖着渔网连连叹气:"从前十网九网大黄鱼,现在全是红背脊的洋鱼!"这些外来客凶猛贪食,温州养殖户亲眼目睹它们钻进石斑鱼网箱,把饲料抢食一空,本土名贵鱼种饿得只剩骨架。 而在红鱼故乡美国,剧情截然相反。墨西哥湾至今游荡着海岸保护协会的巡逻艇,该组织由十四名钓鱼爱好者发起,推动立法将红鱼定为"运动鱼种"。佛罗里达州规定垂钓者每天限捕两条,尺寸不达标必须放生。美国渔业官员来华考察时,看见中国孩子都在码头钓红鱼玩,惊得眼镜滑落鼻梁:"这要在我国得判刑!" 中国沿海如今多管齐下应对危机。舟山举办"除害钓赛",冠军奖金五千元;福建养殖场架起双层防逃网;青岛食品厂试图用红鱼制作火锅料,却因土腥味遭退货。最紧迫的是长江口新发现的鱼群——科研船日夜巡航,声呐屏幕上红点如星火闪烁,拦截网随时准备阻挡它们游向淡水流域。 水产专家王教授在浪涛声中沉思:"三十年前只想赚外汇,如今倒贴资金治理。"他实验室里培育着基因编辑的瘦弱红鱼苗,或许未来某天,这些"改造鱼"能重新游回中国人的餐桌。

评论列表