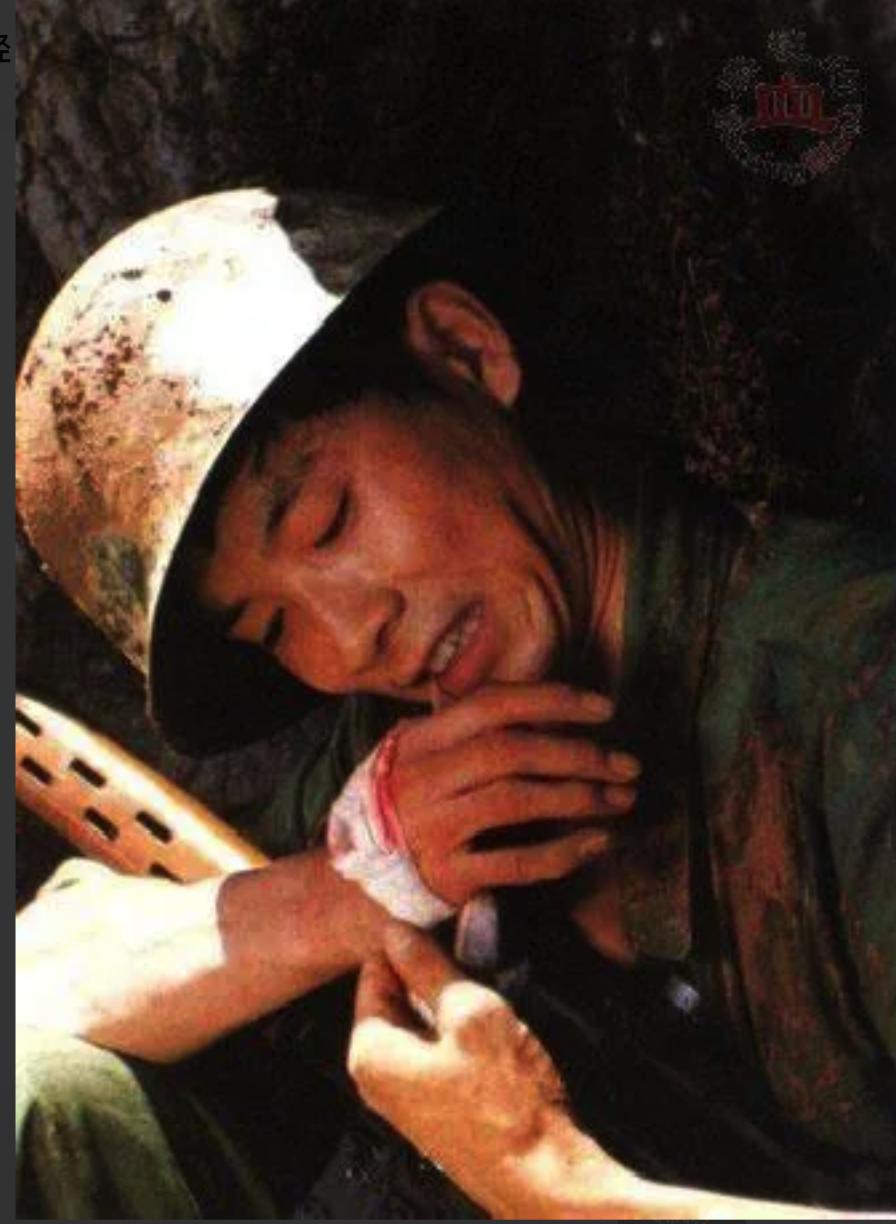

1988年,我军截获越军一份绝密电报,上面的内容让人大吃一惊:“我军31名士兵,有30人被敌人一枪击毙,疑似同一人所为!” 消息在指挥部传开后,所有人都一脸疑惑。我军战报里,从没见过这样的战绩。 军区司令员更是指示:“立刻查!” 参谋们连夜翻找各部队记录,狙击手战果都记得分明,没任何问题。 正犯愁时,前线传来消息。27 军 79 师侦察分队在 39 号阵地附近,捡到 79 式狙击步枪的弹壳。 弹道分析结果出来:这些子弹都来自同一支枪。39 号阵地老山最前沿,是越军重点布防的地方。 侦察连长王建军说:“那里全是石头,地雷遍地。我们的侦察兵几次想摸进去,都没成功。” 可就在这么危险的地方,有人用 31 发子弹打死 30 个敌人。查了三天三夜,答案才出来。 原来,这名战士是 22 岁的四川籍班长向小平。他当时正发着高烧,昏迷在野战医院里。 医生从他随身笔记本里,翻出了战果记录。大家凑过去看,倒吸一口凉气。 上面写着:“5 月 3 日,12 名越军侦察兵;5 月 7 日,2 名搜索兵......” 每条记录都标着时间、地点、人数,字很工整。 向小平的故事,从入伍时就开始了。1984 年,他从四川南充老家来当兵。 刚到部队,就听说了团长魏来国的事。魏来国是抗美援朝时的神枪手,120 发子弹打死 110 个敌人。 向小平在日记里写:“我要像团长那样,当英雄。” 训练场上,他是出了名的能拼。 战友们在雪地里练瞄准,半小时就喊累。他一练就是三个小时,枪管上还压着三块红砖。 后来他回忆:“手腕抖得厉害,像要散架。但我知道,战场上敌人不会等你稳住。” 多年后,他的右手还会不自觉地微微发颤。魏来国注意到这个倔新兵。 一个雪夜,他把向小平叫到靶场:“知道你子弹为啥总偏右吗?” 没等回答,老团长就做起示范。 “呼吸要匀,扣扳机要轻。” 这句话让向小平一下开了窍。三个月后,全团射击比赛,他打破了魏来国的纪录。 1988 年 4 月,向小平终于等到上战场的命令。听说要去 39 号阵地执行冷枪任务,他连夜画出阵地地形图。 他指着地图对战友说:“这里有 7 个观察点,11 个射击位。敌人只要露面,就在我射程里。” 排雷是第一个难题。没有专业工具,他就用刺刀和工兵铲,一点点排除了 60 多颗地雷。 他后来讲:“有一次挖到跳雷,导火索被雨水泡得发胀,差点就炸了。” 危险没让他退,反而让他把阵地每一寸都摸得透透的。等敌人的日子很难熬。 向小平每天趴在伪装网下,用树叶挡住枪管反光。第五天清早,望远镜里出现十几个影子。 是越军炮兵侦察分队。他们穿着吉利服,以为能藏住。向小平心里冷笑:“他们的规律,我早摸透了。” 第一枪,精准打中国军队长眉心。越军慌了,四散逃跑。向小平已经转移到第二个射击位。 他边打边想:“他们那套战术没用,分散、找掩护、喊支援,在我枪下不管用。” 12 发子弹,12 个敌人倒下。整个过程,不到三分钟。向小平没停下。 5 月 7 日,两个越军搜索兵走进他的视线。他们走得很慢,每隔十米就用刺刀戳地面。 向小平屏住气,瞄准镜十字线跟着他们动。两人并排走过一块巨石时,他扣动扳机。 两颗子弹,几乎同时射出。这一枪让越军防线彻底慌了。战后审俘虏,才知道详情。 越军指挥官派了一个排来搜狙击手。他们在 39 号阵地前转了三天,没敢靠近。 一个越军士兵发抖着说:“我们知道那里有危险,但找不到人在哪。” 向小平的战术,学的是朝鲜战争时的冷枪冷炮打法。他利用地形,在 11 个射击位之间来回移动。 打一枪,立刻换地方。他在给连队的报告里写:“敌人猜不到我下一枪从哪来,这就是冷枪的厉害处。” 40 多天潜伏,向小平付出了太多。暴雨连着高温,他染上严重疟疾。 最后一次开枪时,体温已经到了 40 度。他回忆:“眼前发黑,枪管像在晃。但我告诉自己,再撑一下。” 战友在医院找到他时,军服被汗和雨水泡透,手里还紧紧抱着 79 式狙击步枪。 医生检查,他身上多处伤口已经溃烂,可他就是不松手。他对护士说:“这枪不是普通武器,是我战友。” 中央军委下了表彰令:“向小平同志 31 发子弹毙敌 30 人,重伤 1 人,创我军狙击新纪录。他冷静勇敢,不怕死,是全军榜样。”” 1989 年,他被授予 “战斗英雄”“神枪手” 两个称号。现在,他的事迹摆在老山战役纪念馆最显眼的地方。 那支陪他作战的 79 式狙击步枪,枪管上还有战斗留下的凹痕。他摸着枪身说:“这是练枪时压红砖压的。” 后来,他把狙击时的敏锐和冷静用到工作里,破了不少重大走私案。 在南充老家,以他名字命名的国防教育基地正在建。基地墙上,写着他的战斗格言。 “枪响之后,只有胜负,没有恐惧。” 这句话,是他的写照,也是中国军人的血性。