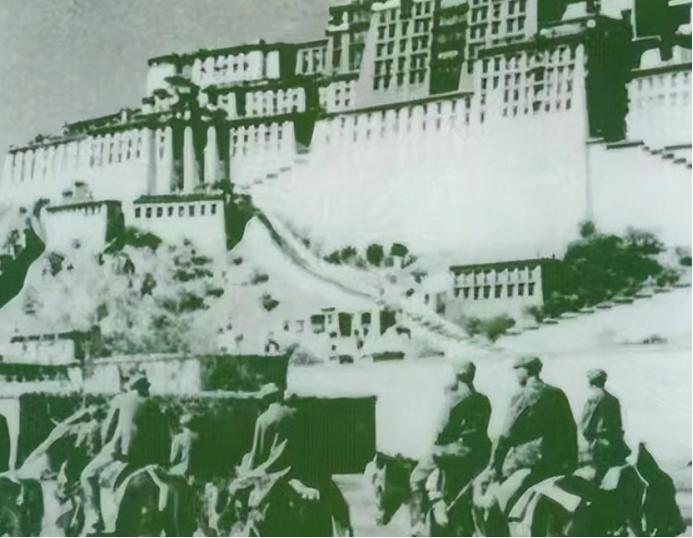

1972年的3月11日,一架特殊的飞机降落在了北京西郊机场上,该飞机降落后,早就等候多时的周总理等人赶紧走上前去,迎接他的老战友。 1972年3月11日,北京西郊机场的气氛格外沉重。一架运送特殊“乘客”的飞机平稳降落。 周恩来总理率队等候已久,快步迎了上去。 工作人员递过一个骨灰盒,周总理双手接过,再也抑制不住内心的悲痛,眼泪夺眶而出。 盒子里安睡的,正是开国中将张国华。消息传到毛泽东主席那里,也引起了他深深的感伤。 提起张国华将军,熟悉他的人都知道他打过多少硬仗。 无论是红军时期反“围剿”的枪林弹雨,还是抗击日本侵略者的烽火岁月,乃至解放全中国的大进军,他都冲在最前线,政治上忠诚,军事上过硬,是实打实闯出来的战将。 新中国成立时百废待兴,党中央点将张国华进藏,负责这片急需发展的土地。 他没二话,领着队伍就出发了。西藏当时啥光景?艰苦是真艰苦,困难重重。 但张国华认准了主席“进军西藏不吃地方”的铁令,就是千难万难也坚持下来了,硬是在雪域高原扎下了根。 带兵的人都清楚,没有规矩不成方圆。 进藏前,张国华就给战士们开了好几次动员会,反复强调一点:进了藏区,老百姓的针头线脑都不能拿! 要尊重人家的信仰,寺庙是神圣的地方,部队绝不许住寺庙,也不能去打扰藏胞家里供奉经堂的地方。队伍管得严丝合缝,真正做到了秋毫无犯,军民关系一点不犯难。 正因为他带出的队伍纪律严明,有真本事,才赢得了像格达活佛这样的当地重要人物的信任和鼎力相助。打仗靠本事,做事靠合力,里外一起使劲儿。 紧跟着,西藏和平解放的喜讯就传来了。 1951年5月,毛主席一声令下,《关于进军西藏的训令》发布,西南和西北的大部队正式进驻西藏。 西藏平定了,建设就成了头等大事。张将军又担起了这副重担。 战士们牢记主席“一面进军,一面修路”的指示,放下了枪杆就拿起了铁锹、镐头。 硬是在世界屋脊上凿出条条大路,创造了公路史上的奇迹。 道路通了,当地人的生活慢慢就有了新光景。 这还不够,办学校、兴教育的大事,他也抓得紧,一刻不停。 但天有不测风云,就在大伙儿甩开膀子建设家乡的时候,江孜地区突然爆发了罕见的大洪水。 眨眼的功夫,一百七十多个村子就给淹了。 危难时刻,张国华二话不说带着人马就往灾区冲,顶着恶劣的条件,把困在水里的老百姓一个个救出来,想尽办法帮大伙儿保住家当。 水退了之后,他也没撂下这摊子事,四处张罗着帮灾民重建家园,盖房子、安生计。 金杯银杯不如老百姓的口碑,他心里装着的就是群众这些实实在在的难处,一来二去,党的威信就真正在西藏老百姓心里头扎下了根。 组织上看他确确实实干出了名堂,把他提为中共西藏工委的第一副书记。 1967年,这么一位经验丰富、踏实肯干的将领,被调往四川成都主持工作。 他又一头扎进建设成都的事业里,抓生产恢复,保一方稳定,干得有声有色,成绩相当亮眼,连毛主席都亲自点名表扬过他。 这么没日没夜地操劳,铁打的身子也扛不住。 常年加班加点,睡眠不足,张国华将军的健康越来越差,进入70年代后,身子骨就明显不如从前了。 时间来到1972年2月20日。成都的一个会议室里,张国华正在主持会议,突然心脏一阵剧痛,人就倒了下去。周总理在北京一听说,急得不得了,立刻派了最好的医疗专家赶去成都抢救。 可惜的是,天不假年,最终没能挽回他的生命。这位为国为民鞠躬尽瘁的将军,永远离开了,年仅58岁。 为了送战友最后一程,周总理在万忙之中抽出时间,亲自到北京西郊机场,接回了张国华中将的骨灰。这样的优秀党员离开,是国家巨大的损失。 毛主席后来也多次流露惋惜之情,提起张国华时叹道:“再也见不到张国华了。” 张国华将军一生南征北战,足迹遍布大江南北,最后更是在高原、在西南扎下根来搞建设。 他那颗心,始终紧紧地和祖国的需要、人民的期盼贴在一起。 金珠玛米亚古都!虽然将军已远去半个世纪,但西藏人民没有忘记他。 直到现在,山南地区的烈士陵园里,他长眠的地方依然维护得很好,时常有后辈前去献花缅怀。 在成都,他工作过的地方,人们讲述他故事的热情依旧不减。 他的精神早已融入这片热土,无声地鼓舞着后来者。青山处处埋忠骨,功业自在人心间。 信息来源: 《中国军事百科全书》(军事科学出版社) 新华通讯社关于西藏和平解放的系列报道 中国西藏网:《张国华同志与西藏的建设》 西藏自治区人民政府官方网站历史专栏 四川在线(川观新闻):《回忆张国华同志在四川》专题报道 人民网党史频道:《开国中将张国华》 中国军网将领传记栏目