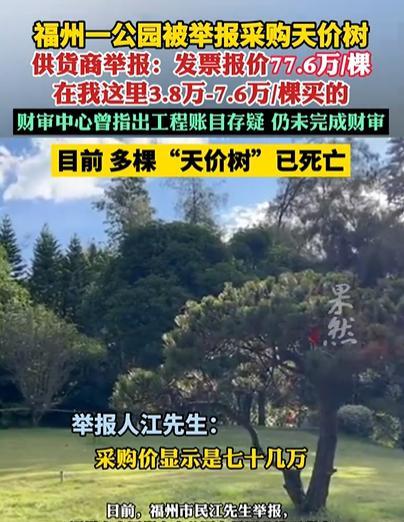

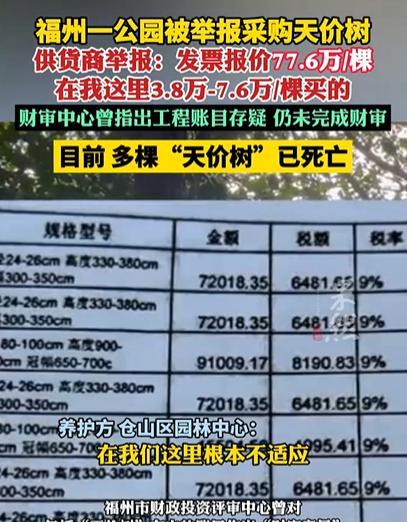

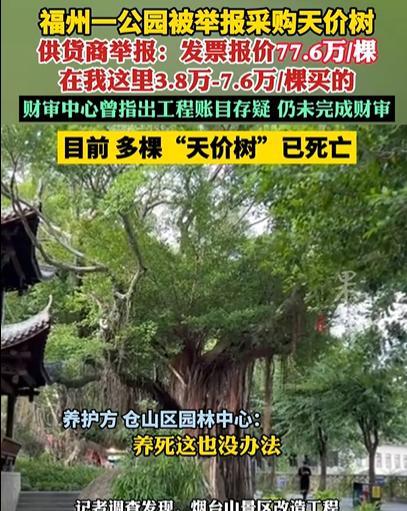

太离谱了!福州,某公园70多万/棵采购了一批树,结果,没多久就养死了,供货商举报,发票报价77.6万1棵,在我这里3.8万-7.6万/棵买的,而且,在发票上写着0.1株黑松采购价为78500元,一棵黑松的采购价就达到785000元,网友:不义之财不可取,总有一天报应时。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来更多优质的内容,感谢您的支持! 一棵树值多少钱?有人说,绿化树木的价格难以量化,因为它承载着美观与生态意义。但当一棵普通黑松被标价为77.6万元,甚至将0.1棵树虚标为7.85万元时,这就不仅仅是价格的问题,而是公共财政背后的严重腐败信号。 近日,一起绿化项目中的“天价黑松”事件引发全网关注。据披露,在某地公园绿化工程中,黑松被标注为每株高达77.6万元,总采购金额以“0.1株”计价的方式出现,发票上的数字写得令人瞠目:0.1株7.85万元,折合整棵黑松价格785,000元。 而实际供货商却站出来说了实话:当年他们出售的黑松价格不过3.8万至7.6万元之间,根本没有所谓的“七八十万一棵”。这不是简单的估价差异,而是赤裸裸的价格虚报,虚开发票几近20倍之多,涉嫌严重造假。 更令人怀疑的是采购流程的诸多不规范之处。发票中将采购数量写成“0.1株”“0.2株”,这种计量单位在绿化采购中极其罕见。业内人士指出,正常采购通常以“棵”为单位,或者按批次、平方计价,这种“0.1株”的拆分手法极可能是为了掩盖总价、分批骗取财政拨款。它不仅违反了常规采购的逻辑,更像是精心设计的“财务障眼法”,为暗箱操作、账目不清留下足够操作空间。 令人痛心的是,耗费巨资采购的这些“天价黑松”,在种下不过几个月后便相继死亡。面对质疑,养护单位轻描淡写地回应称“树木不适应本地环境”,一副撇清责任的态度。 这种说辞激起了更大的民愤:如果事前就知道本地气候不适合黑松,为什么还要大批采购?是不是压根就没有做过科学论证和环境评估?或者说,这些本不该来的树,本就只是某些人敛财的“工具”? 网友们的评论道出了大众的愤怒和失望:“几十块钱买的树,路边长得枝繁叶茂;七八十万买的树,集体死亡成片。”一句话揭穿了整个事件的荒诞。有人愤怒地质问:我们交的税养出了谁的胆子,敢在发票上玩“0.1株”这样的把戏?财政资金不是“唐僧肉”,不该被人随意分食。一场看似普通的绿化工程,背后却潜藏着令人愤慨的贪腐行为。 这起事件不只是个别人的问题,它反映的是一整套监管机制的失效。从招投标环节,到项目验收,再到后期养护,每一个环节都可能存在“利益输送”“走过场”甚至“合谋骗补”的行为。 最让人警觉的是,事件直到供货商主动站出来举报才得以曝光,说明我们在监督机制上还存在明显漏洞:如果没有吹哨人,这一批“死亡的黑松”很可能就被悄悄埋在公园的土壤里,连个水花都不激起。 要彻底根治“财政糊涂账”,必须做到几件事:一是严查该事件的始末,不能止于表面处理;二是追责所有环节涉及人员,包括采购、审计、验收和养护等关键岗位;三是推动公共采购流程阳光化,将所有项目全流程数据向社会公开,让百姓监督成为常态;四是健全供货单位和政府之间的信用评价机制,杜绝靠关系拿项目、靠人情通流程的行为。 财政的钱,是纳税人的血汗,绿化项目应绿得其所、美得其值,而不是某些人洗钱牟利的工具。每一次“天价黑松”事件的出现,都是对公众信任的伤害;每一次监管的缺位,都是对制度的羞辱。