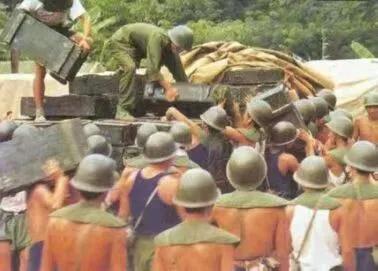

战争爆发老百姓还会支前吗?1984年有案例,云南百姓倾家荡产支持。 1979年2月17日凌晨,随着炮声响起,对越自卫反击战正式打响,但很少有人知道,在这场28天的战争背后,还有一支特殊的队伍默默承担着生死考验。 广西和云南两省共动员了43.5万支前民工,其中广西21.5万人,云南22万人,这个数字几乎相当于参战部队的两倍。 战争开始前,动员令一下达,各地的响应超出了所有人的预期,云南文山州在三天内就有5万青壮年主动报名,许多人连夜从山村赶到县城。 在广西那坡县,一位68岁的老汉带着两个儿子一起来到征兵点,工作人员劝他年纪太大,老汉却说:“当年抗日我没赶上,这次说什么也要去。” 这些支前民工中有新婚不久的丈夫,有孩子刚满月的父亲,也有家中的独生子,很多人临行前将家里仅有的口粮塞给部队,自己却只带着一袋红薯干。 边境山区的地形极其复杂,汽车根本无法通行,所有的补给都要靠人力运输,广西隆安县的3个民兵担架营,在28天里往返了400公里山路,肩扛了2771箱弹药和10.6万公斤粮食。 最危险的任务是运送弹药,越军专门针对运输队进行狙击,民工们发明了“分散跃进”的战术,每人间隔10米,以之字形路线快速通过危险地段。 整个战争期间,支前民工共运送了超过5000吨弹药,损耗率控制在1%以下,这在当时的战争条件下,几乎是一个奇迹。 在650高地的争夺战中,广西东兰县32名民工冒死为部队送补给,当时高地已经被越军火力完全覆盖,但弹尽粮绝的部队急需支援。 这次行动中有5人牺牲,3人重伤,但他们成功将弹药送到了阵地,守军凭借这些补给坚守了六个昼夜,最终取得了胜利。 运送伤员同样充满危险。在热带丛林中,运送一名伤员通常需要4到8个人,民工们创造了“担架接力”的方法,将路线分段,每段固定人手。 横县的民兵为了抢救413高地的伤员,徒手攀爬悬崖,前面的人高举担架,后面的人蹲着挪动,有人跌倒了立刻有人顶替上去。 德保县民兵许宗崇连续抢运了3名伤员后被流弹击中,他在弥留之际仍然爬向第四名伤员,最后被追授为“支前模范”。 田阳县的梁乃全为了引开越军的注意力,主动暴露了自己的位置,他被刺刀捅倒前还在高喊:“快把伤员藏好!” 战前的道路抢修同样紧张。广西龙州县2.6万民工配合工程部队,用3天时间抢修了113公里公路,为大部队通行创造了条件。 云南马关县的民兵在清理道路时,徒手排除了117颗地雷,他们大多没有受过专业训练,全凭经验和胆量完成任务。 广西那坡县民兵营在41公里的护路任务中,与越军小分队交战了200多次,他们既要保证道路畅通,又要防止越军破坏交通线。 1984年的松毛岭战役期间,越军集中6个团的兵力猛攻我军阵地,前线炮弹消耗极大,后方供应一度紧张。 红河州和文山州紧急征用了所有民用车辆运送炮弹,州长和县长亲自到路口拦车动员,一位货车司机当场扔掉满车货物,直接开往军火库。 在整个两山轮战期间,文山州6万民工用骡马驮运了24.6万吨物资,新建和维修公路1192公里,这些数字背后是无数个不眠不休的日日夜夜。 战争的代价是沉重的,据官方统计,支前民工伤亡超过3000人,其中牺牲400余人,这个比例甚至高于某些一线作战部队。 在云南马关烈士陵园,有19座无名墓碑,其中最小的牺牲者年仅17岁,在广西凭祥纪念馆里,染血的扁担和磨穿的背篓静静地陈列着。 一位参战老兵在纪念馆留言本上写道:“我们冲锋时从不回头,因为知道身后有他们。”这句话道出了前线将士的心声。 四十多年过去了,这些穿着便装的“战士”大多没有军功章,甚至连名字都已经模糊,但他们的贡献却深深印在了历史的记忆中。 从技术层面看,这次大规模的支前行动展现了人民战争的强大威力,在现代化程度不高的年代,人力优势成为了决定性因素。 更重要的是,这些民工展现出的精神品质令人敬佩,他们没有军人的训练,却有着同样的勇气和牺牲精神。 许多支前民工都是来自贫困山区的农民,他们对国家大事了解不多,但朴素的爱国情感让他们义无反顾地走上了战场。 在那个通讯不发达的年代,家人往往几个月都得不到消息,但很少有人因此退缩,大家都坚信自己做的是正确的事情。 这场战争也让我们看到了民族团结的力量,支前队伍中有汉族、壮族、苗族、瑶族、彝族等多个民族的群众,大家为了共同的目标携手并肩。 语言不通的时候,他们用手势交流;生活习惯不同的时候,他们相互包容,这种团结在艰苦的战争环境中显得格外珍贵。 战后中央军委授予文山州、红河州“支前模范”称号,这份荣誉不仅属于那些牺牲的英雄,也属于所有参与支前工作的普通民众。 信息来源:越南国防部战报