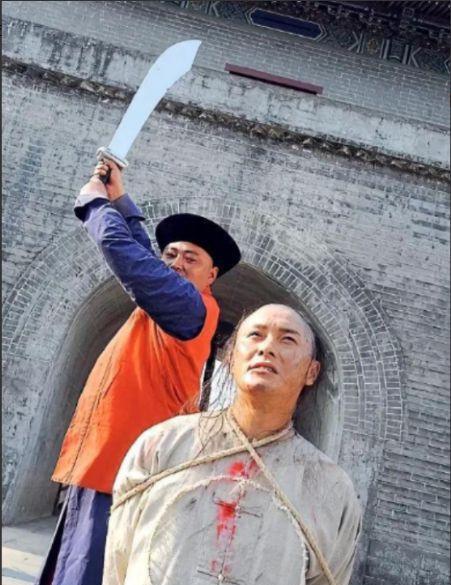

1661年,金圣叹被砍头。他小声对刽子手说:“我耳朵里有200两银票,先砍我,这钱就归你!”刽子手一听,这买卖还挺划算。手起刀落后,刽子手喜滋滋地捡起两个纸团,拆开一看,脸色大变。 如果您喜欢我们的内容,麻烦顺手点击一下右上角的「关注」,方便日后随时参与讨论、分享观点,感谢您的支持呀! 一个人被押上刑场,还能和刽子手做交易?而且不是说家产分你,也不是传授啥功夫,而是往自己耳朵里塞了两个纸团,假装里面藏着200两银票。 其实,大家可能觉得这只是个段子,但据《清稗类钞》《吴县志》《清史稿》等正史和笔记所载,金圣叹的确就是这样过的。他小声和刽子手咬耳朵:“先砍我,这200两银票归你。”刀一落地,两个纸团掉出来。刽子手心想发了横财,结果一拆,里面写的只有“好”“疼”两个字。这不是耍人吗? 金圣叹这是临死前开玩笑?其实这里面是有讲究的。像金圣叹这种人,骨子里就有一股“玩世不恭”。他活着就是个“闹腾”的主,到了死也不想按规矩走。讲究到最后一秒,也要用“玩笑”跟这个世界说再见。 但别小看这玩笑,它其实是反讽,是自嘲,更是明知大势不可违还要保留点幽默和骨气。你说这是风度还是无奈?我觉得两样都有。谁能想到一个书呆子、怪才,到了刑场还想着用点“小聪明”逗一逗杀手?可换句话说,这种事搁别人身上,十有八九就是一场闹剧,但金圣叹做出来了,而且做得很漂亮。 金圣叹,江苏吴县人,名采,字若采。明末清初,整个中国正天翻地覆。说他是才子,那不假;说他是疯子,也不夸张。他从小家里穷,没什么背景,唯一拿得出手的,就是脑子活络,读什么书都爱琢磨,还特别会“点评”。 但别以为他是靠八股文出头的,正相反,他科举屡试屡败,有时候干脆就不写正经文章,在卷子上写一页“动动动动……”最后一句“动”,正好到四十岁“止”。换句话说,他拿人生、拿功名当儿戏,但心里又极看重自己的才华。 落第之后,他干脆回家做自己的书评家。什么《水浒传》《西厢记》,他能看上十几遍,然后写下密密麻麻的点评。有的地方批得有理有据,有的地方就直接骂作者胡来。他一边说“水浒传”是百年奇书,一边又要把后五十回砍掉。别的文人都当小说是“下里巴人”,他偏说小说能胜四书五经。这种胆气,在明清之际算是少见。 他的名气就是靠“折腾”出来的。不光改书、评书,还公开在茶馆、私塾讲自己的怪观点。有人说他疯,有人说他怪,可他就喜欢挑战权威。顺治皇帝都夸过他是“古文高手”,他也不在乎。文坛大佬顾炎武、毛宗岗、张竹坡都在私底下研究他的点批。老百姓更把他当个乐子,笑他是“文人中的顽主”。 但要问,他心里苦不苦?他不是没想过“正常一点”地活,可一想到入仕就得随波逐流,他宁可继续在书里“闹腾”。他批评科举、揭穿社会丑恶,有人说他“恃才傲物”,可他也自知,这世道容不下太较真的人。 1661年,顺治帝刚死不久,江南天灾连连,老百姓交不起粮食,苏州的新县令任维初又是贪官,强征暴敛,逼死人命。金圣叹实在看不下去,带着一帮秀才去孔庙祭奠顺治,表面是“哭庙”,其实是借着为百姓鸣冤。 说句实在话,这种举动明明白白地顶着清朝的逆鳞。清政府刚稳住江南局势,最忌讳的就是读书人带头搞事情。案子闹大后,巡抚朱国治要杀鸡儆猴,金圣叹被扣上“聚众闹事、抗税、煽动民心”的罪名,直接押到江宁会审,最后判处斩首。 这案子其实是个大背景下的小悲剧。金圣叹知道,自己不过是个文人,能量有限。可他还想尽一份力。结果呢?成了“哭庙案”里最出名的“倒霉蛋”。别的读书人该哭就哭、该求饶就求饶,金圣叹却坚持不认罪。有人劝他低头求活路,他还幽默地跟儿子说:“花生豆干一块嚼,就是核桃味。这点新鲜的事可得传下去。” 儿子哭成泪人,他却硬要对对子:“莲子心中苦,梨儿腹内酸。”这种玩世不恭,其实也是深深的无奈和不服。他临死前的诗句“天悲悼我地亦忧,万里河山带白头”,看着真有点世事如戏、情怀难诉的感觉。 砍头当天,他不求饶,不骂人,反倒临了还给刽子手挖个坑,让人记住他的“绝活”。这种气质,不是简单的“看破”,也不是胆小怕死,更像是文人最后一点点自尊。

评论列表