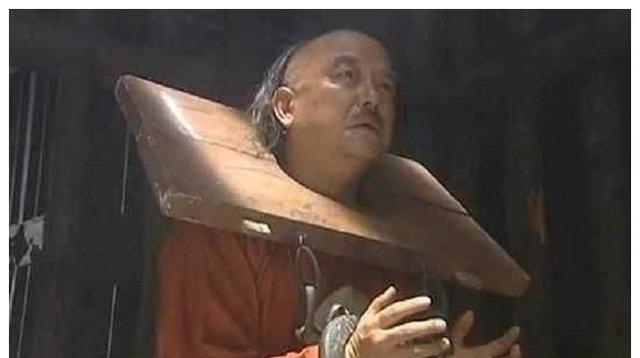

1799年,乾隆刚驾崩,嘉庆就迫不及待地对和珅下手了,抄了他的家并将他打入大牢。固伦和孝公主跑到嘉庆跟前跪求道:“皇帝哥哥,你从小最疼我,求你放过我的公公吧!”嘉庆说:“不行!他犯了二十条大罪,非死不可。不过看在你的份上,我可以给他留个全尸。” 大殿里,八十九岁的乾隆皇帝静静地离开了人世。他是中国历史上活得最久的皇帝,也是手里握权时间最长的人。 就在乾隆咽气的那一刻,紫禁城里的人,心里都明白,朝廷里的天变了。大家都知道,乾隆虽然早就让了位,但真正的皇帝,始终还是他,朝里大事小情都绕不过这位太上皇。嘉庆皇帝这些年,过的就是个“傀儡”的日子,见着父亲要毕恭毕敬,连决策都得等父亲点头。 嘉庆,也算是被捏在手心里长大的。他其实不是乾隆最喜欢的那个儿子,但最后活下来的就剩下他。好不容易熬到了父亲归天,按理说应该松一口气,可真正到自己说了算的时候,他第一个想法,不是高兴,而是紧张。 这几年,嘉庆早就看在眼里:乾隆一手提拔的和珅,手眼通天、财大气粗,谁都要让三分。以前父亲在,和珅是皇帝身边最能干活、最会办事的人。凡事只要和珅一句话,十件事八件能成,没人敢跟他较劲。可老百姓都说,这人贪得厉害,光是家里的金银就堆满了屋。满朝文武,很多人都是他提拔起来的,想办成事,没他点头可不行。 乾隆活着的时候,和珅几乎就是半个皇帝。很多当大官的,办事不是先去请示嘉庆,而是先去找和珅。有人打趣说,紫禁城里有两个皇帝,一个老的,一个小的,谁都离不开和珅这个“二号人物”。可只有嘉庆心里明白,自己憋了多少年气。 这一天,乾隆一去世,嘉庆马上下了一道命令,把和珅拿下,抄家问罪。北京城的人都傻了,谁也没想到嘉庆皇帝这手来的这么快。 和珅的家就在紫禁城的东边,院子里比王爷还气派。抄家那天,衙役们一进门,吓了一跳,屋里屋外金银珠宝像堆谷子一样。有的屋子里堆着银锭子,连老鼠都不愿意打洞,说是怕银子砸了脑袋。等到查清了账目,朝廷记账的人小心翼翼报出来,和珅一个人的家底,相当于大清一年的税收。 老百姓在城里一传十、十传百,说和珅家里有金山银山,说他的米缸里都埋着元宝,说他的房子地窖多得连自己都记不清。甚至还有传言,说他家里的地板都是银砖铺的。 可真到了这个节骨眼儿上,和珅却一点脾气都没有了。往日里,腰杆挺得比谁都直的人,如今只能低头认命。他的那些老部下,有的在外地当总督,有的在京城里做大官,这会儿全都噤若寒蝉,一个也不敢替他说话。和珅的儿子丰绅殷德,是嘉庆的妹夫,也算是皇亲国戚,可就算是固伦和孝公主亲自跪到嘉庆面前求情,嘉庆也只是摇摇头,说这事不能商量。 “他犯了大罪,留不下。”嘉庆的语气很平静,倒不像是在对着自己的亲妹子说话。 其实嘉庆的难处,也只有他自己明白。这些年和珅在朝里积攒的人情,比谁都多。大官小吏,只要沾上点边的,都指望着和珅说句话。嘉庆如果不彻底拿下和珅,就像留着一根定时炸弹在自己身边。父亲在的时候,自己只能忍着。现在乾隆走了,第一件事就是要立自己的威信,让所有人知道,谁才是大清真正的皇帝。 和珅被抓起来后,短短几天就被查出“二十条大罪”。这些罪状,有贪污、有结党、有欺上瞒下、有滥用职权,每一条都够杀头。嘉庆也不愿意多折腾,最后赐他一条白绫,让他自尽。和珅就这样安安静静地走完了人生最后一段路。 那一阵,整个京城都在议论和珅抄家的事。有人幸灾乐祸,说是“贪官终于有报应了”。还有人在茶馆里摇头叹气,说当官的哪个不贪,能有几个像和珅这样落到个抄家的下场?有人记得,前些年和珅做过不少好事,比如修桥铺路、办赈灾,老百姓也有受过他恩惠的。但谁也说不清,这人到底是好是坏。 有个在宫外种地的老人悄悄地跟邻居说:“和珅啊,吃得太多了,总有个撑破肚皮的那一天。皇帝要立规矩,头一个就得先杀个出头鸟,让后面的人心里有点数。”还有人在市场上看热闹,说抄出来的银子都该分给老百姓,可到底怎么分,没人说得清。 嘉庆皇帝,有人说这新皇帝不糊涂,能立刻抓了和珅,说明他有自己的主意。也有人觉得,嘉庆到底还是太年轻,这事儿要是乾隆在,估计也不会这么办。至于固伦和孝公主为公公求情那一段,在坊间也传成了“家家都有难念的经”。不管你是皇亲国戚,还是大臣家属,朝廷的规矩面前,谁都不能例外。 有心人留意到,嘉庆处置和珅之后,朝里的风气变了不少。大臣们说话也谨慎了,官场上少了以前那种推三阻四、扯皮拉筋的习惯,大家都怕一不小心就踩了红线。可是,世事从来不是非黑即白,嘉庆虽说惩治了权臣,可后面的麻烦还多着呢。毕竟一个人的去留,能不能真正带来新气象,还得看这新皇帝能不能坐稳自己的位置。 和珅的倒台,是新皇帝立威的第一步,但风雨过后,树根是不是还能牢牢扎在泥土里,还得时间去检验。