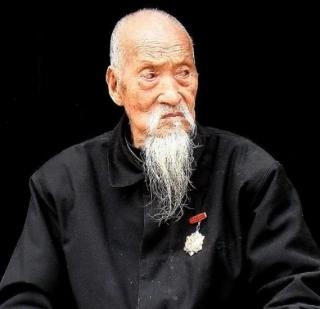

1942年,太行山上,八路军司凤梧被14个日军团团包围,前有刺刀,后有枪口,一脚踩空就是命没了,但他毫无畏惧,提着枪就冲了过去,一人干翻14个日本兵,浑身上下都是日军的血,这不是传说,是真人真事。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1942年深秋,太行山石板沟一带山风猎猎,落叶铺满林间小道,八路军联络员司凤梧像往常一样,在山路上独自行走,怀里揣着要紧的情报。 他是武工队的骨干,经常穿行在敌占区之间,给前线传送命令,接送伤员,联络战友,这一天,他没能像往常一样安全回来。 石板沟地势险要,两侧是陡峭的岩壁,中间只容一人通过的小道蜿蜒曲折,司凤梧正要拐进峡谷,突然草丛中传来异响,十四个日本兵从三面包抄而出,手中的刺刀和步枪闪着寒光。 他们早就盯上了这名八路军联络员,埋伏多时,只为将他一举擒获,背后就是悬崖,退无可退,司凤梧身上带着情报,绝不能被俘。 他从小习武,反应极快,一个日本兵从后扑上来想抓住他,他猛地一低头后仰,用后脑撞中敌人下颌,趁敌人疼得松手,迅速转身补上一枪,敌人倒下的瞬间,其他人已扑过来。 司凤梧一边躲闪,一边寻找有利位置,他靠着山壁,左手挡开刺刀,右手握枪接连射击,子弹准确打进敌人胸膛。 战斗持续了两个多小时,他不是没受伤,肩膀和小腿都被划破,鲜血染湿了衣服,但他没有退缩,他利用地形优势,躲闪、翻滚、反击,每次开枪都尽可能节省弹药。 山道狭窄,敌人难以一起冲上来,他就一一解决,有的被踹翻后补枪毙命,有的被他躲过刺刀反手击倒。 最后,当第十四名敌人倒在他脚下时,他浑身是血,手指发麻,脚步踉跄,但他还活着,石板沟静了下来,只有山风吹动落叶的声音。 司凤梧是辉县北窑村人,自小随父习拳,性格倔强,身体强壮,他在少年时常跟着父亲上山打猎,练就一身好身手。 1938年,武工队成立,他主动报名参军,八路军干部告诉他,国家处于生死关头,好男儿不能只会种地打猎。 他听后心潮澎湃,回家向父母表态要参军,父母没有阻拦,他入伍后,很快在武工队里展现出格斗和射击的天赋,被调为联络员,常年在太行山一带活动,任务艰巨,危险极多。 他在武工队期间,不止一次经历生死,有一回,为了破坏日军在安阳的机场,他和战友剪断铁丝网潜入机场,在几架飞机下安置炸药。 撤退时遭岗哨发现,战友中弹倒地,他不顾枪林弹雨,把战友背起逃回,飞机在他们身后炸成火球。 还有一次,山西来的团长和副团长被日军追杀,慌不择路跑进平窑村,司凤梧把他们藏进一处柴垛,自己扛枪把日军引入蚂蚁山,那片山地密林茂密,蚂蚁密布,道路极为复杂。 他熟悉那里的地形,一路引导敌人穿行山林,翻越陡坡,绕进密谷,三天后,他一个人从蚂蚁山走出,敌人全军覆没。 他从不炫耀这些事情,1943年,在解放辉县的一次战斗中,他在冲锋时被机枪打穿左腿,伤口严重,医院药品紧缺,他只好回村养伤。 家里没有医生,他点了煤油灯,找来剃刀咬牙切开伤口,取出断裂的骨头,整个过程没有用麻药,他靠咬紧毛巾撑过剧痛,用煮过的布条把伤口包扎好,之后他的左腿肌肉严重萎缩,一直靠拐棍行走。 伤愈后,部队让他休养并安排工作,他婉拒了,执意回乡种地,他说,村里人吃不饱,他能动就多干点。 他种了三十多年地,从没向村民提过自己当年的战斗,1982年民政普查时,才有人发现这位腿瘸的老农民曾是一位功勋卓著的抗战英雄。 2005年,抗战胜利六十周年,他戴上军功章,穿上旧军装,接受了采访,有人问他那年石板沟的事,他只是说,能回来已经算运气好。 2012年他去世,享年九十四岁,葬礼那天,北窑村老少自发相送,他的照片被挂在烈士陵园的英雄墙上。 如今太行山石板沟的战斗地立起了一块碑,碑上刻着:一个人的战斗,一段不朽的传奇,司凤梧的事迹没有被遗忘,当游客在蚂蚁山山道行走、在炮楼旧址拍照,总有人会指着老村屋说,那儿住过真汉子。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:司凤梧——百度百科