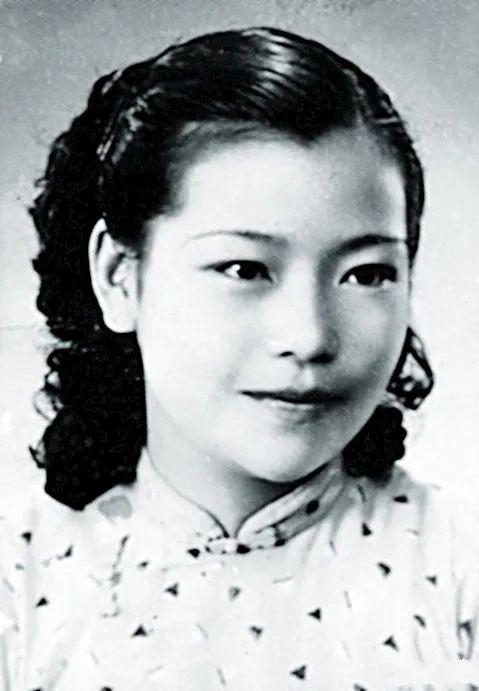

1976年,一名头发花白的老妇纵身跳入北京护城河中,当人们将她打捞后,才发现这个老妇,居然是国民党著将领黄维的妻子。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1976年春天,北京护城河畔,一位头发花白的老妇人悄悄走到水边,河水泛着寒意,她没有犹豫,纵身跳入,打捞上来后,人们发现,她并非普通百姓,而是曾经国民党将领黄维的妻子蔡若曙。 这一消息传开,让不少人感到意外与震惊,黄维是黄埔军校第一期毕业生,曾担任国民党第十二兵团司令,在淮海战役中被俘,战后长期被关押。 蔡若曙作为他的妻子,二十多年来几乎没有出现在公众视野,这一跳,揭开了她沉重又隐忍的一生。 蔡若曙出生于1911年,家庭重视教育,自幼聪慧,能诗会画,是当时典型的才女,年轻时,她在众多追求者中选择了黄维,当时的黄维刚从德国军事学院进修回来,是蒋介石所器重的青年将领,风光正盛。 两人结婚后,起初感情融洽,生活虽因战乱而动荡,但她始终信任丈夫,将家庭打理得井井有条,她为黄维生育四名子女,承担起照顾家庭的一切责任。 抗战爆发后,黄维奔赴各地战场,两人开始长期分离,蔡若曙带着孩子们留在后方,靠教书、缝补、洗衣等微薄收入维持生计,1948年,黄维在淮海战役中战败被俘。 消息传出后,国民政府误以为他已阵亡,为其举行了追悼会,未将任何抚恤金交给家属,蔡若曙带着孩子去了台湾,试图寻找依靠,在那里,她的生活异常艰难,求助无门。 她曾向黄维的旧部胡琏求助,结果被拒绝,孤苦无援,就在此时,她得知黄维并未死亡,而是被俘并关押在大陆。 她没有犹豫,带着孩子转道香港,最终决定返回大陆,1950年,她秘密回到上海,并在一家图书馆找到工作,靠抄写资料维持生计,她没有对外透露身份,也没有重新组建家庭。 社会对她的身份并不友善,“战犯家属”这四个字成为她无法摆脱的标签,她的孩子在升学、工作、婚姻等方面处处受限,她则在沉重的生活中独自支撑,等待丈夫的归来。 黄维被关押在功德林战犯管理所,起初拒绝认罪,态度顽固,蔡若曙多次北上探监,劝说他配合改造,希望他早日获得自由。 这些年,她几乎用尽了所有能联系到黄维的渠道,每月省吃俭用积攒路费,只为能在探视中见他一面。 她的精神状态逐渐出现问题,常年失眠,开始服用抗抑郁药物,她也曾自杀,所幸被及时发现救回,生活的重压和希望的反复破灭,使她身心俱疲,但她从未真正放弃。 1975年,黄维获得特赦,被释放回到社会,分配在北京的文史馆工作,当他回到生活中时,已是年近七旬的老人,沉默寡言,不愿与人深交,蔡若曙与他终于团聚,原本满怀期待,以为多年坚守会换来温情与理解。 但现实并不如她所想,黄维一心钻研自己所谓的“永动机”,整日不与家人沟通,冷漠而疏离,他对家庭缺乏关心,对妻子的付出也并无回应。 蔡若曙试图恢复家的温暖,她把子女的情况一一告诉黄维,希望他感到欣慰,她特别提到长子重新获得工作,任教于高等院校,她满心希望换来丈夫的鼓励与肯定,但等来的却是冷漠的拒斥。 她感受到自己多年的苦难并未被理解,也没有被珍惜,她明白,那个她苦苦等待的人,早已在战火与囚禁中变成了另一个人。 这一切让她深感绝望,那段时间,她开始减少服药,精神状态愈发脆弱,最终,她悄然离开住所,只留下一个孤独的背影。 她没有留下遗书,也没有告别亲人,她默默走到护城河边,纵身而下,结束了她充满苦难的一生。 消息传到黄维耳中时,他震惊不已,立即赶到河边,甚至跳入水中试图营救,但他并不会游泳,被人救起时已精疲力竭,蔡若曙的遗体被打捞上岸,没有声张。 由于黄维身体不适,她的葬礼并未公开举行,她的死没有引起社会广泛关注,就像她的人生一样,静默地消失在时代的洪流中。 黄维此后十多年低调生活,从未公开谈论蔡若曙之死,也未对家庭变故做出解释,他参与一些学术交流,提倡两岸和平,但始终沉默寡言,他于1989年去世,享年85岁。 蔡若曙的一生,是那个动荡年代中千千万万个女性命运的缩影,她出身优渥,却因战乱失去所有。 她坚守家庭,却未能换来温暖的归宿,她的故事,被时间掩盖太久,但值得被记住,她的离去,不只是个人的悲剧,也是历史沉默的一部分。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:蔡若曙——百度百科