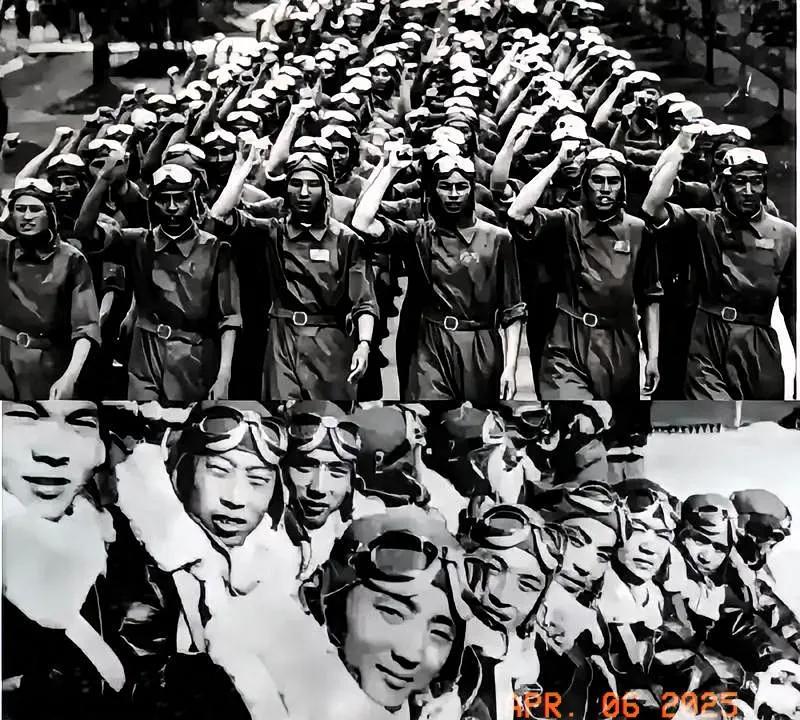

1937年,林徽因、梁思成夫妇在逃亡途中,被空军航空学校的8名学生搭救,遂认8人为干弟弟,1941年-1944年,林徽因陆续收到8人的阵亡证书,他们全部血洒长空,壮烈殉国。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1937年,抗战全面爆发,北平的街巷失去了往日的安宁,林徽因和梁思成带着年幼的儿子梁从诫、年迈的母亲,匆忙踏上逃亡之路。 他们一路向南,背着测绘古建筑的图纸和工具,穿行在战火之间,山路难走,敌机频繁,林徽因肺病发作,梁思成背部旧疾未愈,举家人在风雨中辗转求生。 到达湖南晃县时,已是深秋时节,山路塌方,车辆停在泥泞的路边,夜色压得人喘不过气,林徽因烧得厉害,说不出话,孩子冻得直哆嗦,沿路找不到落脚的地方。 就在风雨交加的夜里,一阵小提琴声从不远处的木屋中传出,借着昏黄的灯火,一群身穿军装的年轻人打开了屋门。 他们是从杭州西迁而来的空军航校学员,年龄都不过二十岁,木屋中只有几张床,但他们主动让出睡铺,腾出角落给这一家人取暖歇息。 屋里年轻人话不多,轮流守夜,有人还翻看梁思成随身带的古建筑图纸,林徽因靠着墙壁休息,神志昏沉,偶尔睁开眼,也只看得见几张稚嫩却坚定的面孔。 她记下了这些孩子的名字和家乡,像是记下一段临时的亲情,这一夜之后,他们成了林徽因认下的干弟弟。 昆明是他们最终落脚的地方,城边的小村落里,梁思成为家人亲手建造了一所房屋,房子不大,土坯砌墙,窗子用油纸糊上,林徽因卧病在床时,常能听见屋外那些年轻人练习时飞过的飞机声音。 空军航校的弟弟们时常在训练间隙来看望他们,带来一些从战区带回的辣椒面、干果,还有一次是手绘的敌军防空据点图,这些青年在林徽因家里吃顿热饭,听听北方口音,就像回了一趟遥远的家。 她给他们准备白糖、香皂,把从邮局换来的小礼物分给每一个人,他们从来不多话,只在离开前把干净的碗洗好,整齐摆回原处。 有人说等打完仗要请林徽因去重庆吃火锅,有人答应要寄来家乡的照片,林徽因从没问过他们的飞行计划,只在心里替他们记下了名字。 从1941年开始,林徽因陆续收到第一封阵亡通知,那天清晨,邮差送来一个牛皮纸信封,里面有一张烈士证书和一件皮夹克,她认得那是曾经在厨房讲笑话的弟弟留下的,夹克内侧还绣着她的名字。 她把信收进抽屉,没说什么,过了不久,下一封信又到了,每一封都像一记闷雷,带走一个熟悉的身影,拆开一段温存的记忆。 信件越来越多,山东的、四川的、云南的,都陆续传来噩耗,曾说想回成都吃抄手的孩子,飞机被敌军围攻后坠入江中,再也没回来。 那个常在墙角摆弄无线电的弟弟,最后一次任务后音讯全无,只留下半本飞行日志,林徽因把这些通知藏进书桌抽屉,起初还会一封封重读,后来连看都不敢看。 梁思成平日寡言,把所有情绪都写进了日记里,他在图纸上标注下每一位弟弟的最后航迹,用坐标和高度还原他们的飞行,他把学员的遗物封好装箱,有机会就托人送往档案馆。 他知道这些年轻人早已不是一面之缘的路人,而是战争中他无法护住的孩子,他从未在别人面前流露悲伤,但每次邮差上门,他都会第一个出去接信,直到林徽因身体稍有好转,他才告诉她,又走了一个。 林徽因晚年极少提起这些人,直到她参与人民英雄纪念碑的设计,那时,有人提议重点展现陆军形象,她沉默片刻,坚持保留空军。 她说,这些孩子从未想过被记住,可她记得,他们是用身体去填补天空的缺口,是最后的防线,每次抬头望天,她都觉得那些银白色的影子还在云层间掠过。 她去世前,曾翻出一本《唐诗三百首》,扉页写着某个弟弟最喜欢的一句诗,书页空白处,是那年孩子画下的飞机草图。 线条整洁,没有一点犹豫,仿佛那架飞机从未坠落,还在执行下一次升空的任务,这些纸张上的笔迹,成了他们在这个世界最后的印记,林徽因没有忘,也不想让世人忘,她知道,有些人,虽死犹生。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:搜狐新闻——纪念抗战胜利60周年:联大八百学子投笔从戎报国(组图)