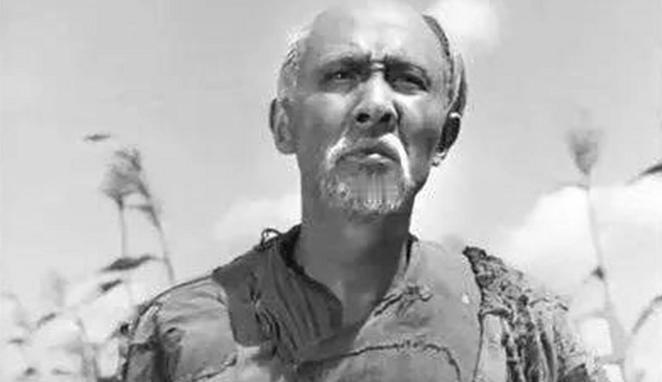

1888年,山东一乞丐讨饭38年,终于攒下300多亩田、3800吊钱,接着盖了一座大房子,谁料,他跑到穷人家里,挨家挨户跪下磕头:“求求你跟我走吧,我什么都包,还帮你干活,” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1888年,山东堂邑柳林镇上发生了一件让人惊讶的事情,一个在街上乞讨多年的穷人,竟然在镇上盖起了一座大宅子,宅子修得气派,占地很广,附近百姓纷纷围观,议论不断。 谁也想不通,这个人常年衣衫褴褛,靠着讨饭度日,怎么会突然拥有三百多亩土地和几千吊铜钱? 人们带着疑问走近新宅,看到的不是庆功酒宴,也没有锣鼓喧天的热闹场面,只见那个乞丐正跪在村口一户户人家门前磕头,请求家里把孩子送出来。 他不停叩头,神情诚恳,脸上是尘土和泪水交织的痕迹,他说他愿意包吃包住,还可以去帮人干活,只求这些穷苦人家的孩子能走进他建好的学校。 这个乞丐叫武七,1838年出生在山东一个贫苦村庄,家中一贫如洗,七岁那年父亲去世,母亲带着他沿街讨饭为生,童年里,他经常被人嘲笑、驱赶,但他始终记得那些在学堂里读书的孩子。 他从来没有进过学堂,但每次路过书院门口,都驻足倾听几句读书声,心里生出羡慕,那时候他就想过,若是哪天有了钱,一定要办一所让穷人孩子都能读书的学校。 长大之后,他想靠力气谋生,做了几年长工,但因为不识字,吃了大亏,在地主家干了三年,到了结账的时候,那家人借口字据上没有他名字,不肯付工钱。 他去讨说法,不但没要回钱,还被打得遍体鳞伤,丢出了门外,这件事让他彻底明白了,不识字的人在这个世道上根本没有立足之地,他自己已经错过了读书的机会,但他不愿意下一代继续受这种苦。 于是,从二十岁开始,他重新走上了乞讨的路,这一次,他不是为了吃饱肚子,而是为了攒钱,他白天讨饭,晚上找地方休息,不吃好的,不穿新的。 他还帮人缠线头、扮丑做杂耍、下地干活,别人嫌弃的活他都接,只要能赚几个钱他就去做。 他把乞讨和打工挣来的钱一文文积攒下来,从不浪费,他吃的是别人不要的菜叶,穿的是破旧打补丁的衣服,但只要手头宽裕些,他就去买地,把土地当作未来办学的保障。 年复一年,他讨饭的足迹遍布周围好几个州县,三十多年的时间,他没娶妻,没有儿女,也没给自己置办一件像样的东西,他总说自己有事要做,不敢分心。 到了五十岁那年,他已经攒下了三百多亩地和三千多吊钱,这一年,他开始筹建他心中的学堂。 他在柳林镇修建了一座大宅子,但这宅子不是给自己住的,是作为学校的校舍,建房用了四千吊钱,他心里一点都不舍得,因为这就是他奋斗几十年的目标。 学堂盖好之后,他才发现最大的问题是没有学生,附近的穷人家都不愿意让孩子去上学,孩子在家还能干点农活,去了学堂就成了负担,他只好亲自挨家挨户地去求。 他跪在泥地上,低头叩拜,请求每一个家庭让孩子去上学,他说学校不收钱,还包饭包住,甚至他可以去帮人耕地喂牲口,只要孩子愿意去读书,很多人起初不信他的话,但看他跪得真诚,哭着哀求,也都动了心。 第一批学生只有五十几个,但他已经很满足了,学堂开始运作之后,他又想办法去请老师,他依旧是磕头相求,有老师答应了,他就千恩万谢,把学校里最好的食物都留给老师,自己吃些剩饭。 老师要是教得认真,他会下跪感谢;要是敷衍学生,他也会下跪劝导,他心里知道,只有真正把书教好了,这些孩子们将来才有改变命运的可能。 几年间,他又陆续创办了第二所、第三所义学,他的行为传到了山东巡抚张曜耳中,张曜专门召见他,免除了义学的徭役,还捐了二百两银子作为学堂资金。 张曜给他取了个新名字——武训,并把他的事迹奏报给朝廷,光绪帝知道后,赐他“乐善好施”匾额,封他为“义学正”,从此以后,武训的名字传遍了各地。 1896年,武训在一片读书声中安然离世,享年五十九岁,他没留下什么财产,只留下几所义学和无数曾在其中读书的寒门子弟,他死后的那天,十里八乡的百姓自发为他送行,哭声响彻街头巷尾。 那些曾被他跪求过的穷人家,如今都记得这个一生为别人操劳、却从未为自己享福的老人。 武训的一生,从乞丐到义学创办者,没有靠奇迹,也没有靠别人施舍,他只靠自己的双手,一步步走出来。 他没有说过什么大道理,也不懂写文章,但他用自己的方式让更多孩子有了上学的机会,他的一生,就是一段不变的坚持。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:澎湃新闻——“义丐”武训:行乞30年只为办教育,58年的人生堪称传奇