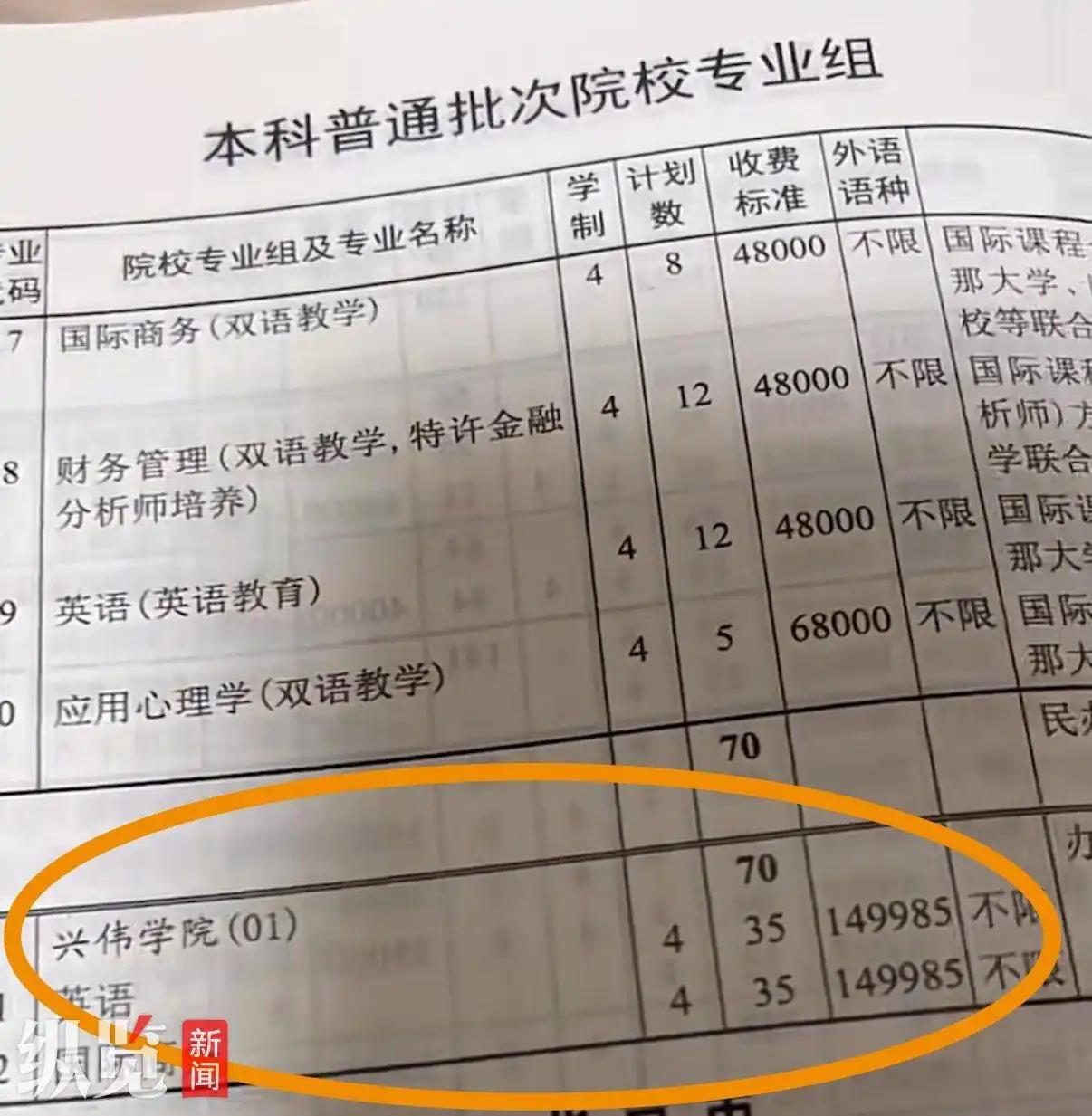

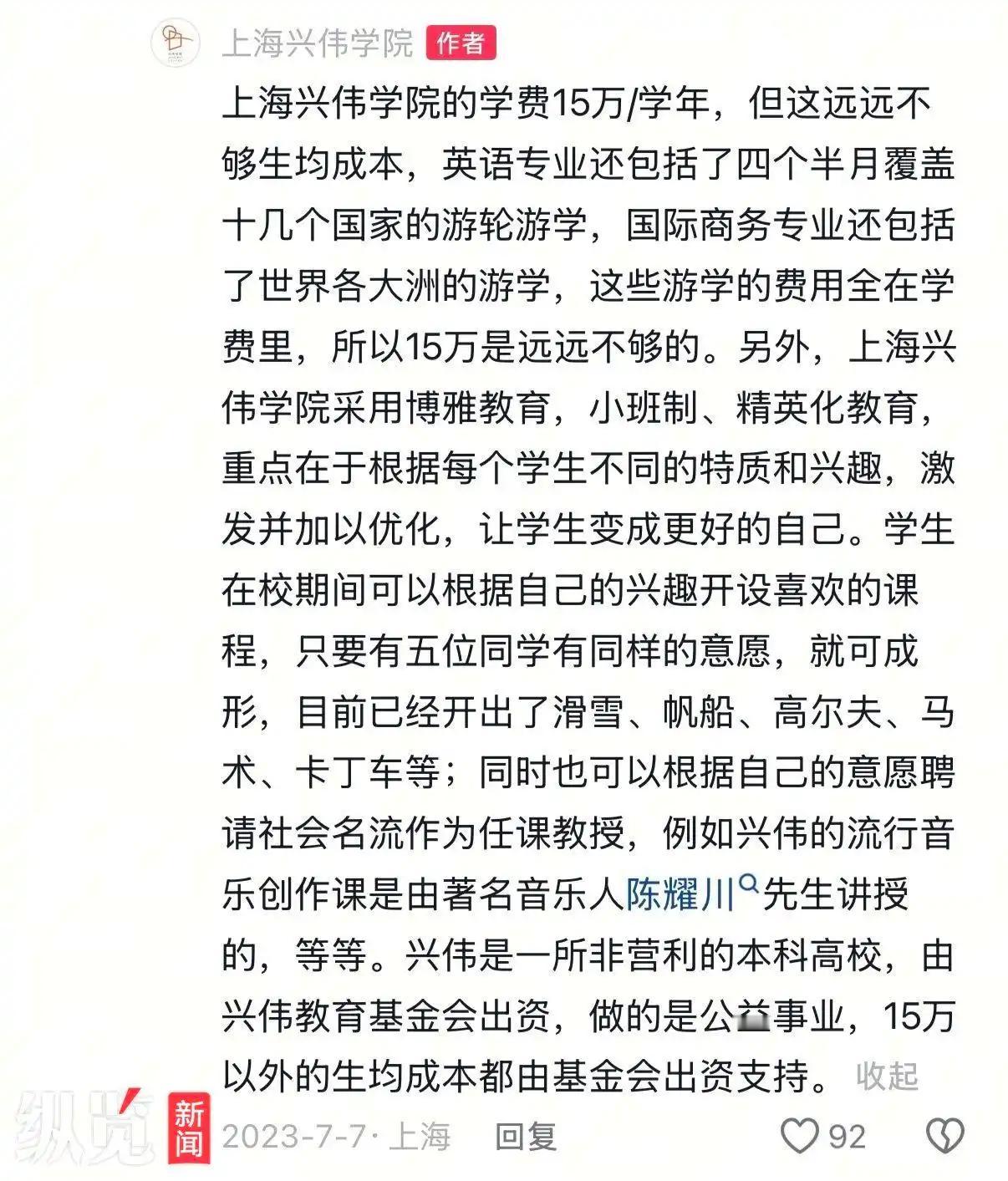

上海一大学学费15万1年 校方声称不盈利?:教育天平如何校准? 上海兴伟学院15万一年的“天价学费”激起千层浪,校方“不盈利”的辩解更引人深思:高校是否该以盈利为目标? 民办高校的生存现实无可回避。 它们没有财政兜底,自负盈亏是基本法则。运营校舍、引进师资、保障教学,无一不需要真金白银。适度盈利并非原罪,而是持续办学的必要保障,也是提升硬件与师资的动力源泉。 但教育的公益属性绝不可退让。 当学费高筑门槛,将寒门学子拒之门外;当资本逻辑挤压育人本质,学校沦为“文凭工厂”,盈利便滑向歧途。教育的核心使命是培植人才、反哺社会,而非股东分红。 兴伟学院的现象,恰是这对矛盾的极端投射。一边是高昂成本下的“入不敷出”,一边是令人咋舌的学费数字。其症结或许不在是否盈利,而在于模式是否真正回归育人本质、资源是否高效透明。 校准教育天平,关键在于尺度。 允许高校通过合理学费维持运转,但须以教学质量为先、以社会责任为锚。监管需守住公益底线,确保每一分学费投入都指向学生成长与社会价值,而非资本回报。教育的高贵,终在于塑造人,而非制造利润。

评论列表