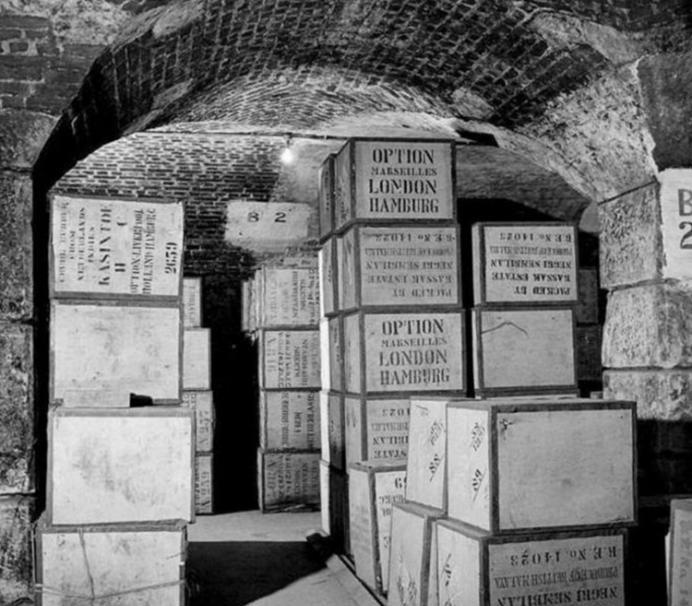

1945年8月,日本宣布正式投降在仓皇撤退中,部分日军部队及特务组织为掩盖罪行,将大量的武器弹药,甚至包括国际公约明令禁止的化学武器,秘密埋藏于深山密林或封存于隐蔽的洞穴之中。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1945年,南京郊外的猎户王长海,正带着他的猎狗在山里搜寻猎物。为追赶一只受伤的野兔,他深入到一片自己极为熟悉的林区,却猛然发现,记忆中一个半人高的山洞口竟被新土和乱石严实地堵上了。 这一反常的景象让王长海心生警觉,他联想到村里老人提过的“鬼子溃败时藏了宝贝”的传闻。他不敢久留,立刻跑回村里,将这个发现报告给了当地政府。 当地政府很快将消息上报至第六军军部,军部随即派遣了一支工兵连前往处置。 工兵们不敢怠慢,用专业工具小心翼翼地挖掘,耗费了整整三天时间,才将这个被伪装起来的秘密洞穴彻底清空。六辆军用卡车来回运输了十几趟,才将洞内的军火全部转移。 事后清点,登记造册的武器种类繁多,包括了数十挺轻重机枪、迫击炮以及足以装备一个团的弹药,堆满了临时搭建的仓库。 王长海因及时报告获得了政府一百块银元的奖励,但他晚年接受采访时仍心有余悸:“那哪里是宝贝,分明是能要人命的祸根!” 十一年后,相似的故事在千里之外的黑龙江大兴安岭上演。1956年,一位名叫小福子的牧羊童在放羊时,为躲避突如其来的阵雨,领着羊群躲进一个少有人知的山洞。在洞穴深处,他发现了几十个整齐码放的大木箱。 小福子喊来了村里的青壮年。人们借着火把的光亮向洞内探查,发现那些木箱上印有模糊的日文标识和日军的军用徽章。 一个胆大的村民用铁撬棍试探性地撬动箱盖,“哐当”一声,一颗椭圆形的铁疙瘩滚了出来,仔细一看是手雷! 众人连滚带爬地跑出了山洞,跑去派出所报警。接到警情的派出所民警赶后,用专业工具确认手雷引信完好、没有即刻爆炸的危险后,大家才敢重新靠近。原来,这是日军撤退时仓促藏匿的又一处军火库。 这些军火被分散藏匿在几个山洞里,经过后续清点拼凑,竟能组装出包括上百支三八式步枪、十几挺轻机枪和数箱手雷在内的武器装备,其火力配置接近一个步兵连的规模。 然而,这些常规武器的发现,只是冰山一角。 2003年8月4日,齐齐哈尔市一处建筑公司在进行基础施工时,从地下挖出了五个锈迹斑斑的金属罐。 据工人们事后回忆:“当时只以为是些废弃的旧铁桶,谁也没太当回事儿。”他们直接用吊车进行吊装搬运。 在挪动过程中,其中一个金属罐因锈蚀严重而破裂,一股类似大蒜混合着烧焦橡胶的刺鼻气味瞬间弥漫开来。仅仅过了两天,直接接触过这些罐子的工人皮肤开始出现大面积的红肿、水疱,并迅速发展为溃烂。 事件最终导致44人中毒送医的惨剧!令人痛心的是,一名在工地附近玩耍的14岁男孩,无意中将沾染了毒液的泥土揉进了眼睛。尽管经过全力抢救保住了生命,但他的视力却遭到了永久性损伤,后经鉴定构成重度伤残。 事件迅速发酵,经过我国外交部的严正交涉,日本政府于2003年9月正式书面承认,这些金属罐是侵华日军遗弃的芥子气等化学武器。随后,日方派出了医疗和处理专家小组前来协助善后。 直到近年,中日联合调查组仍在黑龙江、吉林等当年日军活动频繁的地区,持续进行着对遗留化学武器的搜寻和发掘工作。 一位曾参与现场处理的原防化部队专家回忆:“有些毒剂容器被深埋在地下七八米,挖掘过程必须全程穿着厚重的防化服,佩戴防毒面具,每一步都如履薄冰。” 这些从地下深处被重新发现的军火与毒剂,是侵略者企图掩盖却无法抹除的罪证,它们如同一座座刻在地下的警钟,时刻提醒着我们。 和平从来不是理所当然的,它背后是无数人的付出与守护。是那些冒着生命危险排除爆炸物的工兵战士,是那些全力救治中毒者的医护人员,是每一个为守护这片土地安宁而奉献的人。 信息来源: 1. 新华社《齐齐哈尔日军遗弃化学武器事件始末》(2003年8月16日报道) 2. 黑龙江省档案馆《1956年大兴安岭地区日军遗留军火清点记录》(档案号:黑档-军史-1956-012) 3. 外交部官网《关于日本遗弃在华化学武器问题的立场》(2003年8月声明) 4. 《东北日报》1956年5月20日二版《大兴安岭发现日军遗留军火仓库》报道 5. 南京地方志办公室《1945年南京郊区发现日军军火洞穴调查纪实》(2015年修订版)