看到现在的《马王堆汉墓出土导引图》,谁也无法想象修复前它的支离破碎;金仲鱼摹制的《窠石平远图》被徐邦达誉为“几可乱真”……

这些都可以在浙江省非物质文化遗产馆联合故宫博物院于6月28日特别推出的“宫廷画师”养成记——故宫博物院古书画临摹复制技艺展上看到。

今年,正值故宫博物院建院百年之际,这场展览在故宫千里之外的杭州,集中展示了102件(套)故宫博物院所藏汉唐元明清各时代艺术瑰宝的精美摹本。

102件(套)作品,怎么看?看什么?如何逛展也是一门功课?跟着橙柿,一起来看一看!

由故宫博物院与浙江省非物质文化遗产馆联合主办的2025年度国家艺术基金传播交流推广资助项目“‘宫廷画师’养成记——故宫博物院古书画临摹复制技艺展”在浙江省非物质文化遗产馆开幕。

故宫博物院文保修复部主任、研究馆员屈峰表示,浙江是非遗大省,非遗项目保护传承一直走在全国前列,浙江省非物质文化遗产馆是浙江非遗项目展示和宣传推广的重要平台和重要窗口,基于场馆优势,“宫廷画师”养成记——故宫博物院古书画临摹复制技艺展成功落地。

临摹不仅是一项技艺的传承,更是一种艺术的活动和艺术的学习方式,本次展览既具有非物质文化遗产的性质,又具有艺术的性质,以创新的方式将中华优秀传统文化的伟大精神呈现在大众面前。

聚焦千年技艺,守护艺术生命

故宫博物院古书画临摹复制技艺是国家级非物质文化遗产的代表性项目。本次展览荟萃故宫博物院珍藏的共计102件(套)珍贵古书画精品摹本,是这项技艺成果的集中呈现。临摹在我国有着悠久的历史,是传承中国古代书画艺术、书画技法的重要手段。临摹技艺使得诸多名作得以跨越千年存续至今。在当代文物保护领域,人工临摹再现原作的神韵和承载的历史文化信息,不仅传承了原作艺术技法,也延续了原作的艺术生命。展览配套多样的互动体验,引领观众跨越千年感受这项传统技艺再现中国古代书画艺术的精髓。

揭秘传统绝技,融合古今智慧

现场系统展示了从做绢、勾描、上墨,到渲染、调色、摹款、钤印的七大关键技艺步骤,通过专用矿物颜料、临摹绢样本及详实的技艺传承谱系图,全方位揭示这项要求“形神兼备”的传统绝技的奥秘。现代科技手段如显微图像、高光谱扫描等,则辅助观众深入观察古画肌理与色彩层次,凸显传统技艺与现代科技的融合。

荟萃摹本珍品,分期轮换呈现

展览汇集汉唐至清代众多经典名作的摹本。观众可近距离欣赏《马王堆汉墓出土导引图》《虢国夫人游春图》《芙蓉锦鸡图》《听琴图》《货郎图》《层叠冰绡图》《九峰雪霁图》等名作的摹本精品,感受古代书画的艺术魅力和摹制技艺的精湛水准。展览将分两期呈现,第一期(开展至8月25日)展出45件(套),第二期(8月26日至闭展)将轮换展出42件(套),《虢国夫人游春图》《芙蓉锦鸡图》《听琴图》等15件(套)摹本将全程展出。

沉浸互动体验,探寻艺术密码

互动体验区设有触摸屏与电子画笔,观众可亲手勾勒《人马图》《二马图》《昭陵六骏图》等经典作品的线稿,体验古代画师的运笔之道。亲子手工坊提供亲子手册进行调色与描摹,感受传统画材的独特质感。现场准备了放大镜,便于观众细致观察作品精微之处,探寻艺术背后的文化密码。

文创焕活雅趣,融贯中式美学

以《芙蓉锦鸡图》《听琴图》等展品为设计灵感,展览精心开发了一系列文创产品,如书签、丝巾、帆布袋等,让观众得以将“故宫美学”融入日常生活。观众还可参与打卡集章活动,收集专属纪念章,为此次文化之旅留下独特印记。

“宫廷画师”养成记——故宫博物院古书画临摹复制技艺展,展期将开放至10月26日。

趁着暑假,你刚好可以走进浙江省非物质文化遗产馆,亲身体验“宫廷画师”的匠心传承,在笔墨丹青间开启一场穿越千年的文化之旅,感受中华优秀传统文化的永恒魅力。

如何逛展,一起来看看——

中国古书画临摹复制历史可追溯到三国时代,东晋以来,更出现了顾恺之、谢赫等从理论上对古书画临摹技法进行总结。

古人通过临摹来积累绘画的经验,体悟其中的艺术境界,这是传统书画主要的学习手段。

在唐宋时期,宫廷画师多有对传世名作的临摹。宋初,皇家设立“翰林图画院”,召集大批画家进入画院,大量临摹前朝名迹。如今传世的许多名作,多为唐宋时期的摹本。

那么,如何从摹本中去寻找原作的真意,真的能复制出来吗?

1762年,金农创作了一幅纸本设色作品,尺寸为116×54cm,现藏于北京故宫博物院。这幅《月华图》为金农晚年之作,全画中只有一轮满月,里面是凹凸起伏的阴影,外缘放射出赤橙黄绿青蓝紫组成的光芒。这幅画除反映金农的哲学思考,对后世影响深远。

展览上展出的是金仲鱼先生临摹的《月华图》,仅在6月28日至8月24日的展览第一期展出,要抓紧哦!

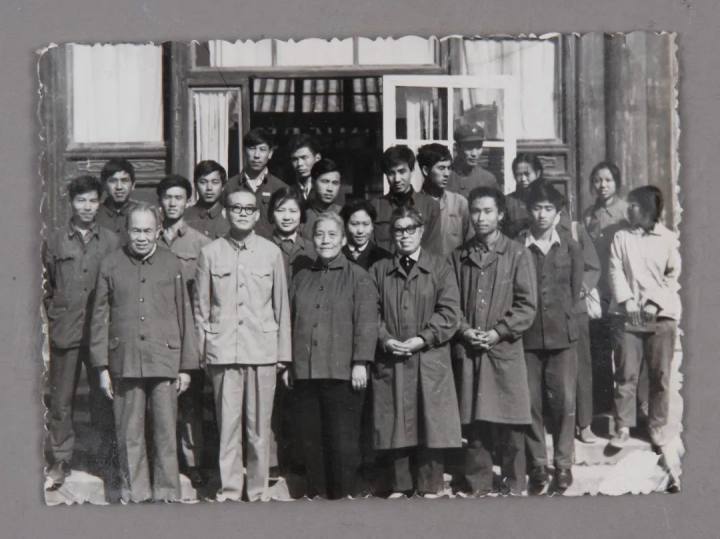

金仲鱼,古书画临摹复制技艺的第一代传承人,1960年受聘调入故宫博物院,是故宫书画临摹组的初建成员之一。

故宫书画临摹组第一代合影

他的传统笔力与摹古技艺早在民国时期便享誉江南。这幅画上,赋色简逸纯净,却表现出强烈的感情。月亮因神话色彩,在文人画中更多是以补景出现。而《月华图》的构思别出心裁,以写实的手法直接表现月亮的光华。

金仲鱼临摹原作画法,阴影的表现充分发挥了水墨在宣纸上产生的效果,与暖色调的淡色光芒形成对比,衬托出月光的皎洁明亮。

原作画家在创作过程中意与神和、迹与手化,天趣自成,而摹此作品之人也可见深厚功力,方可尽展画意。

官办临摹在唐宋时期极为兴盛,明清时期仍有,至民国时期式微。

比如宋时的宫廷画师就多有对传世名作的临摹,如唐人冯承素、褚遂良、虞世南摹王羲之《兰亭序》,宋徽宗组织北宋画院开展临摹活动,复现了《捣练图》《虢国夫人游春图》《洛神赋图》等前人绘画。

随着时代发展,科学技术的进步,在今天依旧循古法临摹,手工复制的方法在不少人看来似乎是“效率极低”的。那,我们应该如何看待当代摹本的价值?

故宫博物院所藏的《重屏会棋》相传为五代著名画家周文矩所作。展出的两幅,一幅为老先生绘制的正式成果,另一副是新入职的学徒习作。

这幅画在人物绘制方面达到了很高的造诣,而且在空间处理上构思巧妙。画面记录了李璟及其兄弟下棋的场景,细看后发现,作画之人竟画出了“多重”时空:四兄弟在一个“燕闲”的场合下棋,体现了中国传统的“任自然”的思想;四兄弟背后的屏风上,是在榻上休息的白居易;而白居易背后也有一道山水屏风,像盗梦空间一样,一个梦套着一个梦。

△《重屏会棋》摹本

为什么选两幅摹品一起比较展出?

盖因《重屏会棋》的传世之作可能也是一幅宋代摹本,画师临摹时,非常重视周文矩的用笔。周文矩在南唐任画院翰林待诏,多用颤动的“颤笔”画衣纹,线条挺健又略带抖动和顿挫。临摹者需要把握运笔中的力量和起收笔的特点,才能得其精髓。

今人的临摹,同样要求临摹者具有极高的艺术造诣,摹制的作品中其实凝结着他们在书画创作、鉴赏方面的功力和个人艺术修养。

看这两幅今人的摹品,看多重空间的套叠,看笔法功力,可深切体会摹本所承载的意义价值。

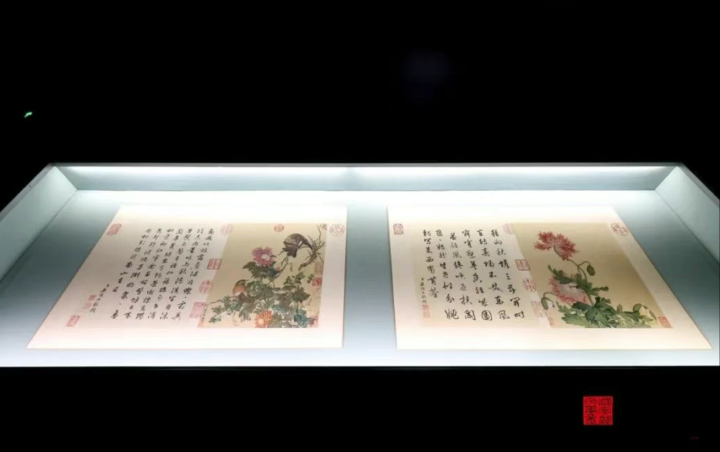

▐《层叠冰绡》

原作马麟的《层叠冰绡图》是早期画梅风格中的佳作。我国早期的画梅方法,始于唐代,其后为五代滕昌柘、黄筌等人,盛行于宋代画院。体现了折枝花以少胜多的特质,杨皇后题有“层叠冰绡”四字的形容恰如其分,且极富诗意。这件摹作在画的过程中着重表现了梅花的姿态,线条顿挫的用笔。

△《层叠冰绡》局部

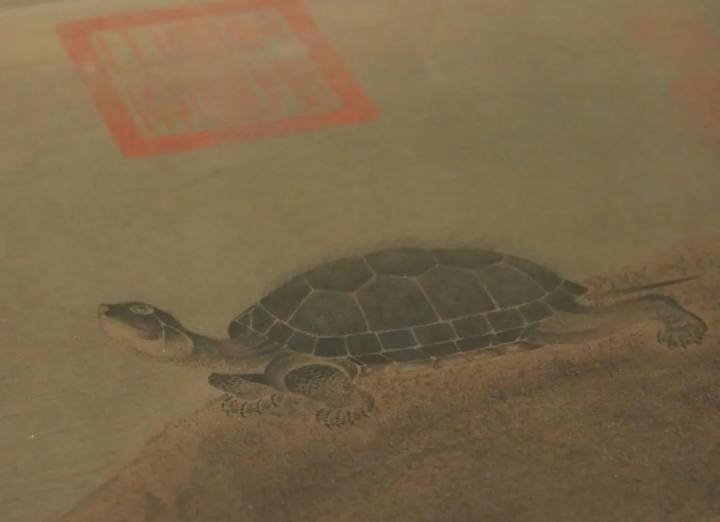

▐《神龟图》

原作为金代画家张珪传世孤本。全画以虚求实,雾霭茫茫。龟在画面前端,甲纹描画得清晰精细。背后的衬景是广阔的水面和缥缈的沙丘,色之淡,气之韵,都给画面增加了一丝神秘感。因此,李蕻老师临摹时在敷色方法及画面旧气的处理是临摹的难点之一。画中颜色少而淡,所以颜色与画面整体的旧色和谐统一至关重要,临摹染旧色要分几次染,旧色既可以丰富画面关系,又可以对画面色相进行反复调整,使其更加接近原作,达到浑然天成的古旧感。

△

《神龟图》局部

其他玩法推荐

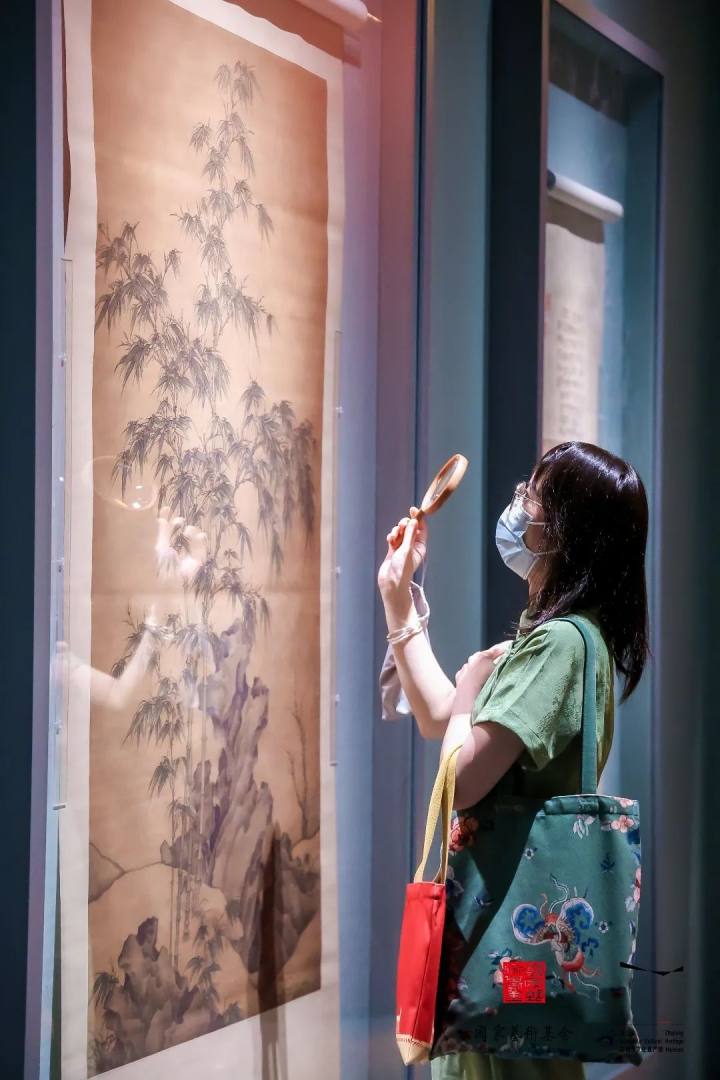

隔着玻璃看是不是总觉得缺点什么?来放大镜看细节!展览入口特别准备了观展放大镜,通过放大镜观察画笔的起承转合、绢料和设色细节,一饱眼福!

打卡的最后一步,当然是晒晒自己的临摹作品!