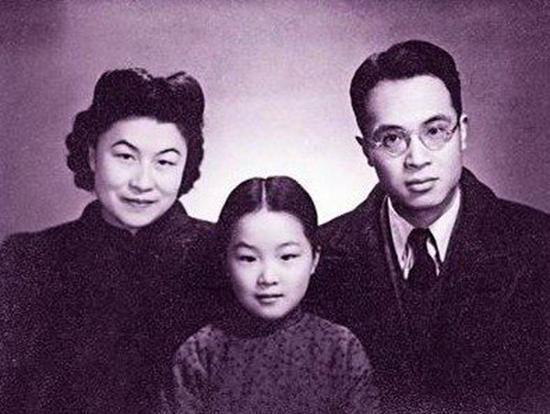

[太阳]1997年春,86岁的杨绛对病床上奄奄一息的女儿说:“安心睡觉,我和你爸爸都祝福你睡好。”没过多久,钱瑗就停止了呼吸。第二年隆冬,钱钟书也离开人世。原本温馨的一家三口,只剩杨绛一人尔。 (参考资料:2011-01-31 钱江晚报——杨绛“走在人生边上”与钱钟书一见钟情成佳缘) 提起《我们仨》,这三个字与其说是一本书名,不如说是一个符号,代表着一个在无数人心中近乎完美的家庭组合:钱钟书的才、杨绛的韧,还有女儿钱瑗的暖。 这个故事的起点,其实是“我们俩”,1932年的清华园,杨绛与钱钟书相遇,钱钟书后来在诗里回忆初见,说她“蔷薇新瓣浸醍醐”,那份惊艳藏不住,而他们的初次对话更是直接得可爱,钱钟书开口便是:“我没有订婚。” 杨绛也坦率回应:“我也没有男朋友。”缘分就这么定了下来,没有半点拖泥带水,钱钟书后来一句评价,更是道尽了杨绛在他生命中的分量:“绝无仅有地结合了各不相容的三者:妻子、情人、朋友。” 1935年,两人结婚,远赴牛津、巴黎求学,也正是在那段异国时光里,女儿钱瑗出生,“我们仨”的结构正式完整,可是好景不长,战争烽火烧到了家门口,一家人选择回国共赴国难,在颠沛流离中坚守着学术与生活。 几十年风雨走过,本以为能迎来安稳的晚年,谁知命运最残酷的考验才刚刚开始,1995年,一向健康的钱瑗开始咳嗽,进而腰痛到无法站立。 当钱瑗被送进医院时,还笑着对母亲杨绛挥手,说“妈妈等着我,我很快就回来”,她不知道,这一别,再也没能回到那个家。 病床上的日子格外漫长,1996年10月,钱瑗想起了母亲提过的写作计划,便提议两人合写一本《我们仨》,她来开头,那时她写字已经极为艰难,却把这当成一种慰藉。 而另一头,钱钟书也已病重住院,杨绛奔波在两个医院之间,承受着双重煎熬,据说,就在钱瑗病危期间,昏迷中的钱钟书有天忽然对着杨绛背后,大声喊了七八声女儿的小名“阿圆”,又对杨绛说:“叫小王送阿圆转去。” 当杨绛问钱钟书去哪里,他答:“叫她回自己的家里去。”这番对话,像一句无法解释的谶语。 1997年3月4日,钱瑗在睡梦中离世,告别会上,她的学生同事们痛哭失声,而钱钟书和杨绛两位老人,因悲伤过度,没能到场,女儿的骨灰,最终被师生们带回了校园,埋在了她日日经过的文史楼旁,一棵雪松之下。 百日后,杨绛来到那栋楼边,远远地望了望那棵树,后来她写道:“从此老母断肠处,明月下,常青树。”但她又清醒地补充:“我肯定,圆圆不在树下,看了树,只叫我痛失圆圆。” 一年后,钱钟书也追随女儿而去,“我们仨”,只剩下了杨绛一人,面对这人生的“失散”,她没有沉溺于悲痛,她做的第一件事,是整理钱钟书留下的几麻袋学术手稿。 做完这些,在92岁那年,杨绛终于坐下来,续写了女儿没写完的《我们仨》,在书里,她坦陈:“人间不会有单纯的快乐。快乐总夹带着烦恼和忧虑。人间也没有永远。” 杨绛冷静地剖析自己的处境:“我清醒地看到以前当作‘我们家’的寓所,只是旅途上的客栈而已。家在哪里,我不知道。我还在寻觅归途。” 这声“寻觅归途”并非虚言,2007年,她又出版了《走到人生边上》,开始与自己进行一场关于生与死、灵与肉的对话,这本书与名利无关,更像是她为自己迎接生命终点所做的最后准备,她想想明白,人生这一趟,到底意味着什么。 杨绛一家,用他们的一生诠释了何为深情,也示范了何为风骨,他们的故事被永远定格在了《我们仨》里,成为一个时代的文化记忆。