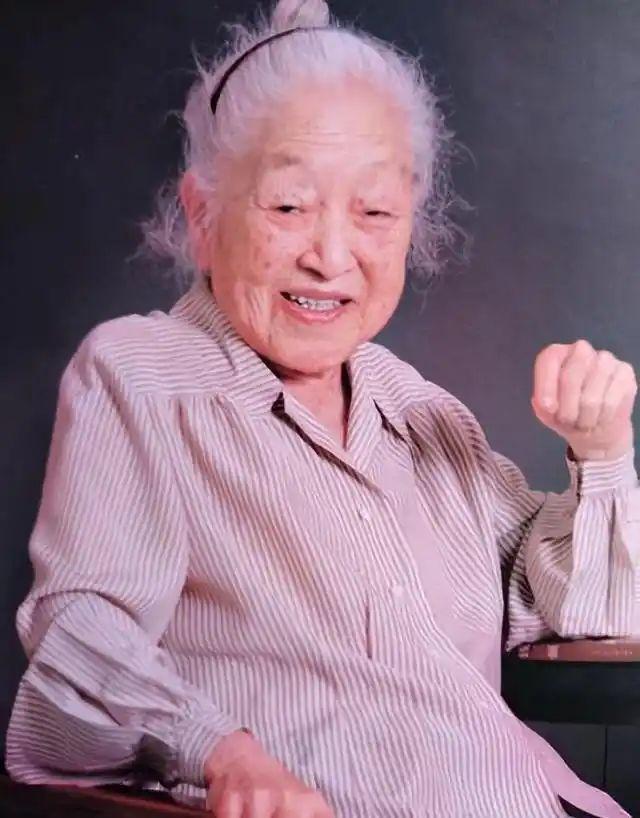

1978年,原子弹之父钱三强的妻子在菜市场摸了一下冬笋,售货员见她的衣服上布满了补丁,翻了一下白眼,不客气地说道:“老太太,买不起就不要乱碰,冬笋很贵的,碰坏了你赔不起……” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1978年冬天,北京的空气里透着一股寒意,街头巷尾都裹着厚棉袄的人流,那天早晨,菜市场如往常一样热闹,人群围在摊位前挑挑拣拣,叫卖声此起彼伏。 在一个卖冬笋的摊位前,一位穿着洗得发白棉袄的老太太停下脚步,低头看着一筐新鲜的冬笋,她的衣角磨得起毛,袖口也缝了几层补丁,看上去像是住在附近普通居民楼里的老邻居。 她伸出手轻轻地摸了摸一根冬笋,刚碰到就引起了摊主的不满,周围人没有理会这场小插曲,只见这位老太太没有多说什么,从口袋里掏出皱巴巴的钞票,挑了几根冬笋,慢慢地装进布袋,提着走出了人群。 几天后,这件事在附近传开了,人们才知道,这个穿着补丁棉袄的老太太,是中国科学院的研究员何泽慧,她曾在国外研究核物理,是中国核技术早期发展的重要人物之一。 她的丈夫是钱三强,国家核武器研究的主要组织者,很多人听过钱三强的名字,却不知道这位低调的老太太曾在最关键的实验中负责数据测定和核乳胶技术,是我国早期核物理研究的核心技术骨干。 何泽慧年轻时在德国学习物理,专攻弹道测量,那是一个很少有女性进入的领域,尤其是外国人更不被接纳,她凭借自身的努力和坚持,进入实验室从事高精密研究,还曾在西门子实验室取得科研成果。 后来因为战争无法归国,她留在欧洲继续从事核物理研究,通过书信与远在法国的丈夫交流学术进展,婚礼是在战后简单举行的,生活条件非常有限,但两人都把精力放在了科研和将来回国的计划上。 新中国成立后,他们主动放弃国外稳定的生活,带着仅有的几箱资料和设备回国,那时国内一切都刚起步,研究条件十分艰苦。 他们所用的实验设备很多都是自己拼凑出来的,旧钢轨、废电线、民用仪表,能用的都试着改装。 早期做实验甚至连照相设备都没有,靠眼睛盯着闪光现象来判断实验结果,手工记录数据,长时间伏案分析,在这样艰苦的环境下,他们带领年轻科研人员一步一步建立起中国自己的核物理基础。 她从来不追求头衔,也很少在公众场合露面,虽然她的研究成果对中国核试验的成功起了关键作用,但直到很多年后,人们才慢慢了解到她的重要贡献。 她没有在“两弹一星”的功勋名单里留下名字,却为其中关键技术环节做出了基础性的推动。 她在中关村的一栋老楼里住了几十年,房间不大,家具也很简单,墙上的油漆已经斑驳,她骑着一辆旧自行车上下班,车子被修了无数次,铃铛声都发哑了。 单位曾给她配过车,但她一直没有用过,每次外出都是搭公交车,她说这样可以多走动,有助于身体活动,她不愿意动用国家资源为自己带来特殊待遇,哪怕年纪大了,出门仍自己拎菜篮,挤在人群中排队买菜。 邻居们都知道她是个不爱说话的老太太,平时除了种点小菜,就是在屋里写字、看书,她的生活简朴得让人难以置信。 吃饭常年是一碗白开水配两个包子,从不买新衣服,棉袄一穿就是十多年,有时候自己缝补,袖口翻边都能看出细密的针脚,她喝过的牛奶袋洗干净后都会叠好放起来,有时还拿来当封套或便签袋。 有一年科研经费紧张,她拿出自己平时省下的钱为学生们买实验用品,还在学校设立奖学金,资助贫困生读书。 她说知识是改变命运的工具,不应该因为贫困而被剥夺学习的机会,即使在晚年,她仍关心科研的发展和青年人的培养,从不抱怨过往的艰辛,也从未拿自己的身份要求额外的待遇。 钱三强去世后,何泽慧继续生活在那个旧小区,从未换过房子,她拒绝了为她改善住房的提议,坚持一个人独居,她的三个孩子后来也都在科研领域工作,继承了她和丈夫的精神。 她去世的消息传出后,很多人感到意外,因为过去太少人了解她的存在,这个在市场上被误认成“买不起冬笋”的老太太,用一生参与并见证了国家最重要的一项科技工程。 她的名字没有出现在光鲜的宣传中,但她留下的成果和影响,早已深深刻进了这片土地的历史中。 何泽慧的一生,是一段沉静的旅程,她用自己的方式参与了国家命运的转变,不张扬,不求名,但每一步都坚实有力。 菜市场里的冬笋只是一件小事,却让人们重新认识了那些默默无闻的建设者,他们不靠衣着定义身份,不靠名声证明价值,而是用几十年的坚持,撑起了一个时代的脊梁。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:何泽慧:中国“居里夫人”的传奇人生——中国新闻网

评论列表