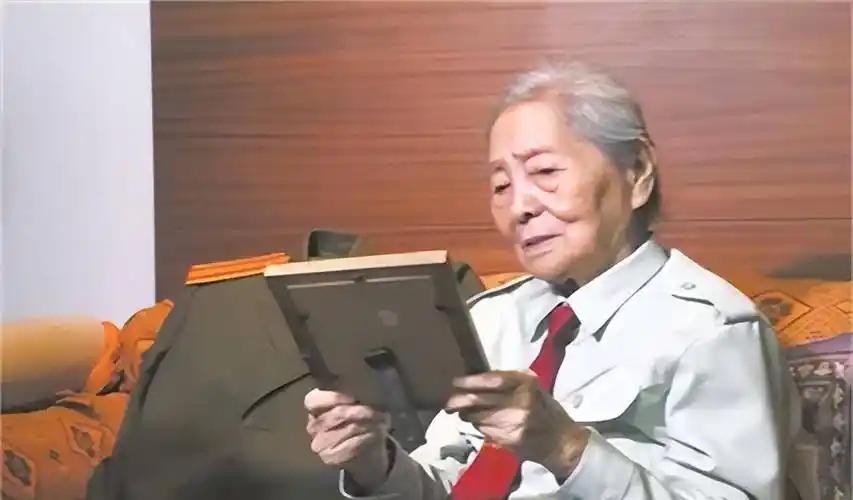

1979年,我国女翻译刘禄曾到美国访问,不料遭到一名美国男子的注视,甚至这名美国男子直接上前抓住刘禄曾的手,这究竟是为何? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1979年,中国与美国正式建立外交关系,这一年,刘禄曾随中国代表团前往美国访问。 她已经年近五十岁,是一位长期从事翻译和外事工作的女性,这次访问对她来说是一次平静的公务行程,没有任何意外的预期。 那天纽约天气晴朗,代表团成员被安排参观市政设施,刘禄曾身穿深色西装,佩戴一枚珍珠胸针,神情沉静,在队伍中,她显得不显眼,言语不多。 她正站在一处街头拐角处,目光平静地打量着身边的高楼和人群,忽然,她注意到一名陌生男子在不远处盯着她看。 那男子四五十岁的样子,西装笔挺,手中还拿着一只咖啡杯,他站在人行道边,视线始终没有从她身上移开。 刘禄曾本能地收回目光,继续与队伍前行,没想到几秒钟后,那名男子突然加快脚步穿过街口,快步走到她面前,脸上神情激动。 他举起右手,一把抓住了刘禄曾的手腕,这一举动让身边的人都吃了一惊,工作人员连忙上前制止。 刘禄曾并未立刻挣脱,她盯着那人的脸,发现他的眼眶泛红,嘴唇微微颤动,她低头看了一眼他的领带夹,那是一枚铜质的鸽子徽章,造型很眼熟。 她皱起眉头,似乎在记忆中搜索着某个久远的片段,这个场景的突兀打断了她的思路,也打乱了周围原本有序的气氛。 几十年前的一幕浮现在她脑海里,1950年,抗美援朝战争爆发,那时她刚从东吴大学法律系毕业,会说流利英语,她主动参军,被调往朝鲜战场担任翻译工作。 她曾负责处理美军战俘的审讯和管理工作,由于语言能力出色,她被安排与政治干部一起,辨认战俘身份、翻译供词,还要在广播中向敌方宣传。 她记得那年的朝鲜冬天特别冷,雪厚得可以埋过膝盖,部队行军需要穿越结冰的山谷,许多时候靠两条腿走路,一次,她跟随部队抵达新的战俘营地,那里关押着一批刚被俘的美军士兵。 有个年轻士兵长时间低烧,情况不明,有人说他是在装病逃避劳动,她坚持亲自去查看,在简陋的病房里,她摸了摸那人的额头,高热不退。 她叫来军医,又安排给他送热粥,还让值班兵轮流照看,几天后,那名战俘的病情好转,她又负责与他进行谈话,了解其服役背景。 她曾在审讯笔记上记下他的名字和军衔,印象中他是个话不多的年轻人,性格沉默,她没有多想,工作交接完就离开了那个营地,她记得他胸前别着一枚断裂的曲别针,衣服袖口磨损得很厉害。 她有一次随手写下一个“PEACE”字条,用那枚别针别在他的制服上,她并未向别人提起这件小事,只当是一个普通人应做的事。 战后她回国继续在外交系统工作,几十年过去,战俘的面孔她大都模糊了,但当这个中年男子站在她面前,眼里带着激动与敬意时,她似乎一下子找到了当年那段记忆的出口。 那天纽约街头,人来人往,她和那名男子站在阳光下,沉默良久,工作人员围在两人身边,议论纷纷,不明所以,直到她轻轻点了点头,神情有些复杂,她的手腕被握得有些红,但她并未抽回。 聚会结束后,有媒体报道了这一幕,许多人从照片中认出了刘禄曾,也知道了那名男子的身份,他曾是战俘营中的一名普通美军士兵,多年后在纽约开了家餐厅,还将当年的照片挂在店中显眼位置。 见到刘禄曾时,他随身带着一只旧铁盒,里面有一张泛黄的纸条和一枚弯曲的曲别针,他说这是他保存最久的东西。 刘禄曾没有过多提起这段往事,她始终认为自己只是做了本职工作,但这段跨越近三十年的重逢,被很多人看作是中美关系民间记忆的一次特殊见证。 她晚年住在南京干休所,生活简朴,书桌上摆着几本发黄的笔记本,封面上写着“审讯记录”几个字。 旁边放着几张当年的老照片,都是她在雪地里与战友们合影的场景,她仍清楚记得许多战俘的名字和他们来自哪里,也仍记得那张“PEACE”纸条的字体。 许多年后,人们在提起中美建交的历史节点时,也会提到这场街头的握手,它不是故事的开始,也不是结尾,而是战争结束后,和平在人们心中生根发芽的一个瞬间,那年纽约的阳光很温暖,就像她脸上的神情,平静,坚定。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:当年审讯过的美军俘虏,在美国认出了她——访原志愿军第九兵团政治部敌工部翻译刘禄曾——中国江苏网