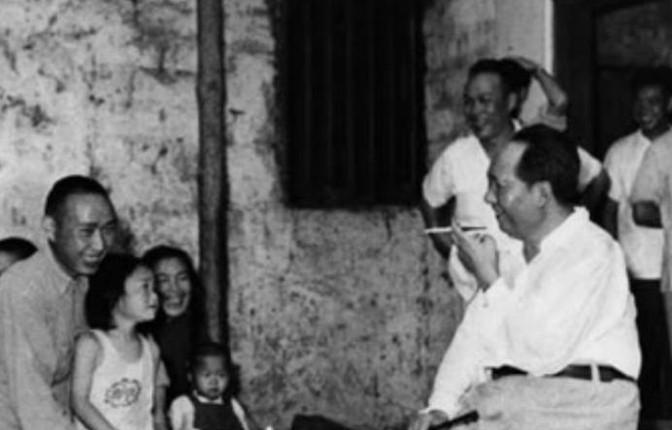

1959年,毛主席回到了韶山。发现父母的坟墓因缺乏维护,已经破烂不堪。面对身边人修缮一番的提议,主席拒绝了:不要修,就这样…… 1959年,毛主席回到了韶山,发现父母的坟墓因年久失修,早已破败不堪。面对修缮的提议,他却果断拒绝:“不要修,就这样……”这事儿听起来简单,可细想却不寻常。 毛主席1893年出生在韶山冲一个普通农家,家里不算富裕,靠种地和小买卖过日子。爹毛贻昌是个严厉的人,管孩子管得紧;娘文七妹温柔善良,家里活儿全靠她撑着。小时候的毛主席聪明好学,8岁上小学,读四书五经,但更爱看《三国演义》《水浒传》这类书,里头的英雄气概让他眼界大开。13岁那年,家里给他安排婚事,他死活不干,早就有了反叛的苗头。后来他辗转求学,从韶山到长沙,再到北京,接触了革命思想,慢慢走上了改变中国的路。 韶山是他根儿所在,那儿的山水和乡亲,深深烙在他心里。父母的坟墓破成那样,他不可能没感觉。可他为啥不修?这得从他的经历和信念说起。 1959年6月25日,毛主席重回韶山,已经32年没回来了。那年他66岁,正忙着领导国家建设,却抽空回了趟老家。到了韶山冲,他没急着休息,而是去看父母的墓。墓地在楠竹山上,墓碑歪了,土堆裂了,草长得老高,一看就是多年没人管。他站在那儿看了半天,没多说啥,就让人帮忙培点土,然后就下了山。 有人问要不要修墓,他摆摆手说不用,保持原样。这态度挺出人意料,毕竟按常理,谁不想让爹娘的墓体面些?他这决定,肯定不是随便说说,背后有他的道理。 毛主席小时候,家里日子苦,父母起早贪黑干活,供他读书。爹娘去世后,他忙着革命,没能好好尽孝。这次回乡,看到破败的坟墓,他心里可能更多是愧疚和怀念。不修墓,也许是想让这份苦日子留下来,提醒自己别忘了爹娘受过的难,也别忘了农民的根。 毛主席经历过战乱和贫穷,知道旧社会老百姓的苦。他打心底里觉得,过去的东西就该保留原貌,不用粉饰。修墓可能在他看来是“美化”历史,而他更想让后人看到真实的样子——先辈们就是这么苦过来的,今天的幸福才显得珍贵。 毛主席一辈子崇尚简朴,吃穿用度都不讲究。建国后,他住的房子、穿的衣服,都是最简单的。修墓这事儿,对他来说可能太“讲究”了。他宁愿把精力和钱花在国家建设上,也不愿在个人情感上铺张。这点,从他后来辞去国家主席职务,专注党务和军队也能看出来。 不修墓还有个意思,就是给后人提个醒儿。他常说“前人辛苦,后人幸福”,这话不光是感慨,也是期望。留着破墓,可能就是想让大家记住,幸福不是天上掉下来的,是无数人奋斗换来的。修得漂漂亮亮,反而容易让人忘了那份沉甸甸的历史。 这次回乡后,毛主席没多停留,很快回了北京,继续操心国家大事。同年他辞去国家主席职务,但还是牢牢把握着党和军队的方向。60年代,他调整经济政策,搞群众路线,后来还发起了那场轰轰烈烈的运动。1972年中美关系缓和,中国国际地位上升,这些都离不开他的战略眼光。1976年,他去世,留下的遗产影响至今。 他不修墓的选择,跟他一生的信念是一脉相承的。不图表面光鲜,只求实实在在做事,这种风格贯穿了他从韶山走出去的每一步。