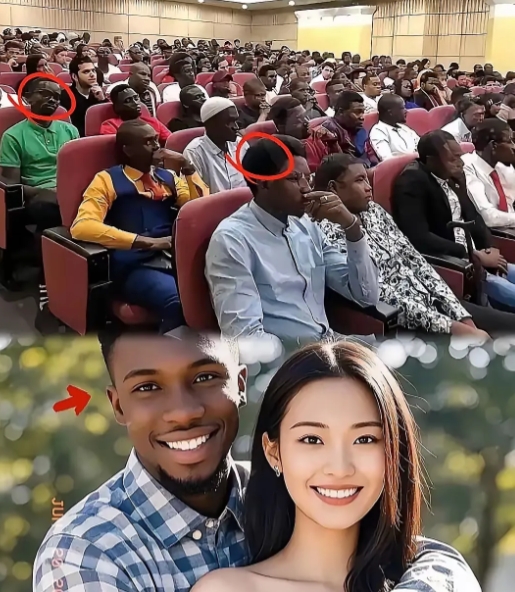

我有种预感, 留学生这次要捅马蜂窝了! 所谓用于文化交流的补贴经费, 实际有演变为婚恋经费的趋势。 留学生的补贴经费变成了婚恋经费,本国学生气坏了。本国学生说了,“我们也想用补贴给自己找个对象!”

文化交流的钱袋子,怎么兜兜转转,成了部分留学生的“甜蜜基金”?不是反对恋爱自由,而是这补贴的味儿,似乎跑偏了。本该助力学术融入的钱,被“灵活运用”在烛光晚餐、节日礼物甚至双人旅行上,难怪本土学子眼睛瞪得像铜铃——我们啃着馒头搞研究,你们拿补贴谈恋爱?公平的天平歪了,怨气能不冲天?

看看数字就明白这火气哪来的。据公开资料显示,某知名高校每年拨给留学生的专项文化交流经费人均可达数千元,远超普通学生的基本补助额度。这本是展现东道主好客之情的善意,初衷无可厚非。善意被滥用,就成了扎向公平的一根刺。当“文化交流”的标签下,实质内容变成了“浪漫开销”,这笔钱的合理性就站上了悬崖边儿,摇摇欲坠。

部分留学生手握丰厚“文化补贴”,用途却模糊得像一团雾。这种监管上的“双重标准”,简直是赤裸裸的刺激。难怪有学生自嘲:“我们不是酸葡萄,是连葡萄藤都没摸着!” 资源分配的透明与公平,成了大家心底最深的问号。

对留学生的优待本意是好的,吸引人才、促进融合。但任何优待一旦缺乏清晰的边界和严格的监督,就容易滑向特权,引发群体间的隔阂与对立。当“文化交流”被异化为“婚恋补贴”,伤害的不仅是本土学生的感情,更是政策本身的公信力。

婚恋无罪,青春美好。没人想剥夺留学生追求幸福的权利。关键在于,公共财政的钱,每一分都该花在明处,花得名正言顺。补贴是为了让你更好地了解中国,融入学术,不是让你更潇洒地约会。把本该用于讲座、考察、语言学习的钱,挪作花前月下的资本,这叫挪用,是对规则和善意的双重背叛。规则模糊,执行松懈,才是滋养这类怪象的温床。

高校和相关部门该醒醒了!赶紧给这笔“文化交流经费”套上紧箍咒:明确支出范围,细化报销目录,引入第三方监督,公开使用明细。让每一分钱都晒在阳光下,流向它该去的地方。别让善意的补贴,最终成了破坏校园和谐、制造群体撕裂的导火索。公平,才是对所有学生最深沉的尊重。

各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。