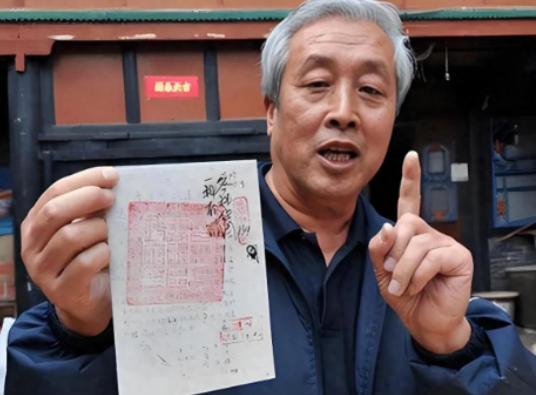

1996年,山西一名中年男子去旧货市场淘书,突然他被旧书中滑落的几张泛黄的纸片吸引,后来居然找出了84张这样的黄纸。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1996年的一个秋天,太原市旧货市场上演了一场特别的交易,退休检察官王艾甫在翻看旧书时,意外发现了一摞泛黄的纸片,当他仔细查看这些纸片时,整个人都震惊了——这竟是太原战役后未寄出的阵亡通知书,整整84张。 摊主狮子大开口要价3000元,这在当时几乎相当于普通工人十个月的工资,但王艾甫毫不犹豫,立即四处筹钱,变卖家中物品,终于凑齐这笔在当时算得上天价的金额。 这些通知书和登记册上详细记录着866名在太原战役中牺牲的将士信息,包括他们的姓名、年龄、籍贯、牺牲时间和地点,令人心痛的是,其中最小的烈士仅有18岁,正值青春年华,每一张通知书上都标注着"未发出"三个字,意味着这些英雄的家属可能至今都不知道亲人的命运。 作为一名有着20年军旅生涯的老兵,王艾甫深知这些档案的重要性,他首先需要确认这些文件的真实性,为此,他多方走访山西省军区党史办的专家和太原战役的老兵,仔细核实文件上的部队印章和烈士信息,经过反复确认,这些文件确实是真实的历史档案。 然而,寻找烈士家属的过程远比想象中艰难,由于年代久远,许多地名已经改变,行政区划也经过多次调整,王艾甫最初尝试按照通知书上的地址寄信,但大多数信件都石沉大海,有的地址早已不复存在,有的家属已经搬迁,还有的因为地址不详根本无法投递。 为了寻找这些烈士的家属,王艾甫付出了巨大的经济代价,他变卖了珍藏多年的收藏品,甚至不惜抵押房产贷款7万元,他带着这些通知书的复印件,走遍山西、湖北、贵州等多个省份,常常是人地两生,四处碰壁。 即便面对重重困难,王艾甫始终没有放弃,他像一位尽职的信使,日复一日地整理资料,核对信息,寻找线索,他深知,每一份通知书背后都是一个期盼团圆的家庭,都是一段被时间遗忘的历史。 在这个过程中,他也得到了很多人的帮助,当地的档案馆工作人员为他提供历史资料,退伍老兵们帮他回忆战时细节,甚至一些普通群众听说他的故事后,也主动提供各种线索。 这些泛黄的纸片承载着太多的历史记忆和人间温情,它们不仅仅是一份份公文,更是连接过去与现在的桥梁,是让英烈魂归故里的重要纽带,王艾甫的努力,就像一盏明灯,照亮了历史的角落,温暖了无数期待团圆的心。 转机出现在2005年,当王艾甫在太原举办抗战胜利60周年展览时,首次公开展示了这些珍贵的历史档案,这个举动引起了媒体的广泛关注,《武汉晚报》的报道让寻亲之路迎来了曙光。 当湖北籍烈士的信息见报后,当地警方发动了大规模排查行动,功夫不负有心人,其中一位名叫郝载虎的烈士家属终于被找到,当王艾甫将阵亡通知书送到郝家时,整个村子都沸腾了,这个家庭终于知道,他们日思夜想的亲人不是逃兵,而是为国捐躯的英雄。 这次成功的寻亲经历,让更多社会力量加入到这项工作中来,高校学生组成志愿团队协助核实信息,退役军人事务部门开通专门的寻亲平台,利用现代技术手段加快寻找速度,科技的进步让数据库比对变得更加高效,曾经漫无目标的搜寻有了科学的方向。 为了更好地保护这些珍贵的历史档案,王艾甫在2009年于山西左权县建立了"抗战纪实陈列馆",馆内不仅展出了这些通知书,还收藏了数千件珍贵的战争文物,这座展馆后来被列为山西省重要的国防教育基地,成为新一代了解历史的重要场所。 随着寻亲工作的深入,一个又一个感人的故事被揭开,有的烈士家属跋涉千里来认亲,有的家庭保存着几十年前的老物件,等待亲人归来,每一次相认都是跨越半个多世纪的团圆,都是对历史的最好见证。 到2022年,在各方努力下,84份通知书中已有半数找到了烈士亲属,不仅如此,130多名烈士的遗骸也得以确认身份,实现了"魂归故里",这些成果让王艾甫感到欣慰,但他深知还有更多工作要做。 如今已85岁高龄的王艾甫,尽管因病行动不便,仍然坚持着这项使命,他计划建立专门的网站,把烈士信息进行数字化保存,让更多人能够参与到寻亲工作中来,每天,他都会抽时间整理档案,接待来访者,继续着这项他坚持了近三十年的工作。 信息来源:光明网——83岁退伍老兵王艾甫:27年送200名烈士回家