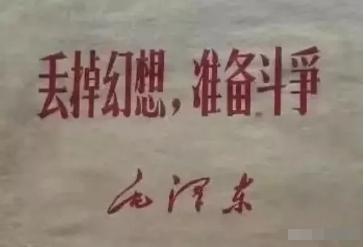

我们说伊朗因为对美国抱有幻想,结果吃了大亏。实际上,在台湾问题上,我们过去对美国也是抱有幻想的,总是希望美国能够约束台湾当局,支持中国实现统一。然而,美国不但没有这样做,反而纵容台独分子,让台独势力日渐做大,以至于出现如今的严峻局面。 从历史脉络看,中国曾长期对美国抱有战略幻想,期望其能基于“一个中国”原则约束“台独”势力,然而现实却如冷水浇头——美国不仅从未放弃对台军售,反而通过政治操弄将台湾一步步推向“以武拒统”的深渊。这种认知错位的根源,在于对美国霸权本质的误判。 美国的对华战略始终围绕“分而治之”展开。冷战结束后,美国将台湾视为“永不沉没的航空母舰”,通过《与台湾关系法》等法律工具建立对台军售机制。2015年奥巴马政府任期末对台出售佩里级护卫舰等二手装备,表面上是“安全承诺”,实则是将台湾纳入美国亚太军事体系的一环。这种操作既掏空台湾防务预算,又通过“切香肠”式挑衅消耗中国战略资源。更值得警惕的是,美国近年来加速推进“豪猪战略”,试图将台湾武装成“刺猬”,其2026财年国防拨款法案竟包含5亿美元援台预算,明目张胆破坏中国主权完整。 特朗普政府将中国列为“主要战略竞争对手”后,这种遏制策略更是系统化、台面化。美国在台海周边频繁开展联合军演,2024年美日澳在西太平洋的三次大规模演习,实质是构建对华军事包围圈。与此同时,美国加大对台当局的政治裹挟,施压其将防务预算提升至GDP的3%以上,并推动台美军事技术合作向共同研发层级迈进。这种“以台制华”的套路,与当年在南海推动“航行自由行动”如出一辙,本质上都是通过制造地区紧张获取战略主动。 中国在南海与菲律宾的博弈,正是对这种战略围堵的精准反制。南海作为中国对外贸易的“海上生命线”,承担着全国80%的石油进口和60%的货物运输量。美国通过拉拢菲律宾在南海扩大军事存在,试图掐住中国能源通道。对此,中国采取“填岛固防+法理斗争”的组合策略:一方面在永暑礁、渚碧礁等岛礁建设机场、港口,构建战略支点;另一方面通过常态化海空巡逻和外交谈判,逐步压缩外部势力的干预空间。2024年美菲联合军演后,中国海警船在仁爱礁附近的常态化执法,既维护了领土主权,又避免了直接军事冲突。 这种战略选择背后,是对国际局势的深刻洞察。俄乌冲突爆发后,美国虽在欧洲投入大量资源,但亚太地区的军事部署并未减弱。其在关岛的B-2轰炸机部队、日本横须贺的航母战斗群,时刻对台海构成威慑。若此时武力解决台湾问题,美国很可能效仿俄乌模式,通过代理人战争消耗中国国力,同时联合盟友实施经济制裁。而南海的战略博弈,既能巩固中国的地缘优势,又能将冲突控制在局部范围,避免陷入美国预设的“战争陷阱”。 历史经验反复证明,美国的霸权逻辑从不以“公平正义”为导向,而是以维护自身利益为核心。从伊朗核协议的反复无常,到对台军售的长期化,都印证了这一点。中国在南海的“寸土必争”,表面上是与菲律宾的局部摩擦,实则是对美国“印太战略”的破局之战。只有牢牢掌控南海战略通道,才能在未来台海博弈中占据主动,为最终实现国家统一创造有利条件。这种“先守后攻”的智慧,恰是中国在大国竞争中展现的战略定力与长远眼光。