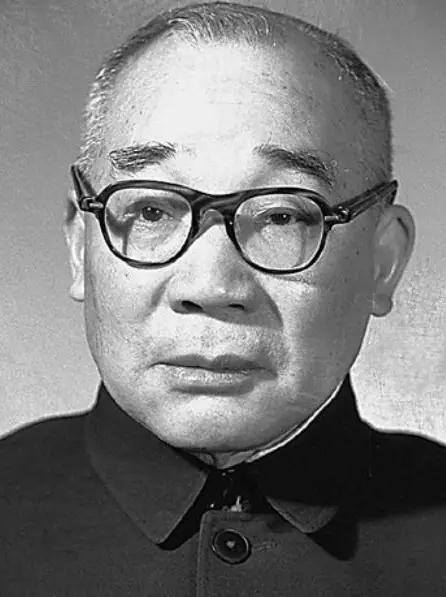

计划生育的影响到底有多大?计划生育倡导者马寅初,自己却娶了两个老婆,还生了8个娃,其中一位还是女儿同窗,马寅初活到100岁,而他提出的理念却深刻改变了几代人的人生轨迹。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 马寅初是中国近代著名的经济学家和人口学者,他活了一百岁,却因为一个理念,被几代人反复争论,这个理念就是计划生育。 这个政策在中国实施了几十年,几乎影响了每一个家庭的生活方式和子女结构,讽刺的是,马寅初自己娶了两个妻子,生了八个孩子,其中一位妻子还是他女儿的同学。 很多人因此批评他,说他言行不一,说他不配提倡控制人口,但事情并没有那么简单,他的家庭和他的学术观点,是完全不同的两个层面。 马寅初出生在清朝末年的一个普通家庭,父母按照传统习俗给他定下了婚姻,他在外地求学的时候接到家书,被要求立刻回家成亲,他的第一任妻子名叫张团妹,两人并无感情基础,只是为了完成家里的安排。 成婚之后,两人生活分居,感情淡薄,后来虽然育有一子三女,但儿子不幸早夭,剩下三个女儿,当时的社会仍然十分看重香火延续,他的父母对此始终难以释怀,催促他再娶,以期得一男丁传宗接代。 马寅初内心抗拒这类传统观念,他甚至选择出国留学来逃避家庭压力,但这种逃避终究无法持久,回国后在家中压力下,他还是纳了妾,并最终有了八个孩子。 他的第二任妻子是他大女儿的同学,当时年纪尚小,两人结婚后,又生下两子两女,这段婚姻虽然为他带来了更多子女,却也引发了后人对他个人生活的强烈批评。 尤其是在他提出控制人口增长、提倡“少生优生”之后,外界对他多子家庭的背景更加敏感。 许多人质疑他的言行不一致,但忽略了他生儿育女的年代是清末和民国时期,那时并无一夫一妻制度,纳妾合法,生育多个子女在社会上并不罕见。 1953年,中国第一次全国人口普查完成,马寅初看到了这组数字后深感震惊,当时的中国刚经历战争和灾荒,百废待兴,但人口的迅猛增长已经初露端倪。 他不是决策者,也不是政府官员,只是一个学者,在他看来,一个国家如果在人口上没有合理的规划,就会被自身的规模拖垮。 他着手研究人口发展趋势,借助计算工具和模型,试图推算未来几十年人口增长与粮食、教育、医疗等资源之间的关系。 他用了几年的时间撰写出《新人口论》,其中并没有提出极端措施,也没有主张强制节育,只是提出要重视人口过快增长可能带来的压力。 他认为一个国家不能靠人多来维持发展,人口太多如果不能得到良好的教育和资源分配,反而会成为沉重的负担,他建议提倡避孕手段,减少非计划内的生育,强调“适度人口”对经济建设的积极意义。 这篇文章一经发表,引起轩然大波,在当时的社会氛围里,“人多力量大”仍然是主流思想。 他的观点很快被扣上“鼓吹西方思想”、“破坏民族根基”等帽子,他不仅受到舆论攻击,还被迫辞去北大校长职务,学术生涯被中断多年。 直到几十年后,中国真正走到了低生育率的阶段,政策也开始从“限制”转为“鼓励”,政府陆续推出多项鼓励生育的措施,比如育儿补贴、延长产假、提高三胎家庭的社会福利待遇等。 但民众的反应却非常冷淡,生活成本高,育儿压力大,很多家庭连二胎都不愿意生,更别说三胎。 人们这才重新回顾起当年的《新人口论》,重新评价马寅初,他当初并不是要限制生育到只生一个,而是想提醒社会关注人口与资源的匹配,他只是第一个提出这个问题的人,而不是后来政策的执行者。 他没有制定强制政策,也没有推动计划生育成为基本国策,他的论文本质上是一份学术预警,现实却将这份预警演变为政策工具。 计划生育政策确实帮助中国在资源紧张时期稳定了社会,也为经济腾飞留下了空间,但同时也带来了性别比失衡、人口老龄化、劳动力短缺等问题。 一个独生子女要赡养四位老人,还要抚养自己的孩子,压力巨大,这种结构性的紧张,成为中国进入21世纪后需要应对的新挑战。 马寅初个人的婚姻经历和人口理念之间,并不存在直接的矛盾,他的八个孩子出生于那个时代的社会结构之下,而他对人口问题的研究,是在社会进入稳定发展期之后做出的理性分析。 两者不能混为一谈,他用自己的方式参与了国家的建设,提出了问题,提供了解决思路,只是被时代的波澜裹挟着走到了争议的中心,他的命运折射的是一个时代在转型期中对未来的焦虑和不确定。 计划生育影响之大,覆盖了国运与家事,也深刻改变了无数普通人的人生选择,而马寅初,只是这个历史进程中最早提出疑问的那个人。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:百度百科——马寅初