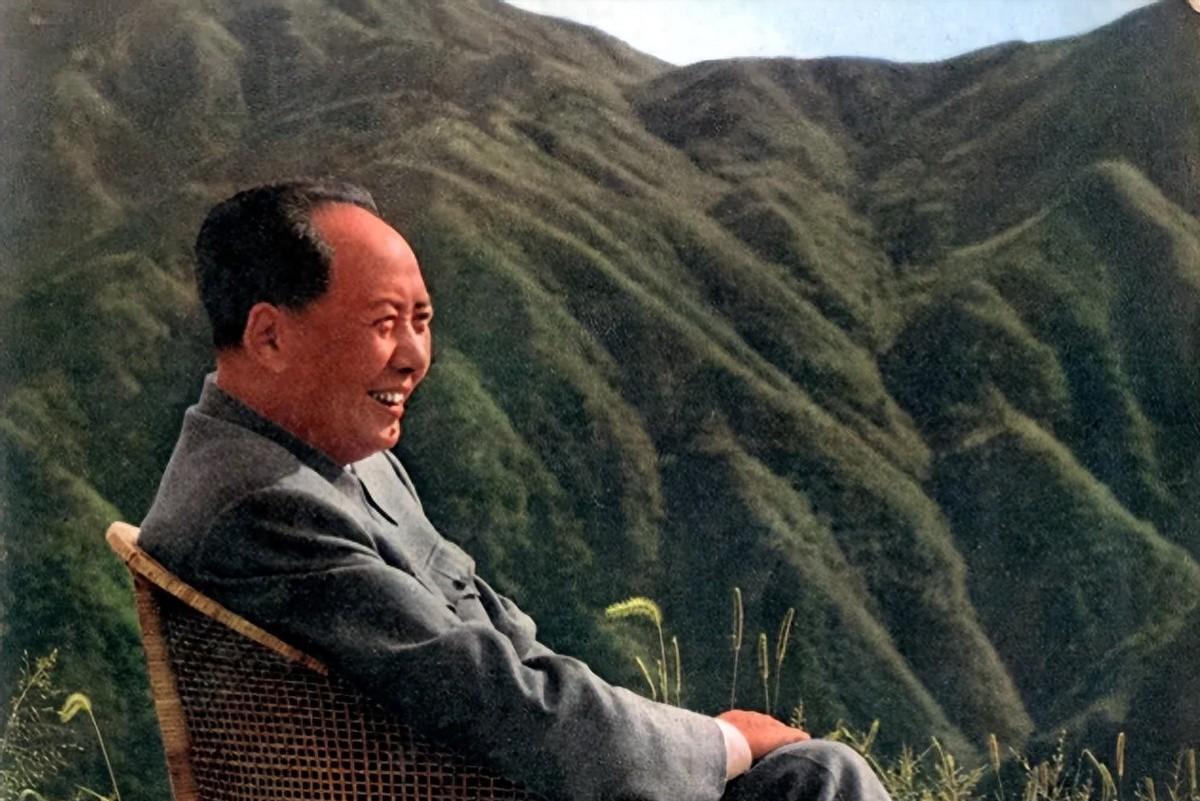

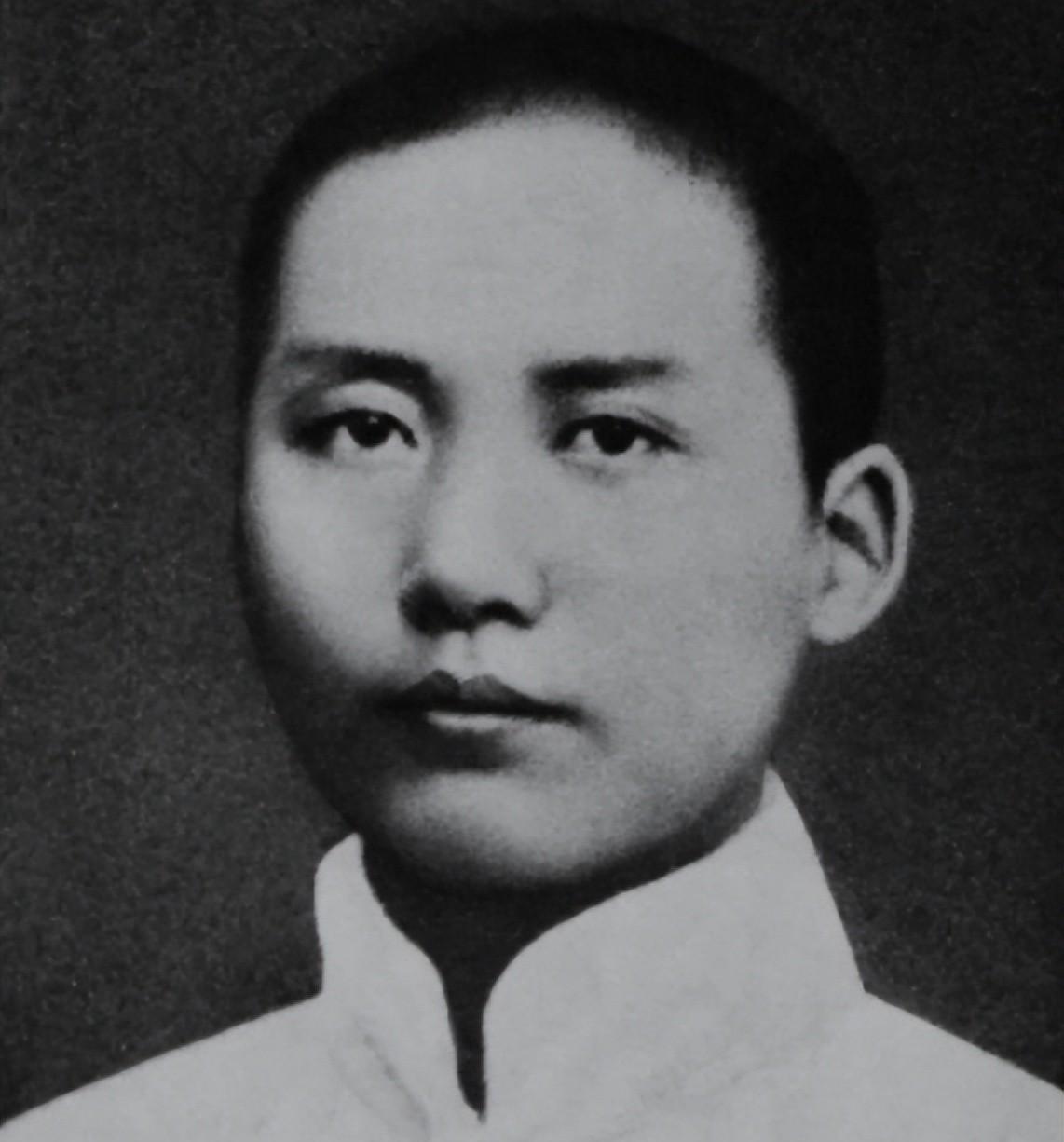

毛主席曾预言:世界上有两个国家,对我们是个威胁,如今均已应验 “1960年5月27日,你们英国人到底怕不怕美国?”毛主席一边递烟,一边冲着刚抵达上海的蒙哥马利打趣。老将军愣了愣,随即爽朗大笑。对话不过一句,却把彼此真正关心的问题点破了:未来几十年,到底是谁在威胁谁? 蒙哥马利是来寻求“和平答案”的,他自认跑遍欧洲,仍没想明白冷战的死结。毛主席没绕弯子,直接抛出判断——美国和日本,是对中国、也对世界潜在威胁最大的两个国家。彼时中苏尚在蜜月期,英法都忙着处理帝国残余事务,这番话听来似乎反常,但多年后回头看,几乎句句成真。 先说日本。毛主席解释得很直白:“他对华战败,但心里不服。”在场翻译记下这句话时,还特地加重了“心里”两字。战后日本表面放下军刀,实则国会里排外言论不绝。1960年代,东京街头还能看到右翼团体挥舞“还我满洲”的横幅。毛主席认为,这种“对过去的念想”一旦被经济复苏托举,就可能重新演变为军事冒险。事实如何?1978年《中日和平友好条约》刚签,翌年日本就借教科书问题挑衅;90年代海上自卫队频繁闯入东海;进入本世纪,又出现“正常国家化”“集体自卫权”等新说法。遗憾的是,种种迹象都在印证那句“心里不服”。 再看美国。毛主席用“十指按跳蚤”形容华府遍布全球的军力:指头多了,反而压不住。蒙哥马利听后连连点头——英国昔日也是全球布阵,最后却成了负担。1960年时,美国海外基地约二百五十处;到2013年,美方自己公布的数字已逼近六百。基地越多,冲突点也越多。越南、伊朗、伊拉克、科索沃……每一次军事行动背后都有美式霸权的影子。可以说,毛主席当年对美国的“傲慢”二字评价,一直延续到今天。 有意思的是,毛主席这番“美国—日本双威胁”的判断并非突发奇想。早在1916年,他还只是湖南省立一师的学生,就敏锐察觉到日本援助北洋各派系背后的意图。他同学回忆,毛主席常把一张手绘东亚地图铺在桌上,指着朝鲜海峡说:“这里迟早要燃火。”十五年后,“九一八”爆发;再五年,“卢沟桥”枪声响起。他对日本侵略性的洞察,源于对明治维新后军国路线的细读,也源于对中国内部离心局面的担忧。换言之,不先统一国内,中国永远挡不住外来压力。 再把思路拉回1960年那间上海招待所。蒙哥马利问:“中国若被两国挤压,该怎么办?”毛主席吸了口烟:“自己强大,别无他法。”一句“别无他法”,展现了他战略思维的底色——提高国家整体实力,才是破解外部威胁的唯一钥匙。随后十多年,中国顶住封锁,自研“两弹一星”,在联合国重获合法席位,又抓住与美国对话的窗口期,为后来的改革开放打下外交基础。这条路线,今天看来依旧清晰:自主科技、稳定周边、扩大伙伴圈,都是同一逻辑的延伸。 说到这里,难免有人好奇:苏联当年不是也很强吗?为什么毛主席没把它列进“主要威胁”?原因在于他观察到苏联更像传统陆权国家,对华警惕虽深,却无全球性海上通道布局;而美国与日本一个控制太平洋,一个卡在东亚门户,两者合力可随时扼住中国出海口。海空优势叠加经济封锁,这才是长久威胁。事实也确如所料,苏联解体后,主要压力点仍集中在美日轴线上。 不得不说,老人家的预见令人佩服。今天回望,东北亚安全形势一点都没降温:日本不断升级防卫预算,美军在冲绳、横须贺的部署日趋精细,飞行航迹逼近我国沿海;贸易、科技、金融领域,美国制裁清单越拉越长。每一次摩擦,都像在给那场1960年的对谈作注脚。 当然,外部压力不是绝境,更像一面镜子,照出自身短板。这正是毛主席谈话里隐藏的另一层意思:与其抱怨,不如加紧追赶。如今我国高铁驰骋、大飞机首飞、航母下水、空间站在轨,一系列成果,把“实力才是硬道理”这句话落地成钢筋混凝土。若无当年“别无他法”的警醒,许多布局未必能提早展开。 写到这里,我常想起那张1960年的合影:一位东方领袖微笑端坐,一位西方元帅神情专注。镜头定格了两位老兵的共识,也记录下一条清晰的警示线——在看似平静的年代,真正决定未来走向的,是谁抓得住时代脉搏,谁能提前布好棋局。毛主席用两句话点破迷局,用几十年实践证明判断;而我们,正在这条被验证的轨道上继续前行。