(转自:抗衰老产业联盟)

(特约通讯员刘慧、作者孙悦)

2025年6月24日,通讯员从“抗衰老产业联盟”获悉,中山大学肿瘤防治中心影像科谢传淼、张嵘团队在人工智能临床研究领域再获突破。继在神经肿瘤学领域国际权威期刊《神经肿瘤学》(Neuro-Oncology)发表脑转移瘤AI研究成果后,该团队于《自然通讯》(NatureCommunications)在线发表题为“一种临床适用的AI系统:基于CT扫描的骨转移检测与诊断”的研究论文。

本研究开发并验证了一套全自动骨转移瘤智能诊断系统(BLDS),显著提升了CT影像中骨转移灶的识别效率与检出病灶的敏感性,减少漏诊,人工智能助力精准诊断、精准分期、精准治疗,为患者带来福音。

临床验证表明,BLDS使放射科医师的骨转移灶检测灵敏度提升22.2%,阅片时间缩短26.4%。在大规模真实世界验证(n=54610)中,该系统患者层面诊断灵敏度达90.2%,阴性预测值达98.2%,展现出卓越的临床适用性。BLDS尤其能为规培医师提供高效可靠的决策支持,有效优化CT影像诊断流程,降低漏诊风险,推动骨转移瘤诊断标准化进程。

骨骼是肿瘤转移的常见靶器官。肺癌、乳腺癌或前列腺癌患者确诊骨转移后中位生存期约为1-5年。对于疑似转移的患者,准确的临床分期评估需要全面的影像学检查。传统计算机断层扫描(CT)除评估骨转移外,还可用于检测淋巴结或内脏转移。然而,放射科医师需对多部位CT影像进行人工判读,这一过程耗时费力。此外,全身骨骼中广泛存在的骨岛、血管瘤及退行性改变等良性病变,常与转移灶形成影像学混淆。面对海量的多部位CT影像数据,影像阅片疲劳可能导致漏诊率上升。尽管当前针对CT影像骨转移检测的AI算法研究已取得阶段性进展,但开发兼具高鲁棒性与强泛化能力的智能诊断系统仍是实现临床转化的关键突破口。

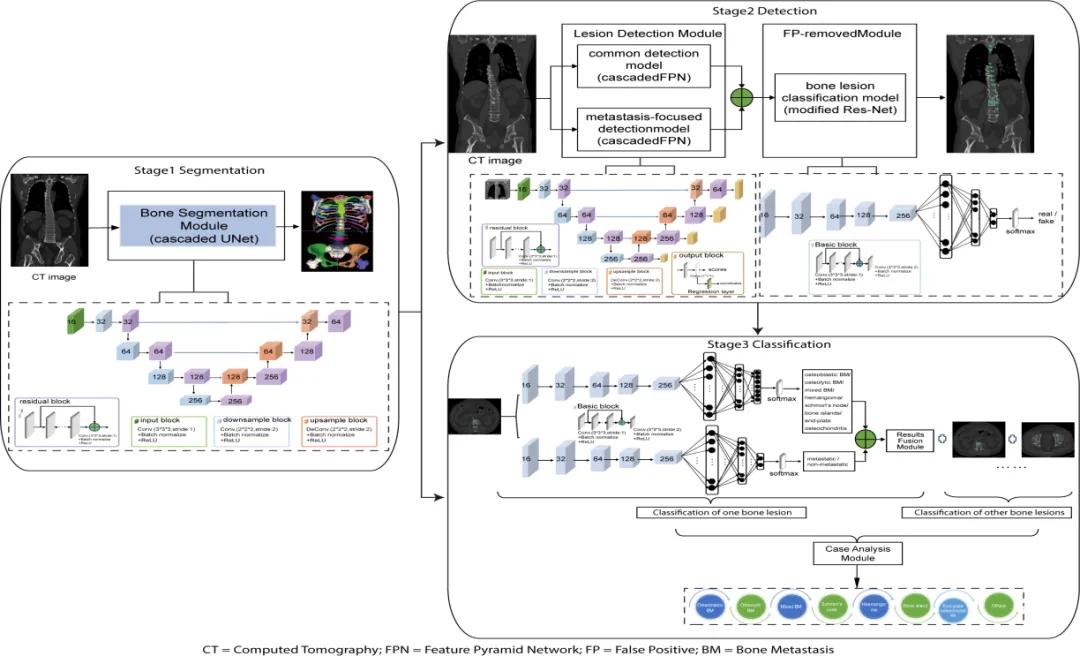

针对现有研究的局限性,本研究创新性地构建三大研究模块:首先,通过回顾性收集中肿大规模队列数据(n=1271),训练并验证了全自动骨病变智能诊断系统(BLDS);其次,采用多中心随机交叉试验设计,在5家三甲医院的内部验证队列与外部验证队列中(n=1247),系统比较了BLDS与不同年资放射科医师的诊断效能;最后,围绕真实世界临床转化的关键问题,前瞻性纳入中肿急诊、门诊及住院部患者(n=54,610),构建了涵盖诊疗全流程的多场景验证体系(图1)。

研究特别整合了全球13种主流CT设备机型,确保系统广泛的设备兼容性。值得注意的是,BLDS不仅实现了扫描野内全骨病灶的自动检测,更能对成骨性转移、溶骨性转移、混合型转移、血管瘤、许莫氏结节、骨岛、终板炎等常见骨病变进行智能鉴别,展现出临床级AI系统的全流程诊断能力(图2)。

本研究构建的BLDS系统成功通过回顾性验证与真实世界临床评估双重验证体系,其基于非增强CT扫描实现的全自动骨病变检测与分型诊断能力达到临床应用标准。该系统不仅可优化影像诊断流程,更通过精准的病灶定位与良恶性鉴别(8类亚型自动分类)提升诊断一致性。作为革新性诊断工具,BLDS在三大维度创造临床价值:赋能影像医师:构建"智能初筛-医师复核"高效工作模式。

改善患者预后:通过早期精准诊断缩短确诊周期。

教学平台创新:基于实时决策支持系统实现住培医师能力进阶。

随着医学影像组学与深度学习技术的深度融合,BLDS将在智慧放射科建设、多学科诊疗模式优化等领域持续释放技术红利。

中山大学肿瘤防治中心影像科谢传淼主任医师、张嵘主任医师、联影医疗沈定刚为论文的共同通讯作者。张赟、李姣、杨秋霞、尹韶晗、侯静医生为论文共同第一作者。

中国民族卫生协会抗衰老专委会立足民族卫生健康领域,扎根抗衰老暨食品医药大健康等行业产业,接受中国民族卫生协会的领导,重点就抗衰老暨食品医药大健康行业开展信息交流、业务培训、科普宣传、书刊编辑、专业展览、国际合作与交流等。按照协会的部署,专委会将抓好抗衰老暨食品医药大健康行业自律与发展,为建设健康中国做好服务。

Disclaimer:TheInternetisaresource-sharingplatform,weadvocatesharing,thecontentofthearticleisintendedtopopularizescience,suchasinvolvingthecontentofthework,pictures,copyright,andotherissues,pleasecontactustodelete.Thisarticleisforlearningandcommunicationonly,pleasedonotuseitforcommercialpurposes.