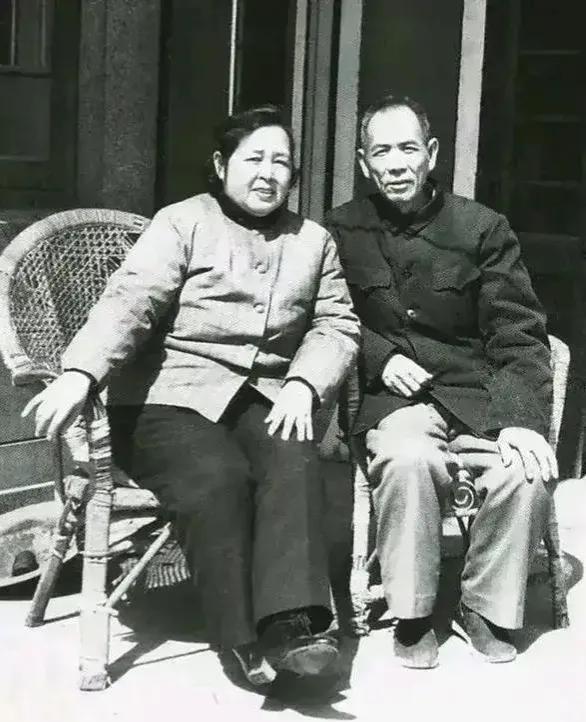

90年代丁盛申请把关系转到深圳,想要一家团聚,纪委:怕是有困难 “爸,深圳现在发展得可快了,您要是能搬来多好。”1995年深秋的傍晚,丁盛的小女儿递给他一杯热茶,窗外的霓虹灯映在这位七旬老将布满皱纹的脸上。他摩挲着泛黄的户口迁移申请表,突然抬头问道:“你说,组织上真会同意吗?”这个疑问,成了贯穿丁盛人生最后时光的心结。从叱咤战场的“丁大胆”到申请安置屡屡碰壁的退休老人,这位开国少将的晚年境遇,折射着时代浪潮下个体命运的沉浮。 1930年参加红军的丁盛,骨子里就带着湖南人的“霸蛮”劲。衡宝战役那次孤军突进,至今仍是军史研究者津津乐道的话题。1949年10月5日清晨,四野司令部下达的“原地待命”电令,阴差阳错地没传到一三五师指挥部。时任师长的丁盛看着地图上白崇禧集团暴露的侧翼,把军帽往桌上一拍:“机不可失!”全师官兵顶着瓢泼大雨强行军30小时,硬是在桂系精锐第七军的防线上撕开缺口。当林彪得知这支“失踪”部队竟搅乱了敌军整个防御体系,紧绷的脸上终于露出笑意:“这个丁大胆,还真是属孙悟空的!” 战场上的果敢放到和平年代,却成了双刃剑。1962年对印自卫反击战中,丁盛指挥的“瓦弄大捷”堪称经典。他带着130师在海拔4000多米的雪山间穿插迂回,把印军王牌第11旅包了饺子。有意思的是,战役结束后打扫战场,炊事班在印军指挥部缴获的保温瓶里,居然还冒着热气的奶茶——这场闪电战打得对手连口热茶都来不及喝完。但这样一位让印军闻风丧胆的猛将,1973年调任南京军区后,却因为直来直往的脾气栽了跟头。某次下连队检查,看到团长汇报时照本宣科,他当场把材料甩在地上:“打仗要是都按剧本演,老子早被白崇禧包圆了!” 这种“一根筋”的性格,在特殊年代的政治漩涡中尤为危险。1971年9月13日之后,四野出身的将领多被边缘化。丁盛却依然和某些老战友保持书信往来,最终在上海某次饭局上踏错一步。据当时在场的工作人员回忆,有人提起敏感话题时,丁盛只是闷头吃菜,末了说了句:“咱们当兵的,管好枪杆子就行。”但这句话在事后审查中,却成了他政治立场模糊的“证据”。1977年的处理决定下来时,老部下劝他写检查申诉,他摆摆手:“仗打完了,该认就认吧。” 晚年的丁盛像极了褪色的军功章。1989年移居深圳后,他住在儿子单位分的筒子楼里,每月领着县团级待遇的补贴。深圳街头日新月异的变化让他既欣慰又恍惚——当年在朝鲜战场冻掉脚趾都没吭过声的老兵,如今站在罗湖口岸的高楼下,竟会为了一罐进口奶粉的价钱咂舌。1995年申请调动时,纪委干部翻着他的档案欲言又止:“您当年的战功…但政策就是政策。”这话说得委婉,实际是特区户籍改革后,像他这样没有直系亲属户籍的老干部,确实不符合安置条件。 不得不说的是,丁盛的遭遇并非个案。改革开放初期,像他这样希望南迁的老干部数以千计。深圳某干休所所长私下透露:“92年那会儿,我们一个月能收三百多封申请信。”但特区既要发展经济,又要平衡各方利益,最终只能优先安置本地籍贯或配偶在深的干部。广州军区出面协调时,有位参与决策的老同志感叹:“要是丁司令当年在广东多待两年,这事就好办了。”可惜历史没有如果。 1998年9月,丁盛在广州病逝。追悼会上,几个老部下凑钱买了块墓地。碑文很简单:“丁盛同志之墓”。没有军衔,没有职务,就像他晚年常穿的那件洗得发白的旧军装。如今从广州白云山远眺,能看见深港两地的璀璨灯火。不知道这位“丁大胆”若泉下有知,会不会又冒出那句口头禅:“管他娘的,打了胜仗再说!”