在过去二十年里,英伟达(NVDA)已迅速成为全球关注的焦点。这家半导体公司被视为计算机芯片设计与制造领域的国际领导者,并助力推动了人工智能(AI)的革命性崛起。除了在游戏、数据和AI领域的优势,英伟达于今年3月宣布在波士顿设立量子研究中心,其首席执行官黄仁勋表示,研究人员将在该中心攻克从药物研发到材料开发等领域的难题。以下将梳理英伟达的发展历程——从为游戏行业制造硬件,到设计为AI赋能的芯片。

“距离破产仅30天”

1993年4月5日,黄仁勋、克里斯・马拉乔夫斯基和柯蒂斯・普里姆创立了英伟达,最初专注于为计算机和视频游戏设计生产3D图形处理器。公司推出的首款产品——多媒体处理器NV1,并未达到创始人预期的市场反响。随之而来的财务危机极为严峻,英伟达裁员半数,由此形成了非官方座右铭:“我们的公司距离破产只有30天。”

除了NV1的表现未达预期,英伟达与日本游戏公司世嘉合作生产主机图形芯片的计划也告吹,进一步加剧了压力。然而,即便转向其他公司采购芯片,世嘉仍向英伟达投资500万美元——这笔资金使公司得以避免破产。

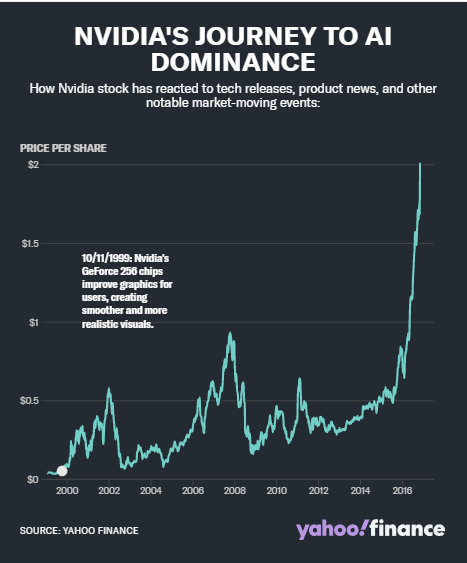

尽管面临财务挑战且团队规模缩小,英伟达仍于1997年推出了下一代芯片,并大获成功。RIVA128支持高分辨率2D和3D图形,首四个月销量突破100万片。基于RIVA128的销售基础,英伟达推出RIVATNT,凭借更优的图像质量和性能进一步巩固了行业地位。两年后的1999年1月22日,英伟达以每股12美元的价格在纽约证券交易所(NYSE)上市,到5月已出货第1000万块图形处理器。

GPU的诞生

1999年晚些时候,英伟达发布GeForce256,并称其为全球首款“图形处理器”(GraphicsProcessingUnit,GPU)。通过直接向消费者营销芯片,而非仅将其集成到设备或主机中,该公司让“GPU”这一术语广为人知。凭借将大型任务分解为可同时运行的小任务的能力(即并行处理),GPU承担了驱动图形的繁重计算工作,使设备能更快处理其他运算功能——这意味着GeForce256可提供更流畅、快速且逼真的图形效果。

随着向消费者和Xbox等主机供应GPU的成功不断积累,英伟达于2001年加入纳斯达克100指数和标普500指数。

CUDA的布局与突破

2006年,英伟达推出CUDA平台,允许用户利用GPU的并行处理能力运行自定义软件,而非仅用于图形处理。2006年至2017年间,英伟达在研发上投入近120亿美元,其中很大一部分用于CUDA。

进入2010年代后,CUDA的下载量有所放缓。尽管该平台让用户能将芯片用于游戏之外的场景,但起初似乎并未给投资者带来回报。“2000年代末,一些投资者是英伟达的忠实粉丝,在CUDA投资的前五年对其持乐观态度,”播客《Acquired》联合主持人本・吉尔伯特在2022年的一期节目中表示,“但到2010年代中期,市场需求仍未显著显现,而投资却越来越大。”

然而,后续的技术发展使CUDA成为公司的关键。“由于我们在销售游戏显卡的同时为其植入计算加速功能,这让所有产品成本更高,”英伟达应用深度学习研究副总裁布莱恩・卡坦扎罗在2023年对雅虎财经表示,“坚持到底需要很大的决心……我认为大约过了10年,华尔街才真正开始相信这项投资是有价值的。”

“命运邂逅机缘”

2012年,学生亚历克斯・克里热夫斯基和伊利亚・苏茨克弗利用CUDA,通过两块英伟达GPU训练了视觉识别神经网络AlexNet。AlexNet在图像识别上的突破性表现表明,与此前使用的CPU相比,用GPU训练机器学习模型可大幅缩短训练时间。

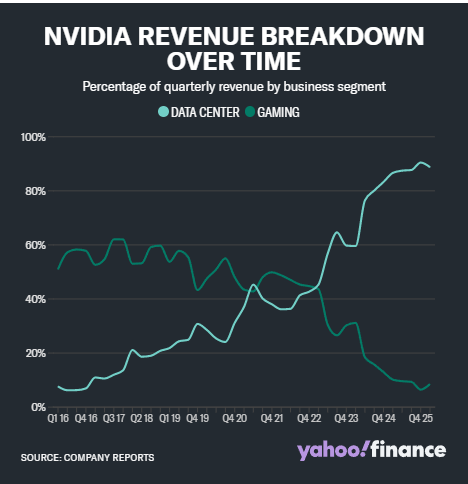

在这一进展之后,英伟达开始将重心转向人工智能,其游戏业务的收入为这一转型提供了支撑。到2016年,公司推出DGX-1——专为深度学习和兴起的大型语言模型设计的系统。那一年,英伟达股价几乎上涨了两倍。

“这是‘命运邂逅机缘’,”英伟达首席执行官黄仁勋当时对雅虎财经表示,“人们认为这是一夜成名,但和大多数‘一夜成名’一样,我们为此花了数年时间。”

与此同时,英伟达抓住机会进行战略收购,例如2011年收购无线公司Icera,2013年收购硬件公司ThePortlandGroup。2020年,它试图收购半导体设计公司Arm(ARM),但由于监管担忧,该交易最终告吹。

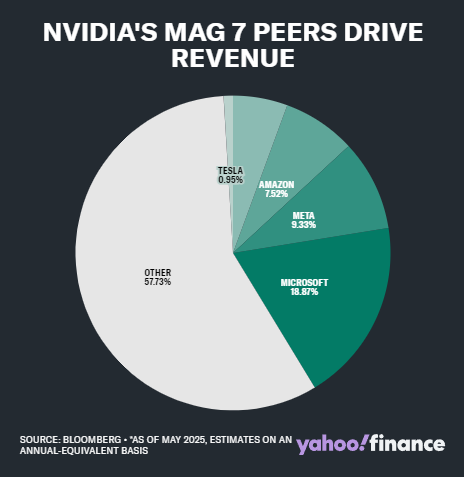

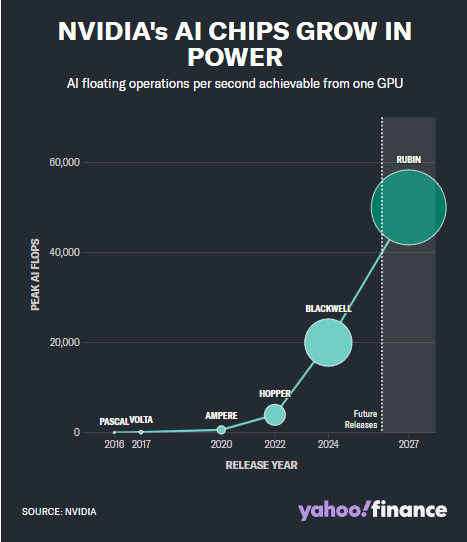

2022年3月,英伟达宣布推出H100“Hopper”芯片,承诺为人工智能提供更快的训练和更优的性能。凭借这款GPU占据大部分市场份额,包括Alphabet(GOOG)、亚马逊(AMZN)和微软(MSFT)在内的大型公司在开发AI和数据驱动产品时,纷纷向英伟达投入数十亿美元。

其中一家公司是OpenAI(OPAI.PVT),其与英伟达的合作可追溯至2016年——当时英伟达向这家初创公司捐赠了首台DGX-1超级计算机。2022年11月,OpenAI推出基于英伟达GPU构建的语言模型ChatGPT,迅速成为头条新闻。根据瑞银的一项研究,ChatGPT在不到两个月的时间里创下了历史上用户增长最快的消费应用纪录,2023年1月达到1亿月活跃用户。“一个新的计算时代已经开始,”英伟达首席执行官黄仁勋在2023年的一份声明中表示,“全球企业正在从通用计算向加速计算和生成式AI转型。”

迈向3万亿美元市值之路

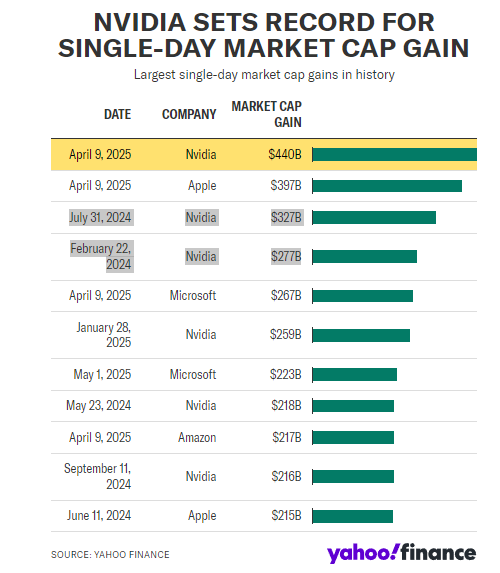

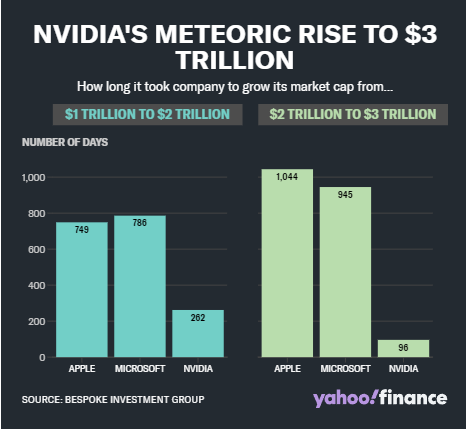

随着投资者对人工智能的兴趣日益浓厚,以及运行模型所需的GPU需求持续增长,英伟达截至2024年1月的季度收入同比增长超过一倍。季度报告发布后,英伟达创下美股历史上最大单日涨幅,市值增加2770亿美元,次日市值达到2万亿美元。然而,这一纪录并未维持太久——仅两个月后,英伟达就再次刷新了这一纪录。

同年3月,英伟达宣布推出下一代芯片Blackwell。该芯片在性能提升的同时降低了成本和能耗,设计上更适合大规模互联协同工作,较前代产品表现更优。不久后,英伟达于2024年6月宣布10股拆1股的股票拆分计划。拆分后,其市值超过微软和苹果(AAPL),以3.3万亿美元成为全球市值最高的公司。到2024年11月,它被纳入道琼斯工业平均指数。

尽管取得了诸多成就,英伟达在崛起过程中也面临挑战。2018年,它遭遇集体诉讼,指控其未向投资者妥善披露加密货币市场对GPU销售收入的影响。当时,比特币(BTC-USD)和以太坊(ETH-USD)等加密货币的“矿工”使用英伟达GPU完成交易并获取新代币,这一过程需要大量计算能力,使英伟达GPU成为热门之选。2022年,英伟达因该问题向美国证券交易委员会(SEC)支付了550万美元和解金;2024年12月,美国最高法院驳回了英伟达的上诉,允许2018年的案件继续审理。

这并非英伟达首次因芯片面临法律问题。2016年,它就GTX970显卡宣传性能与实际能力不符的案件达成和解,向每位购买者赔偿30美元。

除了法律问题,供应链能否跟上需求也是一项挑战。2020年初,由于新冠疫情和远程办公对技术依赖的增加,全球出现芯片短缺。2023年,美中贸易战、极端天气事件和俄乌战争等因素进一步延长了短缺周期。IDC2024年12月的一份报告预测,2025年全球对AI和高性能计算(HPC)的需求将增长超过15%。

推动AI革命前行

2025年1月,特朗普总统宣布“星门计划”(ProjectStargate),甲骨文(ORCL)、OpenAI和软银(SFTBY)等科技公司将在未来四年内投资5000亿美元用于美国的AI基础设施。作为该项目的技术合作伙伴,英伟达股价上涨,市值达到3.6万亿美元。

然而,当月晚些时候,中国公司深度求索(DeepSeek)发布了自己的AI模型,据报道其训练成本远低于竞争对手。该消息宣布后,英伟达股价暴跌5890亿美元,跌幅近17%,创下美股历史上最大单日市值损失。

股价下跌后,2025年3月,英伟达推出BlackwellUltra——Blackwell的继任者。新芯片性能较前代提升1.5倍,可帮助AI模型更快响应用户查询。2025年4月,特朗普政府禁止向中国出口英伟达H20芯片,因为此类芯片在AI技术研发竞赛中至关重要。英伟达在第一季度报告中表示,预计该禁令将导致80亿美元潜在销售额损失。

尽管出口限止不断扩大,英伟达仍在持续增长,甚至在6月短暂超越微软,再次成为全球市值最高的公司。展望未来,有人预计它可能成为首家市值达到4万亿美元的公司。“英伟达真正推动了AI革命的启动,”方舟投资(ARKInvest)创始人凯西・伍德今年早些时候对雅虎财经表示,“我们认为它仍将扮演重要角色。”

转自:环球市场播报