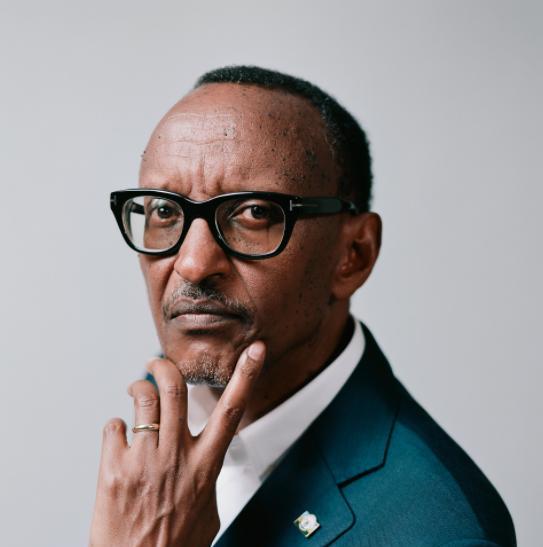

卢旺达一个小国,为什么能打遍周边无敌手?因为卢旺达的现任领导人保罗·卡加梅,是一个不折不扣的狠人。 卢旺达虽然面积不大,但是经济发展却不差,甚至于军事力量在周围国家中也是数一数二的存在。 如今走在基加利的街头,能明显感受到这个国家扑面而来的朝气:穿着统一校服的孩子们追逐着打闹,写字楼里的年轻人用英语熟练地打着商务电话,就连菜市场的摊主都会掏出智能手机扫码收款。 但鲜有人会忘记,二十多年前这里还是一片被仇恨浸泡的废墟。当卡加梅在1994年率队结束大屠杀时,这个国家的平均预期寿命只有48岁,国内有百分之80%的人过得十分困苦,整个社会被胡图族与图西族的血海深仇割裂得支离破碎。 很难想象,这样一个一度被国际社会视为“失败国家”的地方,如今竟能在东非局势中拥有绝对话语权。 这种军事威慑力的背后,是卡加梅对“软硬兼施”的深刻理解,他一方面与以色列、中国等国合作建立军事院校,用现代化体系培养指挥官。 另一方面始终将军队牢牢嵌入国家发展框架,让士兵在参与基建工程中成为“国家建设者”而非单纯的武装力量。这种独特的军民融合策略,让卢旺达军队既保持了纪律性,又深植于民众认同之中。 如果说军事力量是外向的盾牌,那么经济腾飞则是内在的底气。卡加梅对中国发展模式的借鉴绝非简单模仿,而是创造性地转化为适合非洲土壤的实践。 基伍湖畔的甲烷发电厂日夜运转,将蕴藏在湖底的温室气体转化为清洁能源,不仅让卢旺达的电力覆盖率从2000年的个位数飙升至如今的75%,更成为整个东非地区的能源枢纽。 更令人称奇的是,当许多非洲国家还在为性别平等议题争论时,卢旺达议会中61%的席位早已被女性占据,从基层社区到内阁会议,女性决策者的身影随处可见,这种打破传统的魄力,为国家发展注入了独特的活力。 但卡加梅最令人惊叹的政治智慧,或许在于他对“国家认同”这一非洲难题的破解。在大屠杀后的废墟上,他做的第一件事不是清算罪行,而是拿起剪刀,剪掉身份证上的“胡图族”“图西族”标签,让所有人只剩下一个共同身份:卢旺达人。 这个看似简单的举动,实则是对殖民时期“分而治之”策略的彻底颠覆。 为了让这种认同落地生根,他推动建立的“加卡卡”社区法庭堪称社会工程的奇迹:190万起屠杀相关案件在村口的大树下公开审理,凶手跪在受害者家属面前坦白罪行,曾经的仇人在无数次泪水与拥抱中达成和解。 当国际社会还在惊叹于卢旺达的经济增速时,卡加梅早已开始布局更深远的未来。他主导制定的《2050计划》中,不仅规划了从农业现代化到太空探索的宏伟蓝图,更将“国家认同”列为核心发展目标。 在最新的教育改革中,历史课本不再强调胡图与图西的区别,而是大写特写卢旺达作为一个整体的奋斗历程;大学课程里,“国家建设”成为所有专业学生的必修课。 这种从制度到文化的全方位重塑,让年轻一代几乎感受不到曾经的族群裂痕,他们更愿意称自己为“基加利的创业者”“非洲的数字原住民”,而非某个部落的后裔。 如今的卡加梅已经75岁,尽管宪法允许他执政到2034年,但接班人的问题早已成为国际观察家们讨论的焦点。 他的长子虽然在经济部门任职,但真正被看好的是一群在海外接受教育、深谙现代治理的技术官僚。这些人身上带着鲜明的“卡加梅烙印”,务实、高效、充满国家使命感。 在非洲大陆的历史长河中,从不缺乏昙花一现的“奇迹”,但像卢旺达这样从废墟中崛起并持续散发影响力的案例却少之又少。 这种超越地域限制的治理智慧,或许才是卢旺达“打遍周边无敌手”的真正秘诀,不是靠枪炮,而是靠让所有人相信,他们共同拥有一个值得奋斗的未来。