郑板桥一副《竹石图》,徐悲鸿看后不满意,手痒添了6笔竹子,最后拍出3500万天价,却被国人骂“手欠”,你觉得是画蛇添足?还是锦上添花? 郑板桥,1693年生在江苏兴化,清代赫赫有名的画家、书法家,也是“扬州八怪”里的顶梁柱。他最出名的就是画竹子,竹干瘦而硬,竹叶疏密得当,简单几笔就能画出竹子的倔强和生命力。他说过:“画竹要胸有成竹”,意思是下笔前得心里有谱,但画完后不能被框框套死。他的画风不走寻常路,既有文人画的清高,又带着点市井的烟火气。他的《竹石图》就是这种风格的代表,竹子挺在石头旁,透着股不屈不挠的劲儿,在当时就很受追捧,到了今天更是艺术圈的宝贝。 徐悲鸿,1895年生在江苏宜兴,20世纪中国画坛的大咖。他最拿手的是画马,那《奔马图》里的马儿,跑起来跟真的一样,线条流畅得让人挑不出毛病。他留过洋,学过西方画法,回来后主张中西结合,把中国画带上了新路子。不过,他不光会画马,对传统水墨画也很有研究,尤其是对郑板桥的竹画情有独钟。他自己也画过不少竹子,笔法跟郑板桥有点像,但多了些西式的立体感。他在艺术圈地位很高,不只是画家,还当过中央美院院长,带出一堆徒弟。 郑板桥的《竹石图》是幅水墨画,画的是竹子和石头。竹子从下往上长,干细但硬朗,竹叶不多不少,点到为止;石头用淡墨勾出来,粗糙中带着自然。这画看着简单,但细品能看出郑板桥的功力。他画竹子不是为了好看,是要画出竹子的脾气——风吹不倒,雨打不弯。这幅画不光是艺术品,还寄托了他的人生态度,所以在清代就很值钱。后来流传下来,成了收藏家眼里的香饽饽。 徐悲鸿看到这幅《竹石图》时,觉得画面的某处有点空,不够饱满。他是郑板桥的粉丝,对竹画也很有心得,忍不住就提笔添了6片竹叶。这6笔不是随便乱加的,他用的是郑板桥的画法,中锋用笔,竹叶灵动又不失力道。添完后,他还在旁边写了几句话,大意是“忍不住补了几笔,感觉有点罪过”。他这么做,一来是觉得原作还能更完美,二来可能是想致敬前辈,顺便留点自己的痕迹。毕竟,他是画坛大佬,自信自己的笔墨不会拉低画的价值。 徐悲鸿添笔后,这画的真假问题就冒出来了。有人觉得画风有点怪,细节跟郑板桥一贯的水准不太搭,怀疑是仿的。毕竟郑板桥的画太有名,后人仿他的作品多得数不过来。但也有人站出来说,这画绝对是真的,竹干的劲道和竹叶的自然感,仿不了那么像。徐悲鸿自己也坚信这是真迹,不然他也不会随便动手。至于添的6笔,有人觉得跟原作风格很搭,有人却觉得有点突兀。这真假之争没个定论,但也给这画添了不少话题。 到了现代,这幅《竹石图》上了拍卖会。郑板桥的原作加上徐悲鸿的添笔,简直是双倍大师光环加持。竞价一路飙升,最后拍出3500万,成了那天拍卖场的头条。这价格不光是因为郑板桥的名气,徐悲鸿的6笔也起了大作用。毕竟,他是现代画坛的泰斗,他的笔墨也有市场号召力。可高价背后,争议也没停过,有人觉得这钱花得值,有人却觉得买了个“被改坏”的画。 拍卖后,国人反应两极分化。有人骂徐悲鸿“手欠”,觉得郑板桥的画本来就够好,他非要画蛇添足,破坏了原作的纯粹。郑板桥的粉丝尤其不爽,认为这是对大师的不尊重。但也有人觉得这6笔是锦上添花,徐悲鸿的添笔让画面更平衡,多了点现代味儿,还把两位大师连系起来,挺有意思。骂的人觉得原创最珍贵,夸的人觉得艺术可以再创造。这争论背后,其实是大家对艺术价值的不同理解。

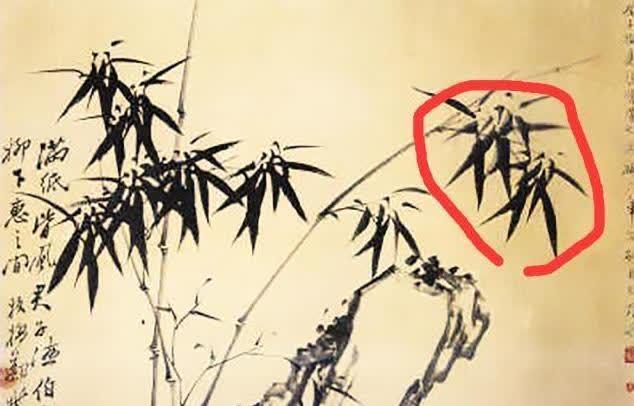

评论列表