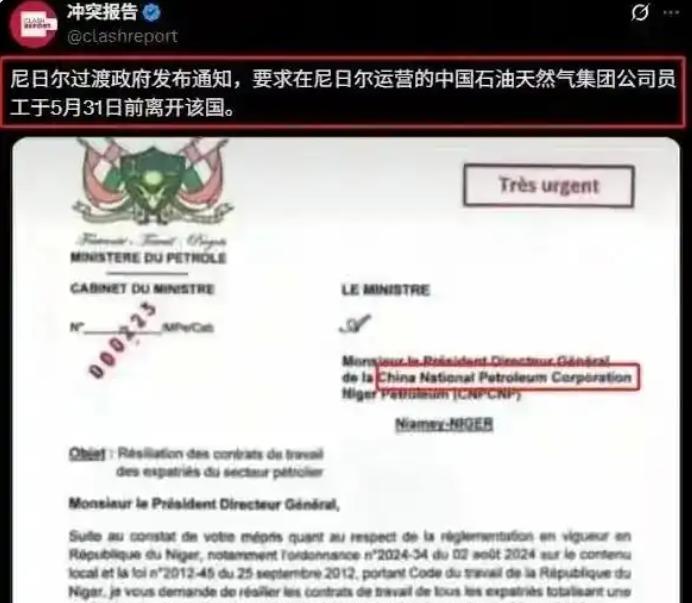

这是又援助出来一个白眼狼?这个国家欺负到中国头上来了!现代版“农夫与蛇”。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来更多优质的内容,感谢您的支持! 五月初,尼日尔军政府下达命令,要求中国石油和天然气集团的员工在5月31日前全部撤离。这个消息在国内外能源圈迅速掀起波澜。一个国家,居然以如此粗暴的方式对待长期援助与合作伙伴,让无数中国企业家和外交观察者目瞪口呆。但若要真正理解这场风波的背后脉络,就必须回到这场中非合作的起点。 1974年,中国与尼日尔正式建交。此后,无论是中国还处在经济恢复阶段,还是后来的改革开放初期,中国对尼日尔的援助始终未断。在那个连自己都顾不太上饭桌的年代,中国却坚持为尼日尔修水库、打水井、建医院、盖体育场、送技术、派医疗队。这不是一锤子买卖,而是长期的善意与耐心。 尤其是在21世纪初,随着中国“走出去”战略的推进,中石油开始在尼日尔大规模投资。油田、炼厂、管道、配套设施,一条完整的产业链慢慢在撒哈拉沙漠边缘扎下根。据统计,中石油累计在尼日尔投资超过48亿美元,帮助其从一个几乎没有炼油能力的国家,成长为可以部分实现能源自主的“西非新星”。尼日尔前石油部长甚至公开表示,中国是他们的“经济救星”。 然而,这种合作的红利没有持续太久。2023年,尼日尔军政府通过政变上台,原本承诺以石油抵偿的4亿美元贷款也被搁置。今年初贷款到期之际,中石油本以为可以通过协商解决,谁知换来的却是全面打压。当地开始对中资企业进行所谓“安全审查”,中方高管被无故驱逐,部分企业被勒令停业,还有酒店、物流公司被强制关闭。最终,一纸驱逐令彻底撕破了脸。 为什么尼日尔会突然翻脸?答案藏在其内部困境中。政变上台的军政府本身缺乏合法性,导致国际援助纷纷中断。法国、欧盟,美国先后停止对尼援助,导致财政一夜入冬。与此同时,极端武装活动频繁、通货膨胀飙升、粮食短缺严重,老百姓怨声载道。军政府急需一个外部“敌人”来转移国内压力。中资企业,成为最方便也最容易攻击的对象。 他们开始利用媒体大肆宣传所谓“中国剥削石油资源”,煽动民族主义情绪,试图掀起“反殖运动”的新高潮。而背后的真相,是政府既无力偿还债务,也不愿失去已经建成的石油产业链。于是,他们选择了最极端的方式——赶走中方,强占资源。 然而,报应来得比想象更快。中企撤离后的第一个月,尼日尔的燃油供应链立刻崩溃。城市加油站大面积关停,黑市油价上涨三倍以上,一些偏远地区甚至出现了“用食用油烧车”的奇观。 炼厂运转困难、配件缺乏、电力供应中断,一整条被精心搭建的工业链瞬间陷入瘫痪。世界银行紧急发布报告,预测尼日尔2025年GDP将下跌超过12%。更可怕的是,失业率飙升、粮价翻番、抗议浪潮不断,百姓苦不堪言。 这场事件,不只是一场合作破裂那么简单,它是一种深层信任的坍塌。过去数十年,中国在对非合作中秉持“真实亲诚”方针,从不干涉内政,也不附加政治条件,但此番遭遇却像一记响亮的耳光。不是所有的善意都会被善待,不是所有的投入都会换来回报。 更值得反思的是,中国在海外投资中,是否过于重视“国家关系”的稳定,而忽视了“政权更迭”带来的巨大风险?是否在项目推进中,缺乏足够的法律保障与制衡机制?过去那种“政府层面对接、政治意愿推动”的模式,正在面临越来越多的挑战。 从企业的角度来说,尼日尔事件再次警示我们:走出去并不等于安全,投资非洲并不只是看资源,更要看制度与环境的可持续性。任何没有法治保障、依赖政权个人意志的合作,都可能一夜间化为乌有。 而从国家的层面来看,我们必须重新思考对外援助与合作的策略边界——善意不等于无底线,帮助也不等于被利用。特别是在一些政局动荡的地区,如何在援助和自我保护之间找到平衡,是未来必须解决的命题。 善意不是软弱,合作不能等于牺牲。中国在全球化中的角色已不能再是“沉默的建设者”,而必须成为“制度的倡导者”,为自己,也为未来更公平、更稳定的国际合作奠定基础。