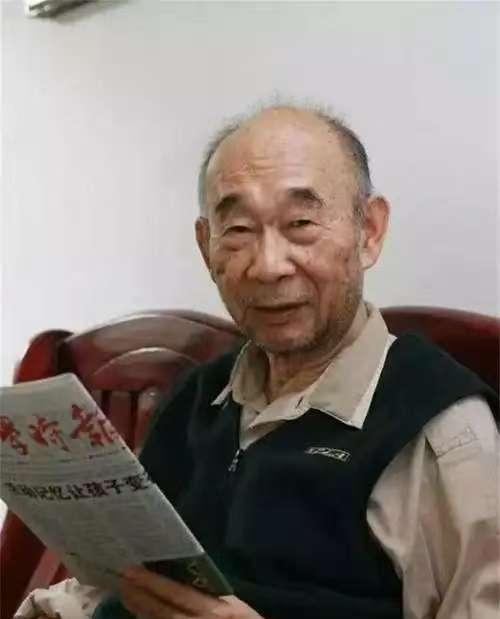

中国导弹为什么如此精准?全靠这位身穿5块钱背心的老人!他曾用18月就破解了“钱学森密码”,实现了导弹“指哪打哪”,这可是连美国科学家都无法完成的研究 ,他却做到了。他就是中国激光陀螺之父,高伯龙院士。 激光陀螺是一种重要的惯性导航仪器,它能为导弹提供高精度的姿态和航向信息,使其能够准确命中目标,经常用于各种打击武器的使用。 而在上个世纪这对于我们来说还是一大研发难题,可没想到最后却被一位身穿几块钱钱衣服的老人给攻克了。 上世纪七十年代,国内在激光陀螺相关的光学、电子学等基础学科和技术方面积累较少,还比较缺乏相关研究经验和技术人才。 再加上当时其他国家对这方面的技术保密,禁止向我国转让相关技术和设备,因此我们只能依靠自身力量进行探索。 他出生于广西南宁,长大之后因为目睹日军侵略广西,于是他投笔从戎,后又忍受不了国民党军中的腐败现象。于是抗战胜利后他重新回到校园,开始在上海继续学习,两年之后考入清华大学物理系。 完成学业之后由于他在校的突出表现,因此被分配到中科院的应用研究所工作。 1971 年,钱学森在深入研究后,秘密将两张记载着激光陀螺原理及相关公式的纸条传递给了国防科技大学。 钱老未雨绸缪,意识到了激光陀螺技术对中国航天航空和国防军事事业的重要性,但是因为自身任务繁重,无法亲自开展研究,于是将这一重任托付给了国防科技大学。 然而,上面的内容并不细致完善,只有该项目的大致原理,但这也是当时国内关于激光陀螺的全部资料。 在国外技术封锁、国内相关研究基础薄弱的情况下,仅靠这两张纸条研制就想要研制出激光陀螺,难度极大,因此也被称为“钱学森密码”。 在1975年高伯龙院士开始参加国防科大激光陀螺研究工作,之后凭借他深厚的数理功底,通过大量计算和实验。从这两张纸条中反推出激光陀螺的若干关键理论认识和结论,仅仅用了十八个月就破译了“钱学森密码”。 之后他因地制宜,对激光陀螺的四种方案进行全面分析,最终确定四频差动激光陀螺为主要研究方向。 此外他还领导团队人员对国产镀膜机进行自主改造,力图达到生产所需,他们从最基础的学起,成功完成机器的改造设计。 之后他又带领团队对光学监控系统进行改造,提高了光学薄膜厚度的控制精度与可靠性,使改造后的镀膜机和监控系统互相配合使用。 历经努力,终于1994年成功推出首台激光陀螺工程化样机,标志着中国成为全球第四个可自主开展激光陀螺研制的国家 。 他的这项成就显著提升了中国武器的命中精度和作战效能,增强了国防力量,维护了国家主权和安全。同时帮助了中国的航天事业在载人航天、深空探测等领域实现高精度的轨道控制和姿态保持,提升了中国在航天领域的国际地位。 而且高伯龙院士还带动了相关领域如光学、电子学、材料学等的发展,培养了一批专业人才,为中国科技的整体进步奠定了基础。 除此之外还打破了国外在激光陀螺上的封锁和垄断,实现了自主研发设计,降低了对其他国家先进技术的依赖,保障了国家战略安全。 在国际层面,这一变化重塑了世界军事格局,引发全球范围内该技术领域的发展浪潮与激烈竞争,成为推动技术持续革新与迭代的强大动力。彰显了中国在高端科技领域的自主创新能力,提升了中国的国际影响力和话语权。 高伯龙院士将全部精力和心思都放在了科研工作上,对生活中的物质享受毫不在意。他穿着简单朴素的背心,一心扑在激光陀螺等科研项目中,为我国国防科技事业做出了卓越贡献。 这种对科研的执着追求和对物质生活的淡泊态度,成为他高尚品格的一个鲜明写照,也让人们对这位杰出科学家更加敬重。 信息来源:中国青年报《中国“激光陀螺奠基人”高伯龙:永不停转的“陀螺”》