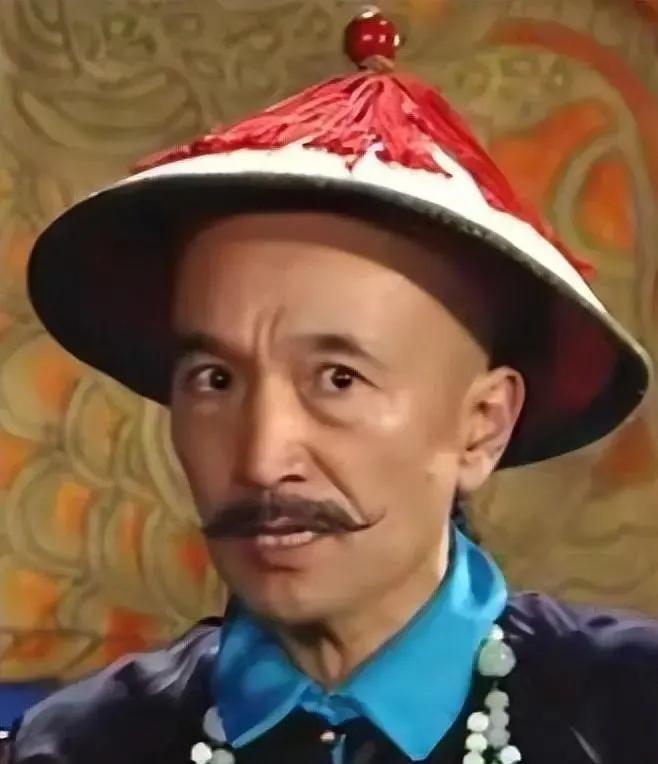

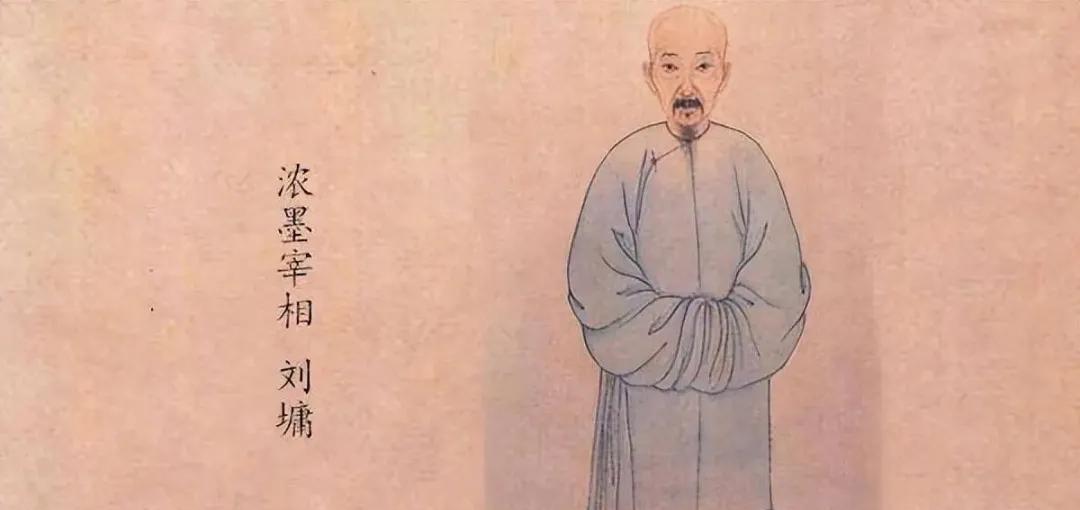

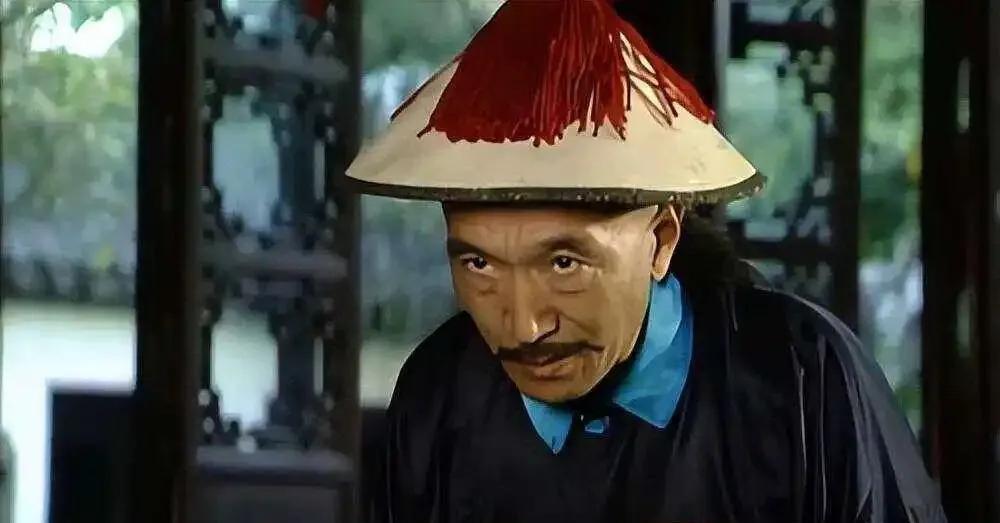

一天,乾隆突然来了好奇心,问刘墉:大清朝一年生多少人、死多少人?刘墉略微沉思片刻,便答了出来。 刘墉出生于山东的一个官宦世家。他的曾祖父刘必显在顺治年间考中进士,祖父刘棨在康熙朝以清官著称,而父亲刘统勋更是乾隆帝极为倚重的股肱大臣,官至东阁大学士兼军机大臣。 乾隆帝对刘统勋的评价极高:“遇事既神敏,秉性复刚劲,得古大臣风,终身不失正。” 据《清史稿》记载,刘墉自幼聪慧,饱读诗书,深受儒家文化熏陶。他没有参加常规的科举考试,凭借恩荫举人的身份,在33岁时直接参加了当年的会试和殿试,并一举考中进士,随后进入翰林院。 1758年刘墉的父亲因事获罪,被革职外放,刘墉受到牵连。但他在外放期间表现得极为出色,严肃认真,办事不畏强权,不怕得罪上司,对百姓关爱有加,唯恐百姓受苦,整顿地方秩序,深受百姓爱戴。 1771年,刘墉被召回京城,担任吏部尚书。此时,乾隆帝的第一宠臣和珅正权倾朝野,擅弄权威,排除异己。 某年修缮御花园,和珅中饱私囊,竟将汉白玉石料偷换成自家假山石。早朝时分,刘墉故意反穿朝服,等和珅出言弹劾时,刘墉突然发难:"和大人既知正反重要,为何将御花园的石料也翻面充新?" 证据确凿之下,骄横一时的和珅只得认罪退赃。后来有门生大着胆子问刘墉,“同和大人对着干,岂不是拿自己的顶戴和性命开玩笑,谁不知道和珅是皇帝身边的大红人。” 刘墉不屑道:"见蠹虫蛀梁而不除,终有一日大厦倾颓。" 乾隆年间,民间曾流传一句话,叫"伴君如伴虎,刘墉偏能骑虎背。"这位以"罗锅"形象深入人心的大学士,在波谲云诡的朝堂中,以一张巧嘴,既保全了性命,又守住了气节。 据说那日养心殿议事毕,乾隆忽然叫住正要告退的刘墉:"刘爱卿可知京城九门每日进出多少人?" 殿中众臣屏息凝神,习惯了乾隆的调侃,便知道皇帝这是诚心为难刘墉,也等着看他怎么回答。答对了,也无从考证,是对是错都在皇帝一句话的事,要是胡编乱造,稍一不注意就是欺君之罪。 无解之题。 谁知刘墉不假思索:"两人。" 在众人错愕间,他徐徐道破:"无非男女两种人耳。"乾隆抚掌大笑,却又抛出更刁钻的问题:"那我大清一年生多少人?死多少人?" 这个问题如果还和上面的答案一样,那投机取巧的就太明显了。谁知刘墉根本不怕,捻须沉吟,忽然眼睛一亮:"回万岁,生一人,死十二人。" 乾隆蹙眉略有惊讶,大清幅员辽阔,别说整个京城,就是紫禁城了每天死的人都不止这个数,刘墉这也太放肆。 见龙颜骤变,他连忙解释:"新生者皆属同一生肖,故曰生一人;逝者则十二生肖俱全,故称死十二人。"满朝文武恍然,乾隆更是龙心大悦,当场赏金百两。 散朝时,有同僚低声叹服:"刘大人这是把《周易》的'变通'二字,化作了护身符啊。" 但刘墉的智慧绝非仅用于文字游戏。 这种刚直在面对乾隆时也毫不逊色。 皇帝为修建圆明园私拆明陵楠木,这种事本来做的神不知鬼不觉,偏让刘墉知道了。 刘墉在朝会上发问:"按《大清律》,盗墓者该当何罪?" 乾隆说应该死罪。 刘墉又问:"天子犯法,可与庶民同罪否?"乾隆一听,知道刘墉肯定是要拿金丝楠木做文章了,便自圆其地说:“朕是重修长陵另当别论。” 刘墉几番争辩,最后最终逼得乾隆以"发配江南"自罚。 离京南巡途中,皇帝半开玩笑命他跳河尽忠,刘墉却正色道:"屈原投江为谏昏君,今遇明主,臣当效仿魏征活谏。" 乾隆听后只好放弃了对他的惩罚。

评论列表