2025年农历除夕,当央视春晚零点钟声响起时,一群特殊的“舞者”正随《春节序曲》翩然起舞。

2025年央视春晚同款舞蹈机器人

这些并非血肉之躯的表演者,是来自宇树科技搭载具身智能(EmbodiedAI)的人形机器人。它们是如何突破传统机器的局限,展现出近乎生命的灵动的呢?让我们一探究竟。

运算智能与具身智能的分野

机器人(Robot)的概念最早可追溯至1920年捷克作家卡雷尔·恰佩克的科幻戏剧《罗素姆的万能机器人》,人类始终憧憬创造兼具智能和感知能力的非生命体。1950年,被誉为“人工智能之父”的英国科学家图灵在《计算机器与智能》中给出了机器智能发展方向的设想:一个方向是培养抽象思维能力(如数学推理、棋类博弈),即运算智能;另一个方向是通过精密的传感器实现环境交互学习,即现今的具身智能。

自动售卖机器人(供图/律原)

当前主流AI成果多属运算智能范畴:DeepMind的AlphaGo在2016~2017年连续击败围棋顶尖选手;2022年ChatGPT与2024年DeepSeek等大语言模型已实现流畅的人机对话。相较之下,具身智能因需构建完整的感知—决策—执行闭环,技术难度显然更高。20世纪80年代,“莫拉维克悖论”(由人工智能和机器人学者所发现的一个和常识相左的现象)即揭示:实现人类级运动协调能力(如行走、抓取)的复杂度远超抽象推理。

从机械臂到智慧非生命体

1959年,首台工业机器人尤尼梅特(Unimate)在美国诞生。它被设计用来搬运传送带上的工件,每个动作都需要程序员提前编写指令。2016年,美国波士顿动力公司发布了一段震撼视频:他们的机器狗在实验人员用冰球棍推搡时,竟能像真正的狗狗那样调整重心保持平衡。这个瞬间标志着机器人开始突破程序的桎梏,逐渐有了生物般的环境适应性。

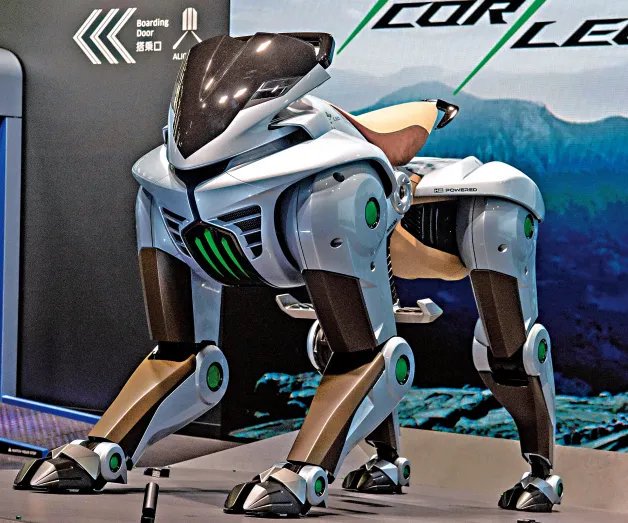

2025年大阪世博会上日本川崎重工推出的可骑乘四足机器人

具身智能的核心在于“感知-行动”闭环。以清理拖鞋为例:人类通过视觉测距→大脑决策→肢体执行的流畅过程来完成,机器人系统则需要摄像头、力觉传感器、处理器与执行机构的精密配合。目前机器人完成此类动作的时效性仍远逊于人类,但已展现出从“机械工具”向“智能体”进化的可能。

自然界的智能启示

章鱼的软体结构赋予其惊人的环境适应性——无需刚性骨骼即可完成开瓶盖、变形等高难度动作。受此启发研发的软体机器人,能穿越狭窄缝隙,在救援领域大显身手。这种突破传统机械结构的设计,正是具身智能的重要突破。

中国科技大学研发的“章鱼"触手机器人能抓取任意物体

更令人称奇的是昆虫的群体智慧:单个蜜蜂脑容量只有芝麻粒大小,但蜂群通过触觉信息能高效决策新巢址。受此启发,科学家开发出蜂群无人机系统,通过物联网实现数百架设备的协同感知与任务分配,展现出了超越个体的集体智慧。

会“生长”的具身智能

在医疗康复领域,具身智能也正在创造奇迹。瑞士苏黎世联邦理工学院研发的智能假肢,能通过肌电信号识别使用者意图。更神奇的是,假肢内置的触觉传感器会让使用者真实感受到握力大小,就像重新长出了手掌。这种“人机共生”正在帮助残疾人重获新生。

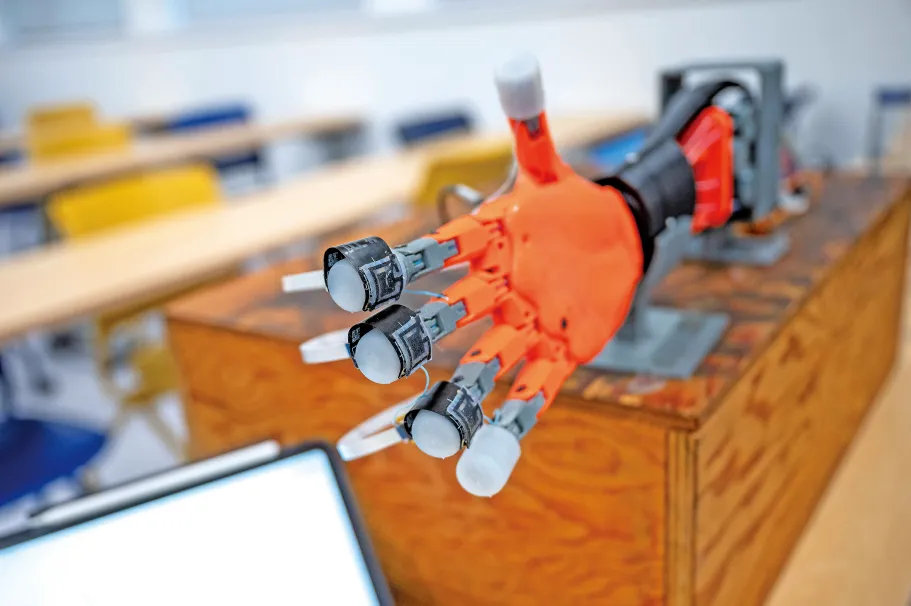

科学家研发的新型软传感器,可提高机械臂的灵敏度

具身智能还使教育迎来全新可能。北京市某中学引入的“AI实验室助手”,不仅能识别学生在实验操作中的危险动作,还能通过调整机械臂的阻尼,引导学生规范使用仪器。这种“润物细无声”的教学方式,让安全规范内化为学生的肌肉记忆。

当人工智能突破数据处理的边界,通过具身交互实现与物理世界的“呼吸与共”,我们终于窥见智能技术的生命维度。这不仅预示着科技革命的下一站,更提醒着我们:生命系统历经亿万年进化形成的智能范式,始终是技术创新的终极灯塔。

责任编辑|李银慧高琳赵青云

运营编辑|赵青云

质量审核|岳焕琦王维嘉