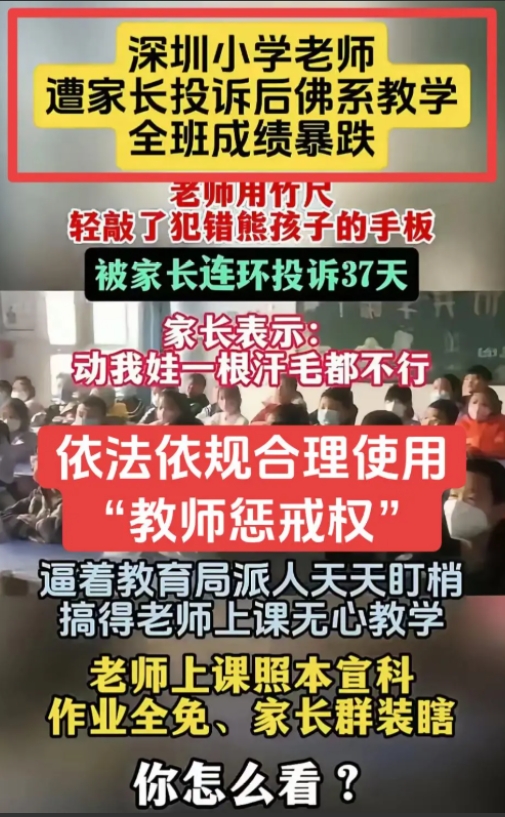

3月19日,深圳某小学老师用戒尺打了三个孩子的手板,没想到被孩子家长连环投诉37天,气得老师佛系教学摆烂,全班成绩直线下降,有孩子家长受不了,在群里发了一顿话,让网友炸锅了!

一个原本平静的家长群,突然被一条愤怒的消息打破了宁静:“各位家长,我实在忍不住了……某某家长我就不点名了,请你不要动不动就投诉老师了!”字里行间,焦灼与无奈呼之欲出,紧接着,更多家长的抱怨如潮水般涌来,矛头纷纷指向群里那几位出了名的“爱投诉”的家长。

事情发生在3月19日,深圳一所小学。三个学生因没好好完成学习任务,班主任老师本着“恨铁不成钢”的心情,用尺子轻轻敲了敲他们的手心,意在提醒和教育。谁知,这在许多人看来再寻常不过的举动,在一位家长眼中却被无限放大。

孩子回家一哭诉,这位家长便勃然大怒,认定老师伤害了自己的“宝贝”,二话不说就发起了一连串的投诉。学校为平息事态,自然会对老师进行处理。这位老师呢?在感到委屈与无奈之后,索性选择了最直接也最消极的方式,“摆烂”。

曾经的负责与严厉不见了踪影,取而代之的是上课照本宣科,课后不闻不问,作业也只是象征性布置一下。至于学生是否完成、学习效果如何,似乎都与她无关了。老师是轻松了,可孩子们的成绩却像坐上了滑梯,单科平均分据说竟暴跌了15分。

不难想象,当家长们看到孩子昔日负责的老师变得如此“佛系”,对自己孩子学习上的问题视而不见时,内心是何等焦虑。一位在编乡村女教师也曾分享过类似的无力感。她曾因学生不听话、不背课文重点导致考试乱写而生气,让那些孩子站着听课。

结果,一个孩子回家添油加醋一说,第二天其父母便冲到学校兴师问罪,质问老师为何区别对待。尽管她解释并道了歉,家长依旧不依不饶。从那以后,她再也不敢多管那个孩子,用她的话说:“多一事不如少一事,不是我赌气,我真的不敢惹他了。”

这种“不敢惹”背后,折射出老师们在面对过度保护、甚至有些“小人之心”的家长时,普遍存在的困境。他们既要履行教书育人的职责,又生怕随时可能降临的投诉和指责,最终,一些老师可能就选择了明哲保身,放弃了那些可能引起争议的教育行为。

当“佛系教学”成了老师们自我保护的“保命符”,短期影响立竿见影。课堂上,老师们可能只满足于完成教学,不再拓展延伸,也不再根据学生情况调整节奏。

曾经的课后辅导、作业精讲、个别谈心,都可能因“多一事不如少一事”的心态而被省略,极端情况下甚至可能出现“作业全免”。由此带来的后果便是学生成绩的直线下降,那令人触目惊心的“单科平均分暴跌15分”。

如果说短期影响是成绩滑坡,那么长期来看,这种“佛系教学”模式对学生学习习惯、学习能力的侵蚀更为深远。老师一旦不再严格要求,学生很容易滋生惰性,学习的主动性和自觉性会大打折扣。他们可能会习惯于浅尝辄止,满足于一知半解,缺乏深入探究的动力。

在老师“摆烂”后,竟有75%的家庭连夜给孩子报了补习班,数学英语一对二,每个月凭空多出三千多元的开销。

这不仅加重了家庭的经济负担,也让孩子们在繁重的课业之余,又增加了额外的学习压力,身心俱疲。家长们原本希望通过投诉来“保护”孩子,结果却可能将孩子推向一个更辛苦、压力更大的学习深渊。

其实,问题的症结或许并不在于惩戒本身,而在于家校之间缺乏有效的沟通与信任。许多家长听到孩子片面之词,往往情绪先行,不问青红皂白就将矛头指向老师。

正如那位乡村女教师的经历所揭示的:“家长这么一问基本就很清楚了,这孩子大概率在家没说实话。”如果家长能先冷静下来,与老师坦诚沟通,了解事情的来龙去脉,或许很多矛盾都能避免。

学校应为老师的合理教育行为提供必要的支持和保障,比如制定更清晰、更具操作性的教育惩戒规则,明确老师在教育过程中的权利和责任边界,让老师在管教学生时能做到有理有据,也能免除后顾之忧。

有网友提议,探索更具弹性的分班模式,让认同不同教育理念的家长有自主选择的空间,并签订相应承诺书,但这显然需要更审慎的论证和实践。

说到底,教育从来都不是单方面的事情,它是学校、家庭、社会共同作用的结果。回到最初深圳的事件,那些在家长群和社交媒体上吐槽“乱投诉”家长的声音,以及一些人回忆起自己读书时父母对老师“不听话你就打”的支持,都反映了一种朴素的愿望。

希望老师能真正负起责任,好好管教孩子。老师打孩子手板固然有可议之处,说明其教育手段有待改进,但正如有人指出的,“他们也完全可以不管这些孩子的。”如果老师们都因害怕被投诉而选择“摆烂”,对那些学习习惯不好、自制力不强的孩子来说,这无异于一场灾难。

讨论这个话题,并非鼓励体罚,而是希望透过现象看到本质。那些“愿意跟你家孩子生气”的老师,那些在规则边缘游走,冒着风险也要“鞭策”孩子“长记性”的老师,他们的初衷往往是好的,是责任心的体现。

评论列表