彭德怀临终前几次开口说想见浦安修,但她一直没来,医院的走廊里,医生等着、护士等着,连侄女彭梅魁也劝她:“你不来,他就走得不安心。”

可她一句话拦住了所有人“我们早就不是夫妻了。”这句话传出去,彭家人气炸了,1974年11月29日,彭德怀闭上眼睛,没等来浦安修。

浦安修不是没接到通知,组织前后通知过不止一次,她却一次都没露面,她不是真的铁石心肠,她怕,怕因为自己的身份被牵扯,怕她这个“问题人”连累更多人。

她给自己找了理由,说他们早就分开了,说自己无权再去,但心里明白,这是在逃避。

彭德怀临终前的那几天,一直念着她的名字。

彭梅魁事后回忆:“他眼睛一直盯着门口,不说话,后来我们才知道,他在等浦安修。”

浦安修知道这件事,是在彭德怀去世之后,那一刻,她崩溃了,她没哭出声,脸却惨白,她明白,错过这一次,是一辈子的事了。

葬礼她来了,穿着一身黑,站在角落,彭家的亲属见到她,脸色都不好看,没人跟她打招呼,也没人给她让位。

彭梅魁甚至当着人说:“你来干嘛?你连最后一面都不见,还装什么‘彭夫人’?”

她没反驳,也没争辩,她低着头,一直站到仪式结束,那天,北京刮着风,风吹得人脸疼,她的手攥得紧紧的,手心里全是汗。

彭德怀死后,浦安修的处境更加尴尬,她想处理一些遗物,彭家人没让她碰,说她没资格。

彭德怀的一些手稿、书信,她一个都没能带走,她不敢争,也没力气争,她知道,自己在人家眼里,早就不是“彭夫人”了。

1978年,平反了,组织通知她,可以恢复工作、保留待遇,还问她愿不愿意搬进部队宿舍,她摇头谢绝了,说自己习惯现在的房子。

这套房子很旧,楼道里连灯都没有,她每天晚上得摸着黑爬楼。

邻居劝她:“你何必这么苦自己?”她笑笑说:“我不是干部,也不是夫人,我就是个普通人。”

她不想争名分,也不再解释过去的事,但她做了一件事,整理彭德怀的手稿。

没人安排她去做,也没人指望她能坚持,她自己一个人跑图书馆、查档案、找老战友,一遍遍核实资料,她怕写错一句话,怕有人说她乱编。

1981年,《彭德怀自述》出版了。一时间,很多人跑来买书,书印了上百万册,成了了解彭德怀的重要资料。

可外人不知道,这本书浦安修花了多少心血,有一次,她去太行山找资料,摔了一跤,腿肿了半个月都没好,她不吭声,拄着拐杖继续跑访。

彭家人看到这本书,起初不太愿意看,觉得她可能会“自说自话”,结果翻了几页,没人说话了,后来有人私下说:“她是真想还原彭总的样子,不是想给自己脸上贴金。”

她做这事,不是为了立传,是为了还债,她曾在追悼会后对杨献珍说:“当年我吃下那块分手梨,是我不对。”她说这话时,眼眶通红。

分手那年,她没挽留,彭德怀走时,她没送终,她觉得,做再多事也弥补不了,但她还是去做了。

她晚年一个人住,家里没有电视,没有电话,屋里最显眼的,是那几摞厚厚的手稿。

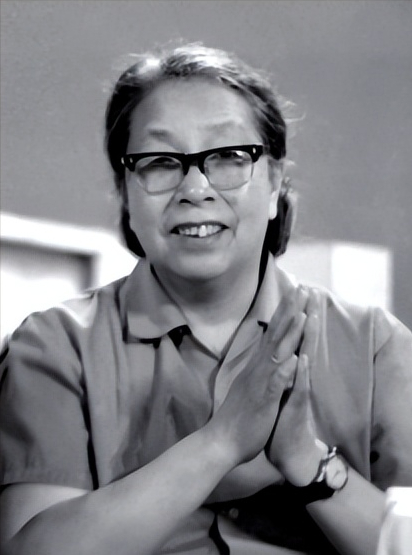

她常常一个人坐在桌前,戴着老花镜,一页一页翻,有时候半夜还亮着灯,邻居敲门问她是不是身体不舒服,她才关灯躺下。

彭德怀补发的4.8万元工资到账时,组织问她打算怎么用,她没多想,把1万捐给了家乡乌石小学,其余的分给了彭德怀的侄辈和旧部,自己只留了几千块养老。

她说得很轻描淡写:“我又花不了多少。”

晚年她不愿被人叫“彭夫人”,有人客气喊她,她摆摆手:“我是他遗孀,不是夫人。”她心里清楚,“夫人”是荣誉,她不配。

她只想做好一件事,把彭德怀留下的东西整理好,让后人知道他是个什么样的人。

《彭德怀传》1993年出版前,她最后一次找杨尚昆,请他监督书稿,说自己不放心,她怕出错,怕不准,她不敢马虎,因为这是她晚年唯一的事。

她去世那年没什么人知道,几张旧报纸登了讣告,说她是“彭德怀遗孀”。

彭家人去吊唁,送了一束白花,说:“她用余生把事情做圆了。”话不多,但很重。

她的人生没有高潮,也没有喜剧结尾,错过的永远错过,但她没躲着过日子。

她用自己的方式,把一个人的形象立了起来,她没再说过悔字,但所有的行动,都写着两个字——“补偿”。