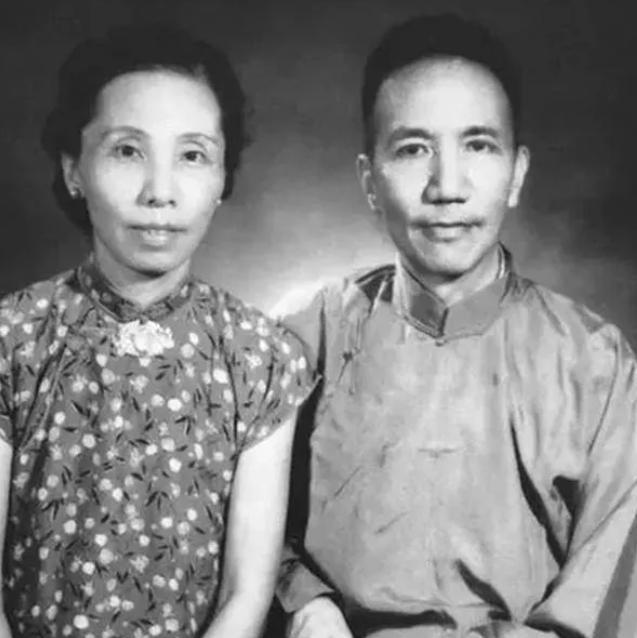

1969年,80岁的陈寅恪去世,可是妻子唐筼看上去并不悲伤。72岁的她平静地给丈夫料理后事,然后安排自己的事情。然而,她突然开口说的一句话,瞬间让女儿们痛哭不已。 1969年深秋,广州城里飘着凉风。 八十岁的陈寅恪躺在床上已经说不出话,妻子唐筼握着他枯瘦的手,看着这个相伴四十载的读书人慢慢合上眼睛。 72岁的老太太没掉眼泪,有条不紊地给丈夫擦身子、换寿衣,把早就备好的挽联端端正正挂在墙上。 三个女儿红着眼眶帮忙料理后事,谁也没想到母亲突然说了句:"等把你们父亲送走,我也该收拾收拾跟着去了。" 这话像把刀子扎在女儿们心上,大女儿陈流求当场哭得直不起腰。 街坊邻居都说唐先生心硬,可只有真正懂得的人才明白,这对患难夫妻早就把生死看成了平常事。 要说唐筼的命,打小就比别人苦三分。 1898年冬天,广西桂林唐家大宅里,当家主母拼死生下个女婴就咽了气。 襁褓里的唐筼被抱给大伯母养着,虽说吃穿不愁,可到底比不得亲娘在身边。 好在养母是见过世面的新派女性,带着她在天津女子师范学堂念书,十八岁就当了小学教员。那会儿大清朝还没亡,女子能当老师可是件新鲜事。 1928年开春,清华园里的海棠花开得正好。 三十八岁的陈寅恪夹着教案往教室走,正巧碰上体育老师郝更生。 这位留过洋的体育教员神神秘秘地说:"陈先生,我朋友家挂着幅诗,落款'南注生',您学问大,给掌掌眼?"陈寅恪眼睛一亮:"这可是唐景崧的别号!快带我去见见这位后人!" 就这么着,两个相差八岁的人在北平城西的胡同里见了面。 陈寅恪看着眼前这位穿月白衫子的姑娘,说话轻声细语,可眼神里透着股韧劲儿。 唐筼听说这位留洋多年的教授能背出祖父《请缨日记》里的段落,心里头直打鼓。 那年头自由恋爱刚时兴,两人书信往来大半年,倒把诗词当红娘,转年就在上海办了婚事。 新媳妇过门没享几天福,头胎生大女儿时就差点要了命。 大夫说是心膜炎转成了心脏病,月子里咳得整宿睡不着。 陈寅恪急得把德国带回来的怀表当了买药,唐筼却反过来安慰他:"我命硬,阎王爷还不敢收。"这话说了不到十年,北平城里就响起了炮声。 1937年卢沟桥事变那会儿,陈寅恪正在清华教书。日本人占了北平城,教授们商量着往南边撤。 唐筼抱着小女儿,拖着病身子跟丈夫辗转香港、昆明。 最苦的时候全家挤在漏雨的阁楼里,她拿嫁妆镯子换了两袋米,还跟女儿说:"咱们就当在野营,你爹的藏书可比米袋子金贵。" 1945年成都的冬天冷得刺骨,陈寅恪的眼睛彻底看不见了。 唐筼把煤油灯捻亮些,握着丈夫的手说:"往后我就是你的眼睛。" 这话说着容易,做起来可要了命。 每天天不亮就得起床,先给丈夫念报纸,再誊写口述的文章。有回女儿看见母亲半夜趴在书桌上打盹,钢笔水把袖口染黑了一大片。 解放后日子更不好过,陈寅恪被扣上"旧知识分子"的帽子,原先的助手都躲得远远的。 五十多岁的唐筼挎着布包,顶风冒雨去图书馆查资料。 有次在台阶上摔断了腿,硬是爬着把借来的书护在怀里。回到家还跟丈夫说笑:"我这是给咱们家省了医药费。" 1966年夏天,红卫兵冲进中山大学家属院。 他们把陈寅恪的藏书扔进火堆,唐筼突然扑上去抢回几本手稿,挨了好几脚。 那天晚上,她摸着丈夫满是伤痕的手说:"书烧了还能再写,人在就好。"其实她背上疼得整宿没合眼,第二天照样给丈夫读《资治通鉴》。 要说这对夫妻最让人动容的,还是唐筼替丈夫写的那些交代材料。 每回挨完批斗,她摊开稿纸先写"我有罪",接着话锋一转,把陈寅恪的学术成就写得明明白白。 造反派看不出来,还以为这个老太婆老实,其实她早把想说的话藏在字缝里了。 陈寅恪走的那天早上,难得精神好,说要听妻子念段《柳如是别传》。 唐筼捧着书念了半章,听见丈夫喉咙里咕哝了句什么,凑近了才听清是"辛苦你"。这三个字成了最后的告别。 街坊们都说唐先生心狠,丈夫走了也不见伤心。 可只有女儿们知道,母亲夜里总摸着父亲常坐的藤椅发呆。 四十九天后,唐筼真的跟着去了,临走前把丈夫的文稿理得整整齐齐,最后一页写着:"此稿可托付流求。" 如今中山大学的老教授们提起这对夫妻,总爱说个比喻:陈先生是棵千年古树,唐先生就是树下那捧土。 看着不起眼,可没这捧土,古树哪能经得住百年风雨?这话说得实在,过日子不就是这样,再大的学问也得有人守着那盏灯。 (信源:广西师范大学出版社《陈寅恪唐筼夫妇遗札》收录唐筼绝笔) (中国社科院近代史所藏"文革"时期陈寅恪档案材料 (广东人民出版社《陈寅恪家书》收录唐筼代笔书信) (三联书店《陈寅恪的最后20年》记录抗战期间流亡生活) (中华书局《陈寅恪集·书信卷》收录其与友人谈及婚恋经过) (中山大学档案馆藏《唐筼生平档案》记载其早年教育经历)