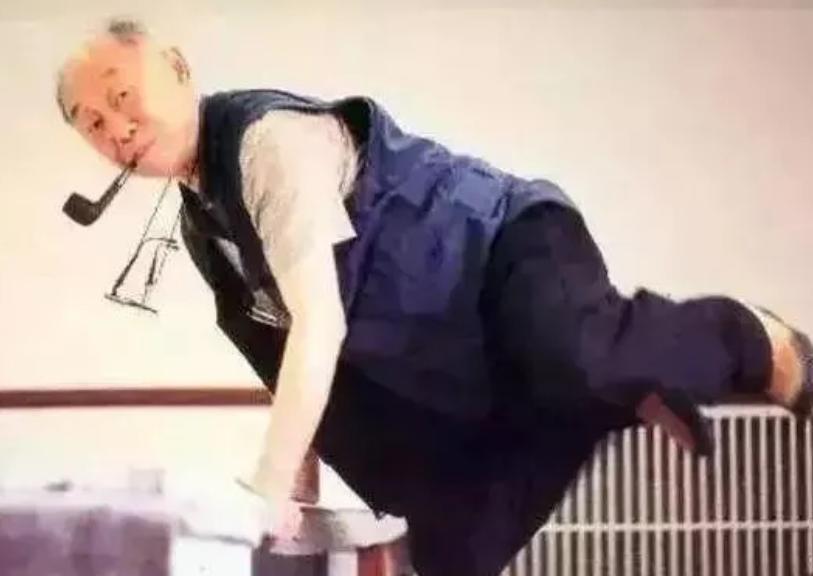

1942年,18岁的黄永玉让弘一法师为他题字,法师微微一笑答应了,他叮嘱道:切记,4天内务必来拿。没想到,黄永玉8天后才去,当他看到禅房里的字时,立即朝着卧室床前,扑通一声跪倒在地,号啕大哭起来。 1942年福建一座古庙里,18岁少年黄永玉与弘一法师的相遇,开启了一段跨越时空的缘分。 少年人特有的莽撞与老僧人的慈悲包容,在白玉兰树下碰撞出意想不到的火花。 这场看似平常的邂逅,却在时光流转中沉淀成中国艺术史上一段耐人寻味的往事。 那年盛夏蝉鸣正盛,黄永玉在寺庙里闲逛时,看见枝头玉兰花开得正好。 他手脚麻利地爬上树干,正要把花骨朵往怀里塞,身后传来温和的劝阻声。 回头看见个清瘦的老和尚,穿着打补丁的僧袍,眼神却亮得惊人。 少年人嘴硬顶撞,老和尚也不恼,反倒引着他往禅房去。 这段往事后来被收录在《黄永玉自述》中,成为研究两位人物交往的重要史料。 禅房里的场景让少年开了眼界。案头摆着丰子恺、夏丏尊这些课本里人物的来信,墙上挂着笔力遒劲的书法。 当得知眼前僧人就是《送别》词作者时,少年顿时把先前的狂傲收了个干净。 中国佛教协会官网的弘一法师生平资料显示,这个时期的李叔同早已斩断尘缘,却仍保留着对艺术后辈的关怀。 求字过程颇具戏剧性。少年直言法师早期书法"没力道",待见到丰子恺信封后立即改口。 老僧被这率真打动,允诺为其题字,特意嘱咐四日后来取。 可少年玩心重,八天后才想起这茬。 再进禅房时,案头整齐叠着"不为自己求安乐,但愿世人得离苦"的墨宝,卧榻上却只剩圆寂多时的老僧。 这段经历后来被黄永玉写进回忆录,字里行间仍带着当年的愧疚与震撼。 经此一事,少年人开始认真对待艺术追求。 据《中国现代美术家年鉴》记载,黄永玉后来在荷花写生上下足苦功,累计完成速写八千余幅。 寒冬腊月裹着棉袄蹲荷塘,三伏天顶着草帽画莲蓬,这些场景被当地村民当作奇谈。 九十年代中国美术馆举办的"荷韵"专题展,半数展品出自这些写生稿。 特殊时期的遭遇更显其风骨,批斗会上拒不认罪的硬气,牛棚里偷藏画稿的坚持,这些细节在《二十世纪中国美术口述史》中均有记载。 平反后创作井喷,木刻《阿诗玛》系列被大英博物馆收藏,成为中西艺术交流的重要见证。 这些成就在2013年国家博物馆举办的"黄永玉九十艺术展"上得到系统呈现。 步入晚年不改赤子心性,玩跑车、搞收藏的新闻常见报端。 2016年《新京报》专访中提到,他车库里的法拉利跑车常借给美院学生当写生对象。 面对"炫富"质疑,老人笑着解释:"机器和画笔都是认识世界的工具。" 这种态度在艺术圈引发热议,人民网曾刊发评论文章《从黄永玉看艺术家的生命状态》。 对待毕生心血更是洒脱,2008年将百余件代表作捐赠给中央美术学院,其中包括与弘一法师交往时期创作的《禅意》系列。 校方特意设立专题陈列室,这批作品现已成为研究中国现代艺术转型的重要实物。 捐赠仪式上那句"好东西要留给懂的人",被《光明日报》头版报道。 如今在湘西凤凰古城,黄家老宅改造成的艺术馆终年游人如织。 展厅最显眼处挂着那幅"不为自己求安乐"的书法复制品,真迹保存在故宫博物院近代文物库房。 玻璃展柜里并排放着弘一法师圆寂时的禅房照片,与黄永玉晚年挥毫的影像形成奇妙呼应。 文化部官网将其列为"二十世纪人文精神传承典型案例"。 从狂傲少年到艺术大家,从牛棚囚徒到跑车玩家,黄永玉用九十载光阴诠释了何为"真性情"。 中国文联主席孙家正曾评价:"在他身上,我们看到了传统文化与当代精神的完美融合。" 这种融合不是刻意为之,而是历经沧桑后依然保持的生命本真。 正如那幅穿越时空的书法,承载着两代人对艺术与人生的理解,在岁月长河中熠熠生辉。 官方信源: 中国国家博物馆官网《黄永玉九十艺术展》展览档案 中国佛教协会官网《弘一法师年谱》 中央美术学院官网藏品数据库 《黄永玉自述》(人民文学出版社2010年版) 《二十世纪中国美术口述史》(中国美术学院出版社2005年版)