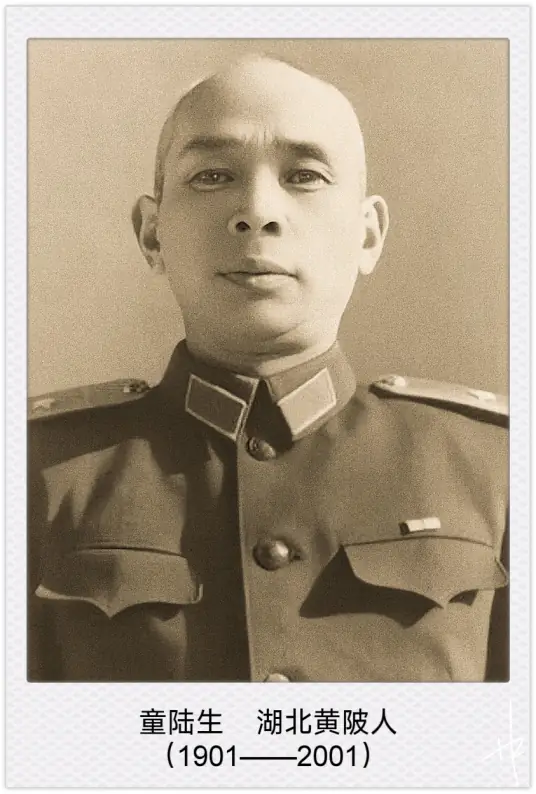

童陆生这个人,资历够老,官也够正,但军衔却一直抬不上去,这事在当年军队里不算稀奇,可一等就是三十年,直到1984年才被人“捞”出来,说句不好听的,要不是杨尚昆出面替他说话,怕是这辈子都翻不了身。

一个在大革命时期就干到团级的老革命,怎么到头来连个中将都捞不着?故事从这儿才刚刚开始。

童陆生1927年就上了战场,那年国共合作刚破裂,武昌街头子弹乱飞,他当时是个年轻的团附,兼着参谋长,跟着北伐军一路打到鄂西。

在一次作战中,上级受伤,他临时接过指挥权,把队伍稳住了,按说这种经历,放在后来的评级里,不该吃亏。

可天不遂人愿,革命转折太快,大革命失败后,部队分崩离析,他转到鄂西继续干地下兵运工作。

这种工作当时非常重要,但没什么“显绩”,也就是看不见摸不着的那种贡献,后来,他又参加了鄂西红军的组建,和李富春搭档,干的是参谋长的活,整天研究军事路线图。

1936年他调入杨虎城的部队,当了旅参谋长,这个岗位属于实职,但时间不长,赶上西安事变,他参与了中间的传话协调。

当时能接触到那种级别的谈判人员,说明他在内部是有信任度的,抗战打响后,他被派到山东做地下联络,后来又回延安,进了军委四局,一直干到副处长。

这些年,他没离开过机关,部队一线基本没去过,也正是因为这样,1952年军职评级那年,他卡住了。

军衔主要参考前线战功和实战经验,童陆生虽然干了不少事,但没有拿得出手的大仗。

等到1955年正式授衔,军委把他定为正军级,给了少将,这对他来说是个打击,因为他当年跟不少人是同一级的,有的人已经评了中将,甚至还有冲上将的。

这事一直放在那儿,童陆生自己嘴上不说,心里却憋着,他知道当年一起混战壕的老兄弟,有的靠战功上去了,有的靠“山头”上去了,他这种在机关里干活的,就没人搭理。

事情的转机出现在1984年,那年,杨尚昆担任中央军委秘书长,开始清理一些历史遗留问题。

他翻到童陆生的材料,一看资料就皱眉了,他对身边人说:“这人是1927年就当团级干部的,正军级少将太低了。”

杨尚昆自己也做过兵运工作,知道这类干部当年起的作用,他亲自向上级打报告,提出童陆生的待遇要提。

事情不是说提就提的,牵涉到整套军队职级体系,但杨尚昆是有分量的人,他一开口,下面开始重新核对资料,把童陆生几十年的履历重新梳理了一遍。

从大革命起算,他算是红军最早那拨干部之一,在鄂西、延安、山东都有系统性工作经验。

虽然没有带兵打过硬仗,但组织协调、后勤保障、战略配合,这些都不是小事。

评估小组最后给出的结论是:提升军职待遇到副兵团级,享受相应的生活和工作配套。

结果出来后,童陆生很平静,没有流泪,没有激动,他只是说了一句:“晚了点。”他知道这是对他的一种认可,也是一种补偿。

杨尚昆的这次举动在军内引起了一些讨论,有些人不太认同,觉得机关干部就是机关干部,不能跟前线将领比。

但也有人说,没这些在后方组织兵力、协调各方的“幕后人”,前线将士上哪打仗去?

有意思的是,童陆生的待遇一提,大家开始翻查类似情况,一些老红军干部开始陆续补评,尤其是那些早年搞兵运、情报、外交联络的,逐渐被拉回到体制的视野里。

比如郭化若,他长期在政治机关工作,也没怎么指挥作战,但评了中将,再比如莫文骅,战争年代搞政治教育的,后来也拿了副兵团级。

其实这都是一个逻辑:不能光看谁打了多少仗,还要看谁帮这仗打成了。

童陆生没子女在军队,也没什么“靠山”。他一辈子干的是苦差事,没人注意,他说自己最怕开大会,领导讲话听不完;最怕写总结,搞不来那些“高度”语言。

他当年写战报,全是短句、数字、结论,谁看谁懂,这种风格,在机关里并不讨喜,但战时很实用。

他的生活也简单,没房没车,住在一处老式宿舍,调待遇那年,组织给他配了辆老吉普和一个司机。

他坐上车第一天就说:“慢点开,我不急。”司机事后说,这是他听过最特别的第一句话。

童陆生的故事没有惊天动地,也没有传奇色彩,但他代表了一类人,那些早年投身革命,在历史节点上做了关键决策,却因种种原因,被遗忘在时间角落里的人。

杨尚昆能在几十年后记起他,为他说一句公道话,是对那段历史的一种温情修正。

评论列表