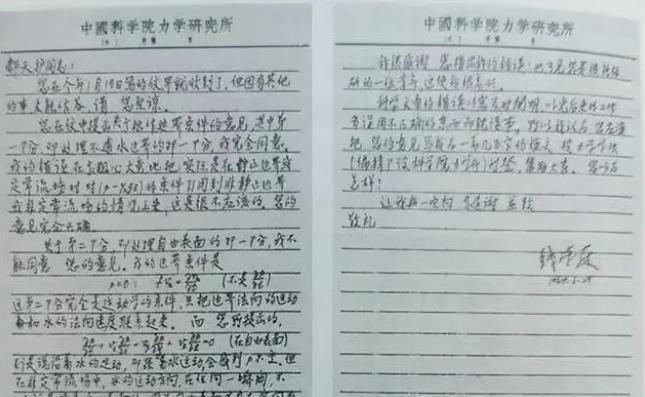

1964年,新疆知青郝天护给钱学森去了一封信,信中指出钱学森发表的论文错误,钱学森回信表示自己的确错了,并举荐郝天护投稿《力学学报》,没想到两年过去,仍未刊登。 上世纪六十年代的新疆戈壁滩上,有位叫郝天护的年轻人在劳动间隙翻看学术期刊,这个从清华大学毕业的年轻人白天扛着铁锹挖水渠,晚上就着煤油灯研究专业资料。 某天他在最新一期《力学学报》上读到钱学森的论文时,突然发现有个公式用得不对劲。 这年正是1964年,钱学森已经是国内外公认的力学权威,郝天护握着期刊的手直冒汗,铅笔在草稿纸上划拉出密密麻麻的算式。 反复验证了三天,他确认这个公式确实用错了。要不要给大科学家写信?这个问题让他在窝棚里转了十几个来回。 最后还是把写着纠错内容的信塞进了邮筒,信封上工工整整写着"北京中科院力学所钱学森先生亲启"。 没想到半个月后,邮递员举着盖着北京邮戳的信件在田埂上喊他名字,钱学森不仅亲笔回信,还在信里用了五个"您"字。 信上说:"郝天护同志,您指出的边界条件错误确实存在,感谢您帮助我纠正疏漏。"更让人意外的是,钱学森建议他把这个发现写成论文投给《力学学报》。 郝天护连夜把七百多字的文章赶出来,按地址寄往编辑部,可这一等就是两年,每次邮差来都盼着能收到用稿通知。 其实编辑部早就收到了文章,但主编拿着稿子犯愁,登了这篇文章不等于打钱老的脸?最后还是钱学森亲自打电话到编辑部:"科学面前人人平等,错了就要认,藏着掖着才丢人。" 这篇《关于土动力学基本方程的一个问题》终于在1966年见刊,文章不长,却像块石头砸进了学术圈。 好些人拿着新出的学报跑到图书馆核对旧论文,这才明白原先的研究走了弯路,更让人感慨的是钱学森对待批评的态度,这事儿在科研单位传开后,不少老教授都拿它教育学生要"做学问先做人"。 郝天护的生活轨迹因为这封信发生了转折,1978年恢复高考,35岁的他重新捡起书本,考回清华大学读研。 后来他成了东华大学教授,还评上了美国科学院院士,但每次给学生上课,总要讲这段往事。 他说当年要是没有钱老那封信,自己可能就在边疆当一辈子技术员了。 钱学森晚年筹建图书馆时,郝天护把自己珍藏多年的往来信件都捐了出来。 这些发黄的信纸上,还能看见当年新疆风沙留下的细碎沙粒。 有记者问郝天护怎么看钱学森,他想了想说:"有些人站在山顶上,生怕别人指出他鞋上有泥;钱老却是自己蹲下来擦干净鞋,还告诉你怎么擦得更亮。" 这事过去半个多世纪了,《力学学报》的审稿流程里多了条不成文的规定:凡是纠错类来稿,必须送原作者亲自审核。 钱学森当年那篇论文后来再版时,专门在附录里印上了郝天护的修正内容,如今在高校的工程力学课上,老师们总爱拿这个案例打比方:"搞科研就像开车,有人帮你看着后视镜里的盲区,这车才开得稳当。" (信息参考:《钱学森书信集》《东华大学校史档案》及《中国力学学科发展史》)