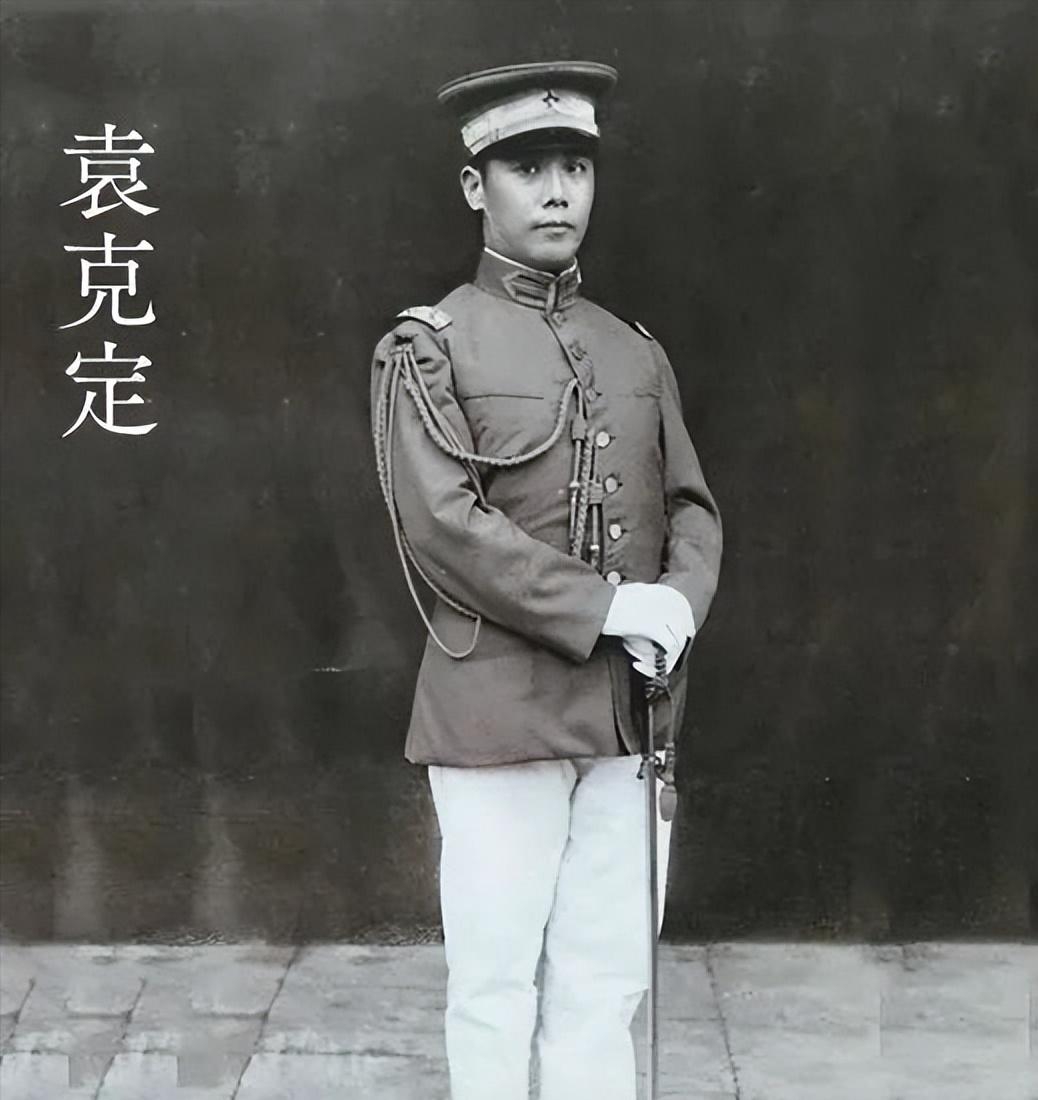

袁克定,袁世凯的长子,早年趾高气扬,晚年却连窝头都吃不起,1950年,章士钊给毛主席写了一封信,说袁克定快饿死了,毛主席批了,说“给他点生活费”,还安排了工作,这事,传出去以后议论纷纷:这个当年拼命撮合他爹称帝的人,怎么到了新中国反而还能得到照顾? 彼时袁世凯是北洋重臣,作为长子的袁克定自幼接受严格的传统教育,人很聪明,但也很自负。 有了父亲这个后台,袁克定早早步入仕途,官运亨通。 清末民初,袁世凯挟辛亥之威掌控中央,袁克定则风头无两,曾任总统府秘书长、侍从武官等职,进出京畿,如入无人之境。 尤其在袁世凯称帝前后,袁克定更是积极奔走,可谓“复辟帝制”的急先锋。 据史载,他曾私刻“洪宪”年号章,妄图加快其父登基步伐,正因如此,世人诟病他为“撮合帝制第一人”。 但是袁世凯称帝不过八十余日即告失败,举国哗然,政局剧变。 随着袁世凯在1916年病逝,袁家的权势一落千丈,袁克定也迅速从权力的中心边缘化,失势失意,不复当年之风光。 昔日显赫一时的“总统公子”,逐渐沦为旧时代的边角人物。 进入战乱频仍的民国时期,袁克定虽尝试维持家族尊严,却无力回天。 抗日战争期间,日伪政权为了拉拢旧时权贵,曾多次以高位厚禄诱其出仕,却被袁克定断然拒绝。 他虽然曾是帝制复辟的推动者,但在民族大义面前,仍保持一份骨气。 面对侵略者的利诱,他没有出卖灵魂。 这一拒绝,不仅是对亡父声誉的一种救赎,也是他个人道德底线的体现。 但是民族气节并不能换来温饱,战后社会动荡,物价飞涨,袁克定无一技之长,生活每况愈下。 他靠变卖家产、亲友接济维持生活,甚至到了靠窝头果腹的地步。 昔日锦衣玉食的袁府少爷,如今在破屋中度日如年,令人唏嘘。 1950年冬天,北京已是新中国的首都。 一天,一封信摆在了主席的办公桌上,信是章士钊写的。 章是民国元老,文人中人望极高,信中言辞恳切,内容却出人意料,为袁克定求助。 章士钊在信中写道:“袁克定,昔日风光,如今竟无立锥之地,连日三餐皆成问题,盼国家予以周济。” 主席看后,略作思索,在信上批示:“给他点生活费。” 随即责成有关部门每月资助袁克定20元生活费,并特批安排他任中央文史研究馆馆员,月薪80元。 这一决定在当时引起了不小的震动:袁克定,这个曾鼓动袁世凯称帝、与共和精神格格不入的人,竟能在新中国政权下获此待遇?许多人不解,甚至愤慨。 新中国成立初期,百废待兴,社会各阶层尚未融合,旧人与新人之间隔阂重重。 如果全面清算旧人,势必导致人心惶惶、社会动荡。 而袁克定虽曾助父称帝,但在抗战时期拒任伪职,体现了一定的民族立场。 毛泽东以“以今论人”的姿态,不计旧恶,只问现状,既彰显了国家对个人命运的关怀,也向社会各界释放出稳定和包容的信号。 袁克定的一生,是一部时代的缩影,他早年的飞扬跋扈、中年的沉寂潦倒、晚年的安贫守节,既是个人命运的浮沉,也反映了一个国家从动荡走向秩序的过程。 而毛泽东对他的那一笔资助与任用,更是一种政治智慧的体现。 在今天回望,毛主席当年的决定,正是新中国“以今论人”的真实写照。 这种不因过去身份论人、不因历史立场拒人于千里之外的态度,恰恰是新政权区别于旧制度的重要标志。 它不仅稳定了社会,也凝聚了人心,为新中国的百废俱兴打下了坚实的基础。 袁克定的故事告诉我们:历史可以评价一个人,但不能判死一个人。 命运可以戏弄一个人,但也可被社会重新接纳。 在时代的洪流中,个人命运或许渺小,但国家的态度,却能给予人以温暖与尊严。 参考资料: 张伯驹,《春申旧梦录》,中华书局,1986年版