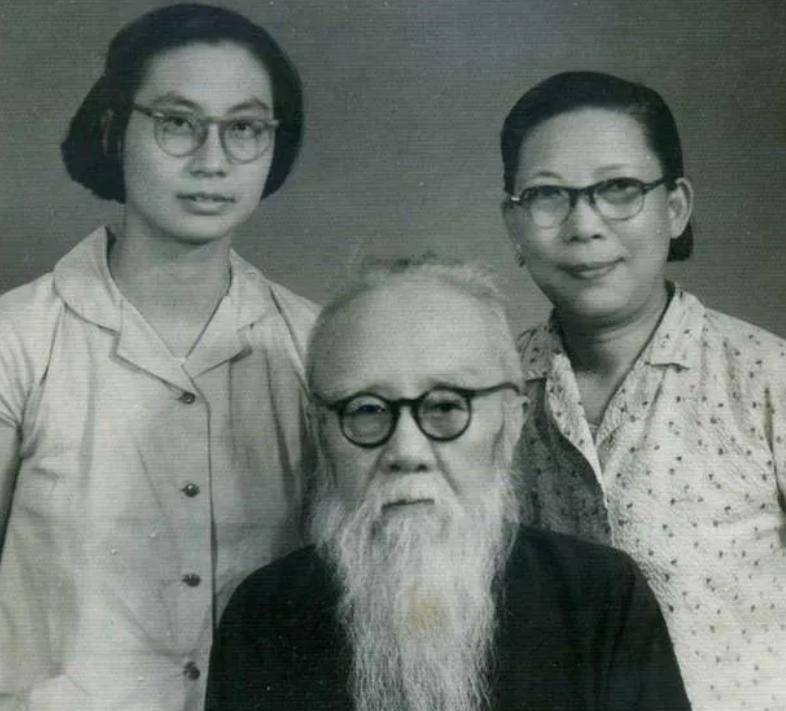

1901年,国学大师马一浮的父亲去世,守孝期间,妻子怀孕,然而他却对孕妻说了一句让他抱憾终生的话:“把孩子打掉吧”。 马一浮要说他这辈子最让人记住的,除了学问就是那份死心塌地的痴情。 马家祖上都是读书人,他爹马廷培在四川仁寿县当过县太爷,娘亲何氏也是大户人家出身。 马一浮四岁跟着先生念唐诗,看过的文章过目不忘,十岁那年亲娘走了,剩下老父亲撑着家。 十六岁那年他考中绍兴县试头名,连后来鼎鼎大名的周家兄弟鲁迅、周作人都排在他后头。 当时浙江地面上有个大人物叫汤寿潜,看中了马一浮的才学,把自己大闺女汤仪许配给他。 汤家小姐模样周正又贤惠,小两口虽说是父母之命成的亲,倒也和和美美。 马一浮还手把手教妻子认字读书,这在当年可是稀罕事。 好景不长,马老爷子得了重病,按老规矩要冲喜,小夫妻提前办了婚事。 刚成亲没多久,马一浮要出门求学,留下媳妇在家伺候公婆。 谁料想这一走就是整年,家里大事小情全压在汤仪肩上。 等马一浮接到家书赶回来,老父亲已经病得只剩一口气。 1901年老爷子过世,按规矩得守孝三年。 可就在这当口,汤仪怀上了,这事搁在现在不算啥,可那年头讲究"居丧不乐",要是被人知道守孝期间怀孩子,唾沫星子都能淹死人。 马一浮咬咬牙跟媳妇商量:"这孩子留不得。"汤仪含着泪喝了打胎药,谁曾想这碗药下去要了她的命。 马一浮从上海赶回来,只见着口冷冰冰的棺材。 这个打击让他彻底变了个人,从此再没动过续弦的念头。 老丈人汤寿潜后来当上浙江省都督,三番五次劝他再娶,连自家三闺女都愿意许给他。 马家那些亲戚也劝,外头仰慕他的大家闺秀排着队,可马一浮死活不松口。 要说这人脾气也怪,1903年清政府派他去英国参加万国博览会当翻译。 洋人看他个子矮,张口闭口喊他"小厮"。 马一浮气得当场蓄起胡子,这招倒引得国内读书人争相效仿,成了当时的时髦打扮。 后来他在杭州西湖边盖了个"复性书院",专门讲国学。 国民党败退那会儿,陈毅元帅亲自来请他出山,他摆摆手说:"礼闻来学,未闻往教。" 直到新中国成立,周总理派人三顾茅庐,这才请动他出山当文史馆馆长。 马家亲戚汤俶方晚年照顾他生活,有回问起当年的事。 老爷子摸着胡子说:"那年月要脸面胜过要命,害得你姑母年纪轻轻就走了。我这辈子最对不住的,就是她们娘俩。" 要说这人的痴情,从十九岁守到八十四岁,整整六十五年没动过续弦的念头。 那个年代有点身份的男人哪个不是三妻四妾?偏他守着份死理不回头。 就连写文章都用着妻子生前用过的砚台,说是能闻见当年的墨香。 马一浮晚年给学生们讲课时常说:"读书人最要紧的是守住本心,就像当年我守着你师娘。" 这话传出去,不知让多少新派女学生哭湿了手帕。 要说他这辈子最大的遗憾,可能就是当初那个仓促的决定。 可那年月礼教大过天,换作旁人只怕也会这么选。这故事听着叫人唏嘘,倒也应了他自己那句"人命危浅,真如朝露"。 真实信源: 1. 腾复《马一浮思想研究》(中国社会科学出版社,2013年) 2. 浙江省档案馆《汤寿潜家族档案汇编》(浙古出准字2015第189号) 3. 杭州文史馆《马一浮年谱长编》(浙江大学出版社,2008年) 4. 中国第二历史档案馆《民国时期文化名人档案·马一浮卷》