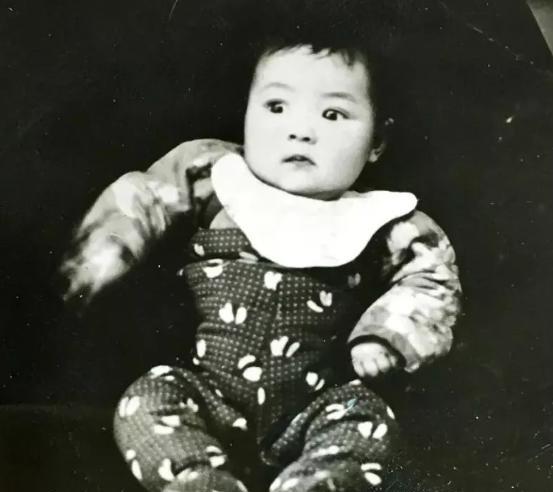

1949年,戴公祠警卫室的水泥地被挖开,小萝卜头的遗体静静躺在里面,遗体已经腐烂,他的两只小手死死地握在胸前,当看清他握着的东西时,在场的人悲声四起。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 宋振中的童年始于1941年的战火纷飞,抗日战争的硝烟笼罩着中国,他的父母宋绮云和徐林侠作为中共地下党员,因宣传抗日主张在西安被国民党特务逮捕,年仅8个月的宋振中随母亲被押往重庆白公馆监狱。 那里没有阳光,牢房潮湿阴冷,空气中弥漫着腐臭,霉烂的米糠和菜叶是唯一的食物,徐林侠用颤抖的手接过几乎无法下咽的饭团,强迫自己吞下,只为挤出几滴乳汁喂养怀中的儿子。 在这样的环境中,宋振中艰难地长大,因长期营养不良,身体瘦弱,细胳膊细腿支撑着显得过大的脑袋,狱友们心疼地给他取了个绰号“小萝卜头”,这个名字饱含怜爱,也映衬出那个年代的残酷。 尽管身处牢狱,宋振中的童心却未被黑暗吞噬。他用好奇的眼睛观察四周,用小小的举动温暖他人,六岁那年,他的世界迎来了一丝光明,父母和狱友们不忍看他连字都不识,发起绝食和罢工,冒着生命危险为他争取学习的机会。 狱方迫于压力,同意让狱中的爱国将领黄显声担任他的老师,黄显声的牢房成了简陋的“教室”,破木板当桌子,烧焦的棉花兑水做墨汁,树枝磨尖当笔,黄显声教他认字、算术,讲述中国的山川河流和共产主义的理想。 宋振中瞪大眼睛,握着树枝一笔一画地练习,纸上的字迹歪歪扭扭,却满载着对知识的渴望,黄显声送他一支红蓝铅笔,他视若珍宝,常常攥在手里,舍不得放下,这支铅笔不仅代表知识,更是他对未来的希望。 在白公馆的铁窗背后,宋振中因年纪小,得以在牢房间自由走动,成了狱友们与外界沟通的桥梁,他用小小的身躯,承担起传递消息的重任,解放军的胜利消息通过《挺进报》在狱中流传,宋振中将这些消息抄写在小纸条上,塞进每个牢房的门缝。 这些纸条如同一粒粒火种,点燃了狱友们的斗志,让他们相信胜利即将来临,有一次他看到狱友胡春甫被毒打后奄奄一息,悄悄端来一碗母亲省下的面条,塞到他手中,轻声说:“叔叔,吃吧,吃饱了才能坚持下去。” 胡春甫含泪吃下那碗面,后来回忆说,这碗面不仅救了他的命,更温暖了他的心,宋振中的纯真与勇敢,成为狱中一抹亮色,照亮了每个人的希望。 1947年,宋振中随父母从贵州息烽监狱转回白公馆,在这里他遇到了年轻的共产主义战士陈然,陈然身负重伤,却精神不屈,宋振中帮他联系地下党组织,将黄显声摘抄的新闻整理成小纸条,分发到各牢房。 这些消息让狱友们知道,解放军的炮火正逼近重庆,胜利的曙光就在眼前,可黑暗却在这时骤然降临,1949年,解放战争节节胜利,国民党政权岌岌可危,蒋介石下令对“政治犯”分批处决,决不放过一人,密令传到白公馆,宋振中一家被列入名单。 9月6日深夜,戴公祠警卫室的灯光昏暗,特务杨进兴带人闯入,并将无情的刀锋刺向了宋振中,鲜血染红了地面,孩子倒在母亲怀里,紧接着徐林侠和宋绮云也倒在血泊中。 特务们将尸体埋在小屋地下,浇上水泥,妄图掩盖罪行,重庆解放后,宋振中的遗体被发现,那支红蓝铅笔依然被他紧紧握在手中,他和父母被追认为革命烈士,并称为“一门三烈”,年仅8岁半的宋振中,成为中国乃至世界上最年轻的烈士。 如今在重庆歌乐山红岩魂陈列馆,那支半截红蓝铅笔静静地陈列在展柜中,旁边的雕像上红领巾迎风飘扬,宋振中的故事通过《红岩》小说、影视剧和课本传遍千家万户。 宋振中的一生短暂却耀眼,他用童真点亮了狱友的希望,用行动传递了革命的信念,他的故事告诉我们,即使在最黑暗的环境中,信仰与希望也能如星火般闪耀。 那支红蓝铅笔,承载着一个孩子对自由与知识的向往,也承载着革命年代无数人的牺牲与梦想,它提醒我们,珍惜今日的和平与自由,继续为理想而奋斗,小萝卜头的光芒,永远不会熄灭。 对于这件事你怎么看?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:渭南政法——【党史微课堂】共和国最小的烈士