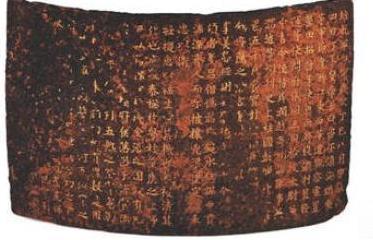

公元1336年,一个渔民在距临海几十公里的黄岩泽库打鱼时,打捞出一个瓦状的铁片,上面有333个字,当铁卖了后,肠子都悔青了。 一块被渔民当作废铁卖掉的“瓦片”,竟让整个家族耗费三千斤粮食赎回。 看似普通的故事背后,藏着中国历史上最传奇的免死金牌,更牵出一个延续千年的名门望族。 渔网出水时带起一片青黑色的铁疙瘩,渔民老张在江边捶打清洗了半晌。 这件拱形铁器长两尺有余,表面锈迹斑驳,隐约可见凹陷的金色字迹。 不识字的渔夫掂量着铁块的重量,暗自盘算能换几个铜板。 村里教书的李夫子用两串铜钱买下这件"废铁"时,谁也没想到这件东西能惊动十里八乡的钱氏宗族。 在那之后,钱氏族长带着十几个族人连夜赶到李夫子家,烛光下看清铁片上的"恕九死、子孙三死"金文时,白发苍苍的老族长当场红了眼眶。 此物正是家族失落六十年的传家宝,唐昭宗赐给先祖钱镠的金书铁券。 当年元军攻破临海城,背着铁券逃亡的族人失足落水,象征家族荣耀的宝物从此沉入江底。 说起这块铁券的来历,就不得不提吴越国的开国之君钱镠,这个农家出身的武将,在唐末乱世中凭着忠勇闯出一片天地。 公元896年,他的顶头上司董昌在越州称帝,钱镠顶着"叛将"的骂名率军平叛。 当钱镠把董昌的玉玺送到长安时,唐昭宗激动得亲自斟酒,在那个藩镇割据的年代,这份忠心比黄金更珍贵。 铁券铸造得极为讲究:长52厘米、宽29.8厘米,形如半片瓦当,333个金字嵌在铁胎里熠熠生辉。 最震撼的是券文内容:"卿恕九死,子孙三死",寻常罪过官府不得追究。 要知道这份殊荣在晚唐堪称独一份,连开国功臣都没这般待遇。 钱镠捧着铁券痛哭流涕,当晚就召集儿孙立下家规:"此物不是护身符,而是悬在头顶的利剑!" 好在钱氏子孙并没辱没这份荣耀,北宋初年,吴越王钱弘俶为保百姓平安,主动将十三州八十六县献给朝廷。 赵匡胤的弟弟赵光义见到呈上的铁券时感慨:"钱家这份气度,当得起'忠孝盛大'四字。" 两宋三百年间,先后有六位皇帝观摩过这件宝物,宋仁宗还特许钱家将铁券供奉在台州祖宅。 元军铁骑踏破江南时,负责保管铁券的钱氏族人冒险带着它出逃。 夜渡椒江的船翻了,装着铁券的木匣沉入江心,此后六十年,钱家人年年清明都会在江边祭拜,谁曾想这件传家宝竟被渔网打捞上岸。 那位用十斛谷子赎回铁券的钱氏族长,后来在祠堂里对着族谱哭了整整一夜。 重见天日的铁券早已不复当年光彩,江水侵蚀让金字剥落大半,边缘还留着渔夫试砍的斧痕。 钱家人请来最好的匠人修补,将铁券供奉在临海钱氏大宅。 每逢年节,族人要抬着铁券游街祭祖,戏班子要连唱十天大戏。 这种热闹场景持续了五百年,直到1937年日军入侵,钱家后人用蜡封住铁券藏进深井,抗战胜利才重见天日。 1951年的春天,钱氏族人做出惊人决定,将传世千年的铁券献给国家。 如今在中国国家博物馆的展柜里,这件历经沧桑的国宝依然能看清"永保富贵"的金色铭文。 当年那位渔民要是知道,自己随手丢弃的"废铁"竟是国家一级文物,不知会作何感想。 实际上,钱氏家族的故事并未随着铁券入宫而结束,这个家族出了数十位院士,堪称中国最传奇的学术世家。 他们的成功密码,就藏在钱镠留下的《钱氏家训》里:"利在一身勿谋也,利在天下者必谋之"。比起那块免死金牌,这才是钱家绵延千年的真正法宝。 信息来源: 《吴越钱氏家族史》(浙江人民出版社,2003年版) 《台州府志》中关于钱氏家族南迁的记载 中央纪委国家监委网站《钱氏家训》专题报道