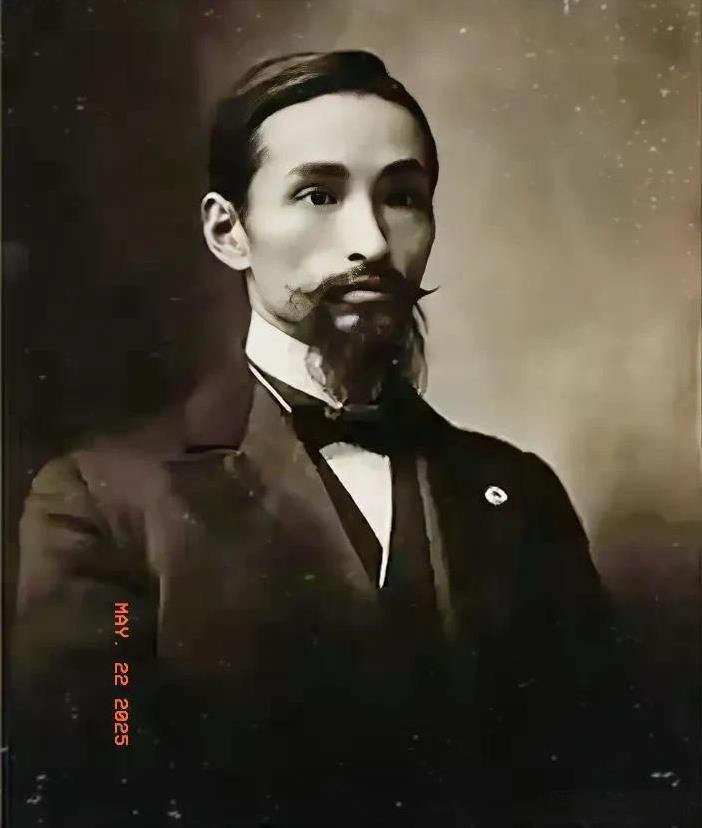

1920年的伦敦,两个男人围坐在炉火旁——24岁的徐志摩与45岁的林长民。他们一个是留学剑桥的诗人,一个是民国政坛名流、林徽因的父亲。 谁也想不到,这段忘年交会以一出“角色扮演”的戏码开场。 林长民向徐志摩袒露了自己年轻时在日本的一段私情,徐志摩则以此为灵感写下小说《一个不很重要的回想》。两人突发奇想,扮作一对“苦命恋人”:林长民化名“苣冬”,徐志摩化身“仲昭”,互写情书,倾诉“禁忌之恋”的无奈。信中,“仲昭”哀叹:“我们虽相爱,却因道德枷锁无法相守”。 1921年的剑桥,16岁的林徽因随父亲旅居英国。 她穿着素色旗袍,眼眸清澈,站在康河的柔波旁,成了徐志摩眼中“一颗闪亮的星”。彼时的徐志摩已与张幼仪结婚四年,却深陷包办婚姻的苦闷。他常去林家做客,与林长民高谈阔论,眼神却总飘向一旁安静旁听的林徽因。两人漫步康桥时,徐志摩会突然停下脚步,掏出笔记本写下诗句:“轻轻的我走了,正如我轻轻的来……” 那个春天,康河岸边的垂柳总在黄昏时沾满露水。林徽因抱着素描本坐在石阶上,炭笔划过纸面的沙沙声里,突然落进一串法文诗朗诵。抬头就撞见徐志摩举着雨果诗集,黑色长衫被风吹得猎猎作响,活像只随时要飞走的鹤。 这场相遇注定带着错位的温度。他教她读济慈的夜莺,她带他辨认哥特式建筑的飞扶壁。徐志摩在日记里写:“她的聪慧像把薄刃,剖开我凝固的血管”。可当林徽因问起张幼仪近况时,这位浪漫诗人突然成了哑巴,他正瞒着发妻办理中国历史上第一宗西式离婚。 深秋的某日,林长民突然提早归家。书房门缝里,他看见徐志摩握着女儿的手讲解拜伦,少女指尖还沾着未干的水彩。老政治家默默退回玄关,把怀表指针往回拨了半小时。 很多人说徐志摩的疯狂源自诗人天性,我倒觉得他像极了溺水者。在哥伦比亚大学读经济时,他给张君劢写信哀叹:“每日与数字为伍,灵魂都要长出铜锈”。遇见林徽因那年,他刚在狄更斯故居前发誓要“砸碎所有的算术公式”。这个被旧式婚姻捆住手脚的少爷,把全部的生命力都押注在了康河边的少女身上。 可世人总忘记算一笔账,当徐志摩在国王学院划船唱歌时,张幼仪正独自在柏林待产。他写给林徽因的炙热情书,用的是张家汇来的银元买的金边信纸。更讽刺的是,后来林徽因选择梁思成时说的那句“我要的是能并肩跋山涉水的人”,恰恰是徐志摩教她读《建筑十书》时种下的因果。 1922年初春,徐志摩收到张幼仪签字的离婚协议。他冒雨跑到林家,却见窗户上贴着大红喜字,林长民决定带女儿回国筹备订婚。据厨娘回忆,那天诗人瘫坐在门廊下,把离婚证书折成纸船放进雨水沟。直到纸船消失在拐角,他突然大笑:“原来自由这么轻”。 二十三年后,林徽因在昆明病榻上读到徐志摩罹难的消息。她问护士要来航空信纸,却只画了半幅佛塔素描就昏睡过去。有人说那塔檐弧度像极了康桥叹息桥的倒影,也有人说空白处本该有首诗。 如今我们读《偶然》,总以为那是写给谁的告白。或许该换个角度想,当诗人写下“你记得也好,最好你忘掉”,真正想说服的,是那个在伦敦客厅扮演痴情人的自己。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。#林徽因# #林徽因情感观# #林徽因情感诗集# #历史#